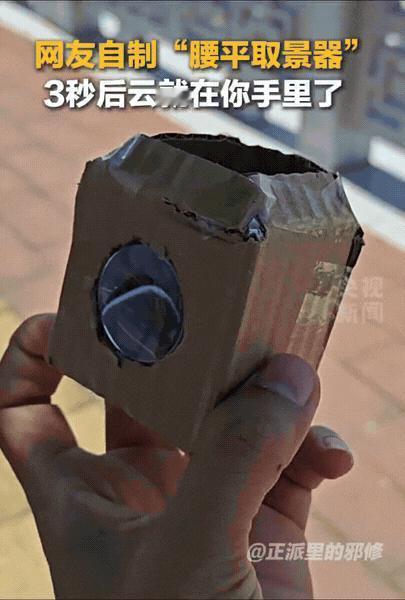

“上央视新闻了!”9月15日,广西一男子闲来无事,为了找点趣味,灵机一动,竟然拿来一个凸透镜,一个菲涅尔透镜,一个小纸盒子,还有一面普通的镜子,四者合一,组成了一个“腰平取景器”,只需轻轻一转,仅仅3秒,天空的景象就全印在他手中。网友:中国人会魔法的事藏不住了! 王大哥休班的时候没事干,想找点趣味打发时间,脑子一转,灵机一动,就琢磨着自己做个能看风景的小玩意儿。 他翻出家里的旧东西,找了一个小纸盒子,又拿出一个凸透镜、一个菲涅尔透镜,还有一面普通的小镜子。 谁能想到,就这四样简单的东西,被他拼在一起,竟然做成了一个特别神奇的“腰平取景器”。 你别小看这个用纸箱和镜片凑出来的装置,效果却让人眼前一亮。 他将其轻捧于掌心,仅轻轻一转,那广袤天空之景象,便悉数印刻在手中的精巧小盒之中。 低下头一看,高空的蓝天白云在里面缓缓飘动,远处的青山绿地也被完整地收纳进来,连路边树叶的纹路都清晰可见。 那感觉特别奇妙,就像把整片云彩都握在了掌心,明明是个不起眼的小盒子,却像装下了一整个世界。 其实这背后没什么真正的“魔法”,就是咱们初中物理课上学过的最基础的光学知识。 王大哥只是把这些知识用在了实处:一块双凸透镜负责捕捉远方的景色,一面按45度角放好的小镜子巧妙地改变了光线路径,最后再盖上一片菲涅尔透镜放大图像。 说起来,这原理和以前那些老式的“海鸥”牌双反相机差不多,可就是这么简单的原理,被他用最朴素的材料实现了,反而显得格外厉害。 好多人刚看到这个装置的时候,都有个疑问:“为什么镜子不照出我自己的脸?”这问题其实也说明,咱们以前学过的知识,常常就安安静静躺在课本里,和日常生活隔着一道看不见的墙,直到有人像王大哥这样,把知识和生活连起来,才发现原来科学这么有意思。 王大哥既没有什么显赫的头衔,也没有专业的设备,更不是科班出身搞科研的。 他就是凭着一股“敢想敢做”的劲头,一遍又一遍调试镜片的角度,用近乎较真的态度,一点点找到最合适的参数,才做出这个能“装下天空”的取景器。 他把看似高深的科学,从书本的高阁上拽了下来,让大家明白,普通人的好奇心和动手能力,就是最接地气的科学精神。 他把制作过程和使用效果拍成视频发到网上,一下子就炸了锅。 评论区里,“太牛了”的赞叹声刷个不停,紧接着“求教程”的呼声就铺天盖地。 大家一开始还惊讶于“这东西成本才几块钱”,后来关注点慢慢变成了更激动人心的问题:“我是不是也能做一个?” 于是,一场模仿制作的热潮悄悄开始了。 好多家长翻出家里的旧纸箱,找齐简单的镜片,带着孩子一起动手做。 客厅一下子变成了亲子科学课堂,孩子们一边粘纸箱、调镜片,一边问东问西,不仅明白了“废品也能变宝贝”的道理,更体验到了比玩手机有意思得多的、亲手创造的快乐。 当然,任何热点话题都免不了有杂音。 有人觉得这不过是个“没啥用的小玩具”,甚至还有个别人冒出“用来看浴室”的歪念头。 但这些奇怪的声音很快就被大家的反驳淹没了,所有人都达成了共识:创意本身是中立的,关键看使用它的人,心要向着光明,别用在歪地方。 现在这个时代,什么东西都能轻松买到,我们习惯了直接花钱买精美的望远镜、相机,却渐渐忘了自己动手探索的乐趣。 王大哥用这个纸箱做的取景器告诉我们,用旧纸箱不是“将就”,而是一种“创造”。 就像历史上那些伟大的发明,好多都源于看似不起眼的“小玩具”——牛顿从苹果落地想到万有引力,鲁班被草叶划伤手指发明锯子。 这些故事都在提醒我们,创造的火花,往往就藏在这种充满好奇心的“玩耍”里。 这个小小的纸盒取景器,最后倒成了一面能映照我们时代的镜子。 它让我们看到,真正的创意从来不是靠多贵的钱、多先进的技术堆出来的,而是源于那颗想探索、敢尝试的初心。