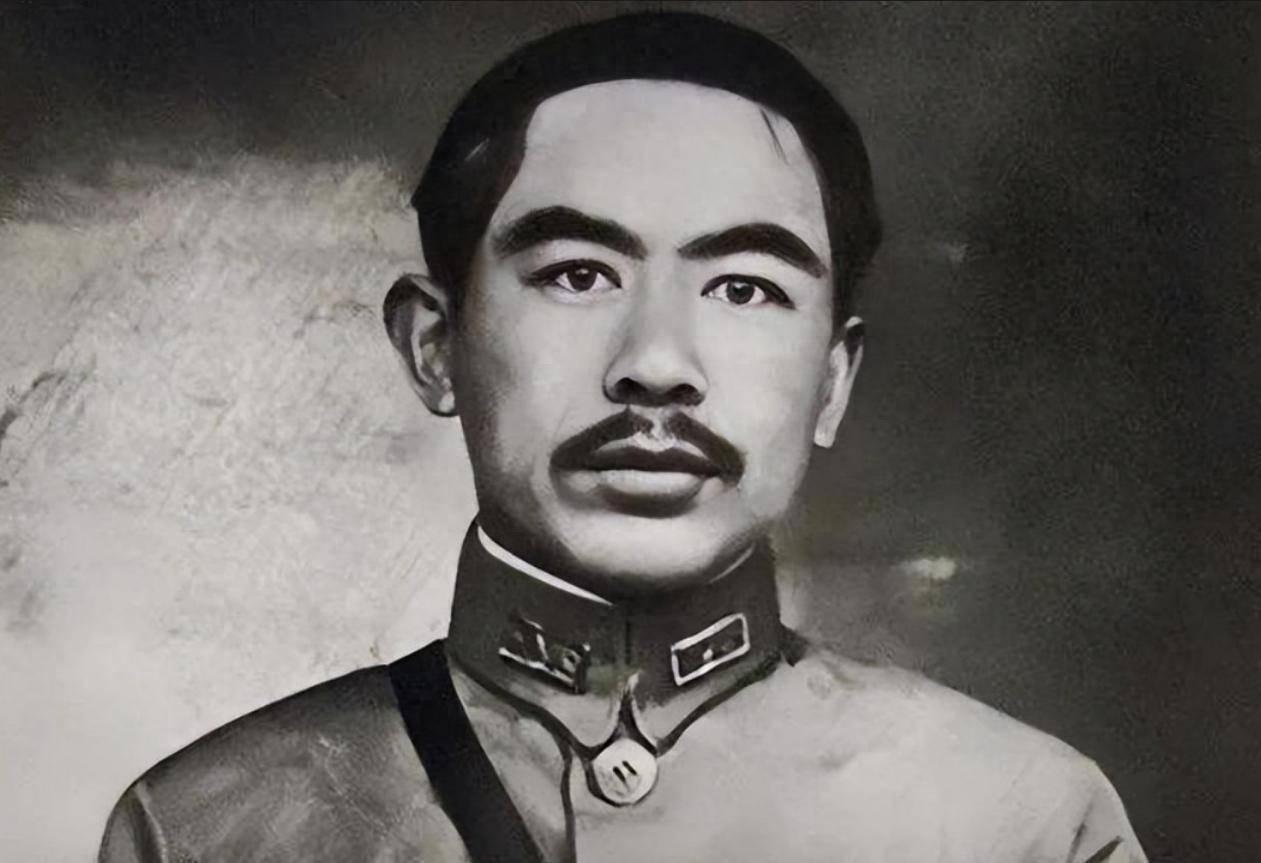

陈济棠是一个很矛盾的人。他在任时把广东治理得非常好,大搞城建:修了30几条马路,爱群大厦,海珠桥都是在他执政时修建的。此人反腐倡廉,重视教育民生,至少在广东的口碑很好。 1929年,陈济棠在蒋桂战争中选择依附蒋介石,率部击败盘踞广东的桂系势力,从此掌控广东军政大权,民间送他“南天王”的称号。 那时的广东刚从军阀混战中脱身,老城街道坑洼不平,雨天满是积水,郊区连像样的公路都没有,珠江两岸百姓过江全靠渡船,遇上大风大雨就得停运。 陈济棠看着眼前的破败,跟身边的幕僚说:“广东是咱的根,得让这里先好起来。”这句话成了他后来治理广东的核心想法。 他搞城建从不是只做表面功夫。 修马路时,特意要求施工队在路基下铺设碎石层,防止雨水浸泡后塌陷,这些马路大多连通市区与郊区,比如从越秀区到天河的公路,通车后把农产品运进市区的时间缩短了一半,菜农不用再凌晨两三点就赶路,市民也能买到更新鲜的蔬菜。 海珠桥1933年通车那天,不少百姓特意带着孩子来桥上走,有人摸着桥栏杆感叹:“以后过江再也不用怕刮风下雨了。”这座桥直到今天,仍是广州跨珠江的重要通道。 爱群大厦1937年建成时,是广州最高的建筑,不仅有酒店客房,还专门开辟了商场和办公区,很多广东本地商人把公司设在这里,带动了周边商业的繁荣。 在民生和教育上,陈济棠的投入一点不含糊。 他下令每个县必须办一所师范学校,学费全免,还补贴食宿,就是为了培养乡村教师——当时广东农村很多孩子没学上,他觉得“要让百姓日子好,先得让娃能读书”。 这些师范学校毕业的学生,后来大多回到家乡教书,不少偏远乡村第一次有了正规学堂。 他还扩建中山大学,新增了理科和农科专业,农科毕业生被派到珠三角的农场,推广改良水稻品种,让粮食产量提高了近三成,农民收成好了,对他的认可度自然更高。 珠江三角洲的堤围也是他任内加固的,之前每年汛期,不少村庄都会被淹,加固后的堤围挡住了洪水,村民们不用再每年忙着搬家逃难。 可这位有政绩的“南天王”,身上的矛盾点从来不少。他喊着反腐倡廉,规定官员贪污500元就枪毙,曾有个县长挪用救灾款,他二话不说下令处决,震慑了不少贪官; 但他的弟弟陈济桓借着他的名义经营盐业和航运,虽然没到贪腐的地步,却也抢占了不少商机,不少商人私下抱怨“陈家的生意没人敢惹”。 他大力推动现代化建设,却又极度迷信风水,曾因为风水先生说“某条路挡了广州的龙脉”,硬是让施工队把快修完的马路改道,工程师反对说这样既浪费钱又影响交通,他却坚持“风水破了,建设再好也没用”,这件事在当时的知识界引来了不少批评。 更让他陷入争议的是1936年的“两广事变”。他看着蒋介石集中力量“剿共”,却对日本侵略采取妥协态度,心里很不满,于是联合广西的李宗仁、白崇禧,通电全国要求抗日反蒋。 可这场事变没坚持多久,他手下的空军突然叛逃到南京,陆军将领也有人倒戈,眼看大势已去,他只能宣布下野,带着家人去了香港。 临走前,他特意去海珠桥走了一圈,看着自己主持修建的大桥,沉默了很久,随从问他要不要带些财物,他摇摇头说:“这里的东西,本来就是给广东百姓的,带不走也不用带。” 抗战爆发后,陈济棠从香港回到内地,在重庆担任国民政府的闲职,没再掌过实权。抗战胜利后他回广东,看到自己当年修的马路、桥梁还在使用,有百姓认出他,主动打招呼,他还会停下来问问对方日子过得怎么样。 只是那时的广东,早已不是他当年掌控的模样,他只能在街头巷尾的议论里,听着人们对他的评价——有人说他是“广东的功臣”,有人说他“私心太重”,也有人说他“可惜了一身本事,却没选对路”。 陈济棠的一生,就像近代中国的一个缩影:他有建设家乡的真心,也做出了实实在在的政绩;可他又受限于时代和个人认知,既搞廉政又有家族特权,既想抗日又在政治博弈中失败。 人们评价他时,很难用简单的“好”或“坏”来概括,只能承认,这个矛盾的人,确实在那个动荡的年代里,给广东留下了不该被忘记的印记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。