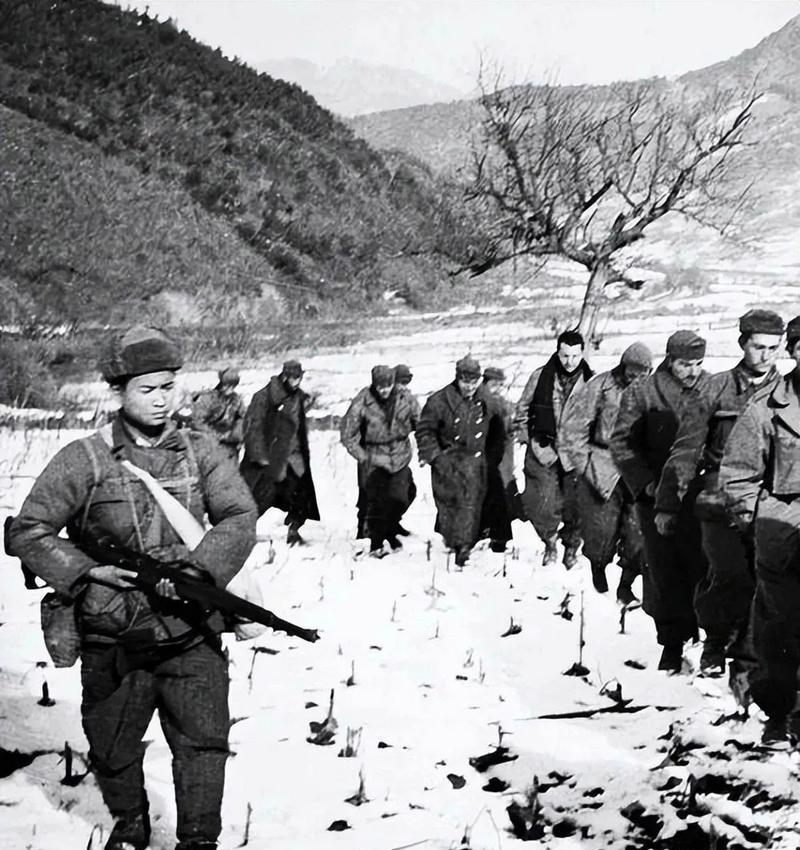

1953年,志愿军师长王扶之负伤回国,偶遇一赶车老丈,于是便乘车回家,两人相谈甚欢,可谁料分别之前,老农询问道:“我儿王硕,12岁就参了军,你能帮我打听一下吗?”王扶之听完浑身一颤,喊道:“爹,我就是王硕呀!” 王扶之这人,出生在1923年的陕西子洲县,那时候家里穷得叮当响,他小名王硕,五岁就没了妈,跟着爷爷和爹过日子。爹为了养家,跑到延安给远房亲戚的地主家打工,他从小就得帮衬,放牛、下地干活,手上脚上全是茧子。说起来,那年代农村孩子命苦,早早扛起家计。1935年,他才12岁,就跑去参军,还骗人说自己17岁,进了陕北红军。从此走上这条路,手里先是红缨枪,后来缴获步枪,成了一名战士。同年入团,次年转党员。抗日打响,他从战士干起,升到排长、连长,参加百团大战啥的。一次,他骑自行车钻进日军据点,送情报,冒着枪林弹雨,保住了部队安全。这经历听着就提气,基层士兵的胆量和机智,全在那儿体现。 解放战争那会儿,王扶之转战陕甘宁、晋绥、华北三大战区,当上团长,指挥好几场硬仗。部队行军,他总在前头检查装备,夜里巡视阵地。冲锋时组织突击队,拿下敌方阵地。1950年10月,他随志愿军入朝,任39军116师343团团长,过鸭绿江后,马上打第一次战役,指挥曲水阻击战,全歼美军一个连。那仗打得凶,烟尘滚滚,他判断形势,稳住阵脚。之后升39军5师副师长,1952年夏代理115师师长。8月2日,在临津川东指挥部开会,美军炮弹炸了坑道,他被埋山石碎木里38小时。战友凭苍蝇声挖出他,全身伤痕,右腿没知觉,可他还坚持指挥,握地图下指令。这命硬的劲头,搁谁都服气。志愿军里,这样的故事多,体现出铁军精神。 1953年,王扶之从朝鲜负伤回国,上级派汽车送他回陕西老家。乡下土路泥泞,车颠得厉害,他怕坏事儿耽误,就扛行李下车步行。走着走着,碰上干活回来的老人赶牛车。老人见他军装行李重,就招呼上车。王扶之从小放牛,对这亲切,没推辞,跳上车,两人边走边聊。从农事说到部队,老人夸志愿军纪律好,王扶之说自己就是普通兵,保家卫国。老人瞅他肩章,问认识多少兵,能否帮查王硕,12岁参军没音讯。王扶之一听,行李差点掉,认出眼前老人是爹。十八年没见,父子俩模样大变,谁也没认出谁。这事儿巧合得像天意,农村父子情深,在军旅长河里显得格外珍贵。 相认后,老人拉缰停车,拉起王扶之端详脸庞,从瘦小子变高大军人,两人抱头哭。王扶之靠老人肩,老人摸他后背,问这些年去向。王扶之擦泪,只说志愿军胜仗,国家安稳,不提战场九死一生,不提坑道留水给战友,不提差点见不到爹的险。父子继续赶车回家,到家推门,院子鸡鸭散,王扶之放行李,环顾旧屋,墙角农具灶台烟迹斑斑。坐下喝热水,王扶之讲部队事儿,老人问吃住。夜里吃粗粮咸菜,王扶之夹菜给老人,老人指当年放牛场景,两人忆旧。十八年,老人家乡变,王扶之沙场闯,两人模样改,可亲情没变。次日,王扶之帮干农活,扛锄下地,脚步跛却稳,父子并肩劳作,汗湿衣。 王扶之这辈子,从放牛娃到师长,靠的就是那股子韧劲。参军十八年,转战南北,抗日、解放、朝鲜,一仗接一仗。曲水阻击,坑道被埋,这些事儿听着就知道他命大心细。回家认父,更是人生高光,农村老人盼儿子,军人子归根。说实话,这故事接地气,不带虚的,就告诉我们,时代再乱,家国情怀得顶住。志愿军打出威风,国家稳了,个人事儿也得圆。这样的老兵,值得敬重,他们的经历,是咱们后辈的宝贵财富。