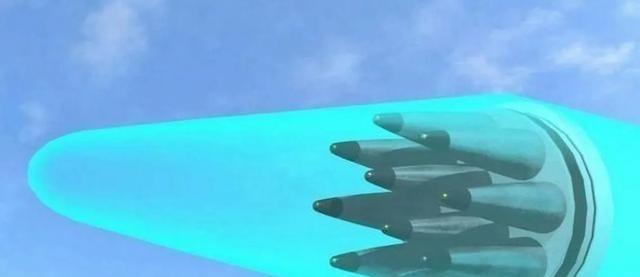

美国慌了,中国出了一位比导弹还可怕的女人!谁能想到,中国的东风17导弹出自她之手。这位中国的女性科研人员,用无畏的勇气和坚毅的决心,打破了西方反导弹系统的威胁,一举让美国反导系统形同虚设! 钱学森早在上世纪50年代就提出了一种新型导弹飞行路径概念,这种路径要求导弹在大气层边缘滑翔,利用空气动力学原理延长射程并提升机动性。 当时,这一想法在国际上引发广泛讨论,许多专家认为实现难度极大,因为涉及高温耐受、精确控制等多项技术挑战。中国科研人员从此开始探索这条路径,旨在提升导弹的生存能力和打击精度。祝学军就是在这样的技术氛围中成长起来的。她1962年出生于辽宁沈阳,从小对机械和数学表现出浓厚兴趣。 1979年,她考入国防科技大学自动控制系,系统学习火箭控制相关知识。1984年本科毕业后,她继续在中国运载火箭技术研究院攻读硕士,1987年获得火箭总体设计专业学位。毕业后,她直接进入研究院总体部工作,从基础研究起步,逐步参与导弹设计项目。这段求学生涯让她掌握了弹道计算和系统集成等核心技能,为后续攻关奠定基础。在研究院,她接触到钱学森的早期手稿,这些资料激发了她对滑翔路径的深入思考。她开始整理大气层参数数据,尝试将理论应用于实际设计中。这一时期,中国导弹技术正从传统弹道向更先进模式转型,她的选择符合国家需求,也体现了个人对国防事业的投入。 进入1990年代,祝学军开始主导助推滑翔导弹的预研工作。她将钱学森路径与高超音速技术相结合,目标是开发出速度超过10倍音速的导弹系统。项目初期,团队面临计算资源不足的问题,她组织手动推导空气动力方程,通过反复验证优化模型。外部环境也带来压力,国际上类似研究进展缓慢,许多报告质疑滑翔稳定性的可行性。她推动开展风洞实验,收集气流冲击数据,逐步完善翼面设计。 2000年后,项目进入关键阶段,她引入乘波体结构,这种波形外形能有效降低阻力,提高射程至2500公里以上。团队通过多次地面模拟,测试耐热涂层和姿态控制系统,确保导弹在大气层边缘实现多次弹跳机动。2010年代,原型测试在戈壁基地进行,她协调多学科资源,监督装配和发射流程。导弹升空后,助推阶段分离,弹头进入滑翔轨迹,雷达信号显示其变向能力超出预期。这一突破让导弹雷达截面大幅缩小,现有机载防御难以锁定。整个过程体现了从理论论证到工程验证的系统性推进,中国导弹技术由此实现从威慑向实战转型。 东风-17导弹的核心在于其高超音速滑翔能力,这种设计让它具备全天候、无依托、强突防特点。导弹采用固体燃料,机动发射车可快速部署,射程覆盖中近距离目标。弹头乘波体结构允许在大气层内以高速度变轨,类似于水面弹跳,规避传统拦截路径。相比普通弹道导弹,它精度更高,命中偏差控制在10米以内。 2019年阅兵式上,东风-17首次公开亮相,其外形和性能立即引起全球关注。美国国防部评估报告指出,这种导弹领先现有反导系统30年,宙斯盾和萨德等装备难以应对其机动轨迹。中国在这一领域的进展,源于长期技术积累和人才投入。祝学军作为总设计师,主持了三代七型地地战术导弹的研制,推动从传统飞行向助推滑翔模式的跨越。她的工作不仅提升了国家安全保障,还促进了相关材料和控制技术的衍生应用。这款导弹的实战部署,标志着中国军备从跟跑到领跑的转变,对区域平衡产生深远影响。 祝学军的研究成果获得多项认可,她领导的团队屡获航天科技进步奖。2017年,她获得全国创新争先奖,2019年当选中国科学院院士,2021年获首届航天功勋荣誉称号。这些荣誉反映了她在导弹总体设计领域的开创性贡献。她还担任多个型号的总设计师,实现了导弹从火力打击向侦打一体的升级。 退休前,她指导年轻工程师,推广理论方法,确保技术传承。东风-17的成功,推动中国高超音速武器家族扩展,包括后续变体如东风-26D。这些进展让国际社会重新审视中国国防实力,美国加大相关领域投资,但短期内难以赶超。中国导弹技术的演进,体现了自主创新的重要性,也为全球军控对话提供新议题。