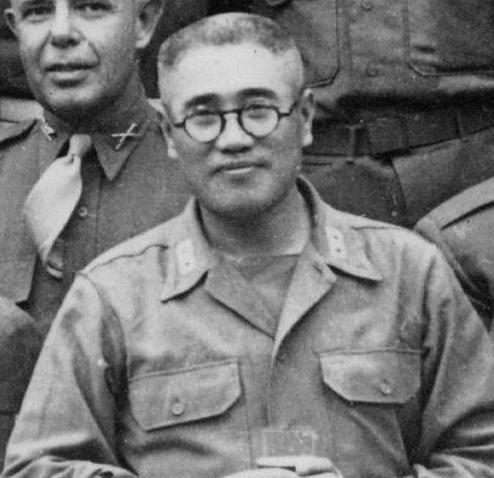

1973年,女科学家吴健雄回国,见到周总理:我有句话不知当讲不当讲 说起吴健雄,大家第一反应就是“诺奖遗珠”。这确实是她人生绕不开的一笔。 1956年,李政道和杨振宁提出了一个颠覆性的想法,“宇称不守恒”。简单说,就是我们之前认为物理世界里,一个粒子的运动规律和它镜子里的影像应该是完全对称的,但他俩觉得,在某种情况下,可能不对称。 这想法太野了,当时没人信。理论物理学家管“挖坑”,实验物理学家负责“填坑”或者证明这是个“伪坑”。李政道第一个想到的,就是吴健雄。 吴健雄当时已经是β衰变研究领域的世界顶级权威,接到李政道的请求,立马意识到这事儿有多重要,连已经计划好的回国探亲旅行都推了,带着团队一头扎进实验室。 实验难度极大,需要在接近绝对零度的超低温下进行。她带着团队不分昼夜地干了几个月,最终在1956年底,拿出了无可辩驳的证据:宇称,在弱相互作用下,确实不守恒! 物理学界炸了锅。第二年,诺奖就颁给了李、杨二人。吴健雄呢?被完美地“忽略”了。 李政道心里过意不去。他儿子李中清在追思会上透露,父亲当年就写信给诺贝尔委员会,认为吴健雄也应该获奖。后来,李政道又两次正式提名吴健雄,都失败了。直到前些年,上海交大从诺贝尔奖的提名委员会拿到了原始档案,才让这些尘封的往事见了光。 为啥没给她?有人说诺奖一次最多给三个人,她团队里人多,不好分。也有人,比如她孙女就觉得,这背后有明显的性别歧视。120年来,诺贝尔物理学奖只颁给过四个女人,这数字本身就很说明问题。 吴健雄自己公开场合从没抱怨过。只是在1989年的一封私人信件里,她才吐露心声:“尽管我从来没有为得奖去做研究工作,但是,当我的工作因某种原因而被人忽视,依然是深深地伤害了我。” 再强大的人,内心也有柔软的地方。她不是神,她只是一个热爱科学、追求真理,却被时代和偏见亏待了的女性。 时间快进到1973年。 中美关系破冰,离家三十多年的吴健雄和丈夫袁家骝,终于踏上了回国的旅程。这趟回来,她见到了周恩来总理。 在那个特殊的年代,能见到总理,是极高的礼遇。寒暄过后,大家聊起了当时中国科学界的一件大事,云南高山站发现了一个“超重”粒子事例。总理请吴健雄和袁家骝帮忙分析。 聊着聊着,话题就转到了中国高能物理的未来发展上。 这个时候,吴健雄心里估计是五味杂陈。她看到了祖国的热情和对科学的渴望,但也敏锐地察觉到了我们和世界顶尖水平的巨大差距。 接下来,就是文章标题里那句“我有句话不知当讲不当讲”的时刻。 这当然不是历史原话,但它恰如其分地描摹了吴健雄当时的心境。作为一个早已功成名就的科学家,她完全可以说几句场面上的客套话,你好我好大家好。但她没有。 她和袁家骝非常坦诚地,甚至是有些“不客气”地,指出了当时国内一些科研方向的问题。他们认为,中国底子薄,资源有限,必须把劲儿使在刀刃上,选择既省钱、又有丰富物理目标的方案。不能好高骛远,更不能闭门造车。 这话在当时,是需要勇气的。周总理听完,非但没有不悦,反而当即对身边的中科院高能物理研究所所长张文裕说:“一定要尽快把高能加速器预制方案搞出来!” 这次会面,就像一颗石子投进了平静的湖面。它直接推动了后来中国高能物理实验基地的建设方向。 很多人觉得,爱国就是唱赞歌。但吴健雄用行动告诉我们,真正的爱,是敢于讲真话,是急切地想让你变得更好。 就像家人一样,看到你走偏了,会毫不犹豫地把你拉回来,哪怕话说得重了点。 吴健雄的“真话”不是说完就拉倒了。从那天起,她就把推动中国高能物理发展当成了自己的责任。 1981年,国内原本计划的“八七工程”因为经济调整下马了。吴健雄夫妇听到消息,急得不行,赶紧和李政道商量对策。 他们联合邀请高能所的专家到美国开会,跟那边的顶尖物理学家一起讨论。最后,大家形成了一个共识:在中国建造2.2GeV的正负电子对撞机是最佳方案。这个方案造价只有原来的三分之一,但物理研究价值极高,还能一机两用,搞同步辐射应用。 这个建议,最终通过李政道等人的努力,获得了最高层的批准。这就是后来让中国在τ-粲物理研究领域走到世界前沿的北京正负电子对撞机。 吴健雄夫妇多次回国访问讲学,每次都会去高能所,关心设备的进展,跟年轻的科研人员交流。当她看到我们用自己的设备做出了世界级的成果,兴奋地像个孩子。 1997年,吴健雄在纽约病逝。遵从她的遗愿,丈夫袁家骝亲自护送她的骨灰,回到了故乡苏州太仓。 她的墓碑上刻着两行字:“她是一位卓越的世界公民,和一个永远的中国人。”