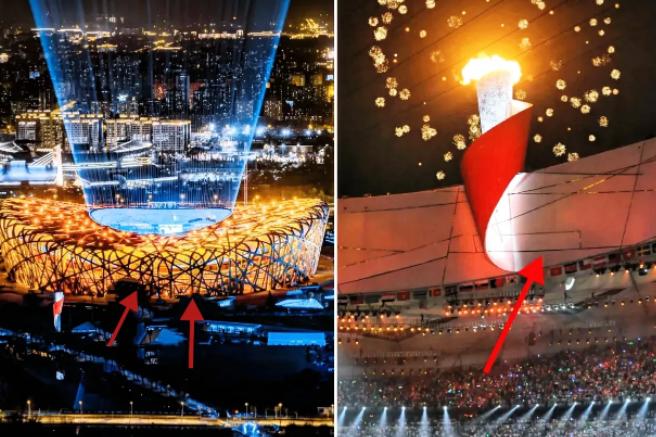

难怪中国会放弃2036申奥!当年中国举办奥运,国际奥委会委员们反复来挑毛病,让中国人身心受到了极大伤害,如今现在没人申办了又想起中国,不理他们对我们来说是最正确的选择。 2001 年北京申奥成功时,无数人眼含热泪,那泪水里藏着的不只是胜利的喜悦,更是一路走来的艰辛。谁能想到二十多年后,中国会选择放弃 2036 年奥运会的申办?这背后的故事,还得从 2008 年那场 “国家级考试” 说起。 当年为了办好奥运,北京投入的总资金超过 420 亿美元,这在当时相当于两个三峡工程的造价。 但花钱只是开始,真正磨人的是国际奥委会一波接一波的考察和没完没了的修改要求。就拿环保来说,那会儿的标准严到让人心头发紧,市区里的空气颗粒物浓度要按小时汇报,就像学生每节课都要交作业,一点马虎不得。 为了达到要求,北京周边的高污染企业一个个搬离,仅首钢集团搬迁就涉及 10 万职工转岗,光是搬迁成本就花了 200 多亿。中科院的监测数据显示,奥运期间北京 PM2.5 浓度比之前下降了近三成,但这背后是无数工厂停产、工地停工的代价。 老百姓的生活也跟着调整,单双号限行让不少家庭不得不重新规划出行,有些上班族为了不迟到,每天要比平时早起一个小时赶公交。 场馆建设更是一场 “修改马拉松”。鸟巢原本设计了可开启的屋顶,能让观众在雨天也能享受露天观赛的体验,可国际奥委会考察后觉得不符合安全标准,这个方案只能作废,光这一项改动就增加了近亿元成本。 水立方的膜结构材料最初选的是国内产品,考察团一句 “透光率不够”,就换成了进口材料,价格翻了三倍。 申办报告的撰写更是让人头疼,不仅要用法语和英语双语呈现,连每个章节的字数都有严格限制,改了十几版才通过。 有参与筹备的工作人员说,那几年办公室的灯经常亮到后半夜,桌上永远堆着厚厚的修改意见,就像永远也做不完的习题集。 更考验耐心的是各种细节规定。国际奥委会对场馆安检的要求细到离谱,出台的《奥运场馆安检通用规则》里,明确列出 20 类禁带物品,连饮料瓶的规格都有严格限定。 为了满足 “男不查女” 的安检原则,每个场馆都要额外配备两倍的安检人员。就连导盲犬这样的特殊情况,都要经过专门安检才能入场,背后是无数次的流程演练和人员培训。 这些看似合理的规定,叠加起来就是巨大的管理成本,光是北京赛区的安保人员就投入了 8 万人,相当于一个中等规模的县城人口。 那会儿的奥运会筹备,更像是一场按别人标准答案答题的考试。国际奥委会说要绿色奥运,北京就把首钢这样的百年企业迁出市区;说要科技奥运,就把所有场馆的网络带宽升级到当时的最高标准;说要人文奥运,全市的志愿者都要接受英语和礼仪培训。 可就算这样,考察团还是能挑出各种问题,小到指示牌的字体大小,大到比赛场馆的温度控制,都要一一调整。有个插曲是,奥运村的床最初按国际标准做的,结果因为部分篮球运动员太高,不得不连夜加长,光这一项就花了几十万元。 再看看现在的情况,奥运会早就不是香饽饽了。2024 年和 2028 年的奥运会,最后是巴黎和洛杉矶接手的,这还是在波士顿、汉堡、罗马等多个城市因为财政问题退出后的结果。德国汉堡的市民公投里,超过六成的人反对申办,理由很简单:怕花钱。 意大利罗马也是因为担心赛后留下巨额债务,干脆退出了竞争。这些城市的选择,其实和中国现在的想法不谋而合 —— 不是办不起,是没必要再当这个 “冤大头” 了。 当年北京奥运时,为了达到国际奥委会的要求,光是治理环境就关停了周边 2000 多家污染企业,单双号限行让机动车流量减少了一半。这些措施确实让奥运期间的北京天朗气清,PM2.5 浓度比之前下降了 26% 到 27%,但这种 “运动式治理” 的代价是短期内工业产值下降近千亿元。 更重要的是,这种由别人定标准、我们来执行的模式,就像永远在追赶别人的脚步,什么时候是个头? 现在国际奥委会又想起中国的好了,毕竟能像中国这样高效执行、财力雄厚的国家不多。但经历过 2008 年那场 “大考” 的中国人心里都清楚,办奥运不只是搭几个场馆、请几批客人那么简单。那是无数细节的打磨,是巨额资金的投入,是整个城市正常节奏的改变。 当年为了写好那份申办报告,团队里的翻译每天只睡四五个小时,就为了符合英法语种的字数限制;为了让场馆的无障碍设施达标,设计师拿着尺子一点点丈量坡道的坡度。这些辛苦,只有经历过的人才懂。 所以说中国放弃 2036 年申奥,不是不爱热闹,也不是没能力办,而是看透了这场规则游戏。当年我们需要用奥运证明自己,哪怕再难也咬牙坚持;现在中国的国际地位早已不同,没必要再通过这种方式来获得认可。