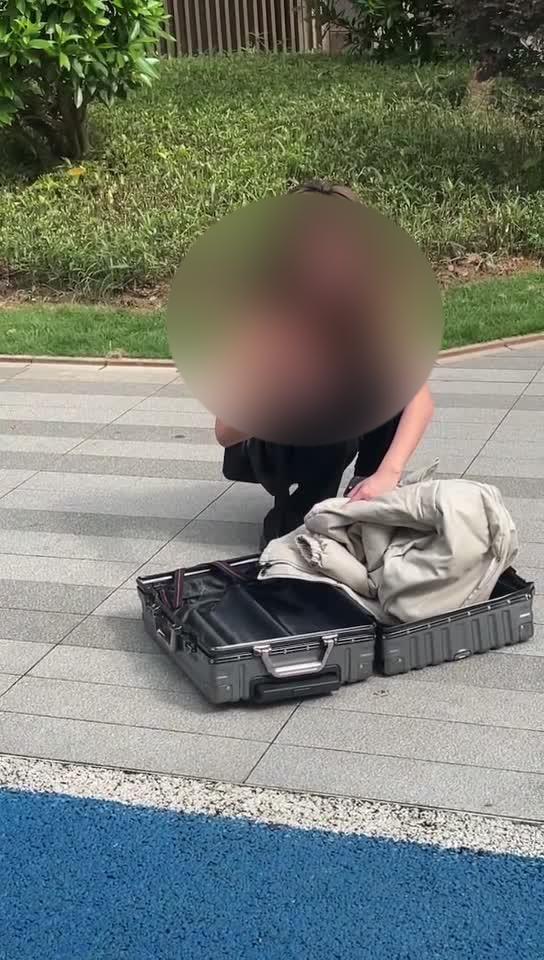

广州,某小区内,一老人在绿道散步时,一个20寸行李箱从43楼高空急速坠下,“砰”地一声在她眼前数米处炸开,零件四散飞溅,被吓得魂飞魄散,侥幸逃过一劫。警方迅速锁定抛箱女子,她却连连叫屈,辩称只是与人争吵时“没拿住”,并非故意,且未造成伤害。警方调查发现,行李箱重量近5公斤。然而,法律不会纵容这样的“失手”女子因涉嫌刑事犯罪,被依法刑拘。 2025年8月16日,增城区某高档住宅小区内,林先生(化名)的母亲如往常一样,在小区内部的绿道上悠闲散步,阳光透过树叶洒下斑驳的光影,一切都显得平和安详。 然而,这份宁静在瞬间被一声震耳欲聋的“砰!!!”巨响打破。一个巨大的行李箱如同炮弹般从天而降,重重地砸在林母前方仅数米远的地面上。 巨大的冲击力让行李箱瞬间爆开,内部衣物、杂物连同箱体碎片四处飞溅。 林母被这突如其来的恐怖一幕吓得魂飞魄散,僵在原地,心脏狂跳不止。 万幸的是,她仅受了一场巨大的惊吓,身体并未被直接击中,可以想象,如果她当时步伐再快一点,或者一阵风将箱子吹偏些许,后果将不堪设想。 林母立刻联系了儿子,林先生闻讯赶来,看到现场一片狼藉和母亲苍白的脸色,又惊又怒,当即拨打了110报警。 警方接到报警后火速赶到现场,经过初步勘查,这个被抛下的行李箱为标准20寸尺寸,材质坚硬。 就在警方展开调查时,有小区居民向帽子叔叔反映了一个重要线索,箱子落下后不久,曾有一名形色慌张的女子急匆匆下楼,快速收拾了散落一地的物品和破损的箱子后,又匆匆返回了楼内。 在物业工作人员的协助下,警方调取了公共视频录像,很快锁定了该女子,居住在事发楼栋43层的李某(化名)。 当帽子叔叔敲开李某的家门时,她脸上闪过一丝慌乱,但很快又恢复了镇定。 在接受调查时,李某承认那个行李箱是她的,但对行为的描述却轻描淡写,她辩解道:“我当时正在家里收拾行李,因为一些家庭琐事和家里人发生了激烈的争吵,情绪非常激动。我拿着箱子在阳台附近争执,一不小心,手一滑,我没拿住!箱子就掉下去了。” 她反复强调:“我真的没有故意往下扔的意思!我就是没拿稳。而且你看,这不是也没砸到人吗?没造成什么损失吧?我觉得我没犯法啊。” 在她的认知里,只要没有砸中人,没有造成实质性的伤害或财产损失,这就只是一次意外的“失手”,一个道德层面可以谴责但法律无权干涉的“小失误”。 然而,法律的观点与她个人的理解,存在着天壤之别。 帽子叔叔面对李某的辩解,没有简单地予以驳斥,而是耐心地向她阐释了相关的法律规定。 随着帽子叔叔的讲解,李某的脸色逐渐变得苍白,她终于意识到,自己口中的“没拿住”,已经触犯了刑律。 目前,李某因涉嫌高空抛物罪,已被警方依法采取刑事拘留。 那么,在法律角度,为何一个“未造成人员伤亡”的行为,会直接构成刑事犯罪呢? 《刑法》第291条之二规定,从建筑物或者其他高空抛掷物品,情节严重的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 本案中,李某抛掷行李箱的楼层为43楼,根据建筑标准,按层高3米计算,坠落高度超过120米。物理学常识告诉我们,一个物体的坠落冲击力与高度和质量成正比,一个重达4.95公斤的行李箱,从这样的高度坠落,其落地时的冲击力将是其自重的数十倍甚至上百倍,足以致人重伤甚至死亡。 此刻,行李箱已完全等同于一件致命的“凶器”。 抛掷行李箱的行为不是发生在偏僻区域,而是发生在人员密集的住宅小区内部绿道,该区域是居民日常通勤、散步、活动的必经之地和休闲场所,具有很多不特定居民经过,侵害公共安全的属性极为明显。 李某辩称是“失手”,属于过失。然而,在法律评价上,无论是故意抛掷还是过失坠落,只要行为人应当预见而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,都需要对结果负责。 作为一个成年人,李某完全应当预见到在43层高的阳台边缘处置一个近5公斤重的物体存在巨大的脱手风险,她因与他人争吵而情绪激动,疏于履行一个应尽的、最起码的谨慎注意义务,这种“疏忽大意的过失”同样需要承担刑事责任。 因过失导致物品坠落,危害公共安全,情节严重的,可以构成过失以危险方法危害公共安全罪等罪名。 此外,李某认为没有造成实际损害,就没有责任。 这种观点是站不住脚的。 高空抛物罪规范的是危害公共安全的行为,不仅惩罚造成了实际损害结果的高空抛物行为,还惩罚未实际造成损害后果但存在潜在重大危险的高空抛物行为。 李某的行为对不特定多数人的生命财产安全构成了极其严重、紧迫的现实危险,已经符合“情节严重”的认定标准,涉嫌构成高空抛物罪。 对此,您怎么看?