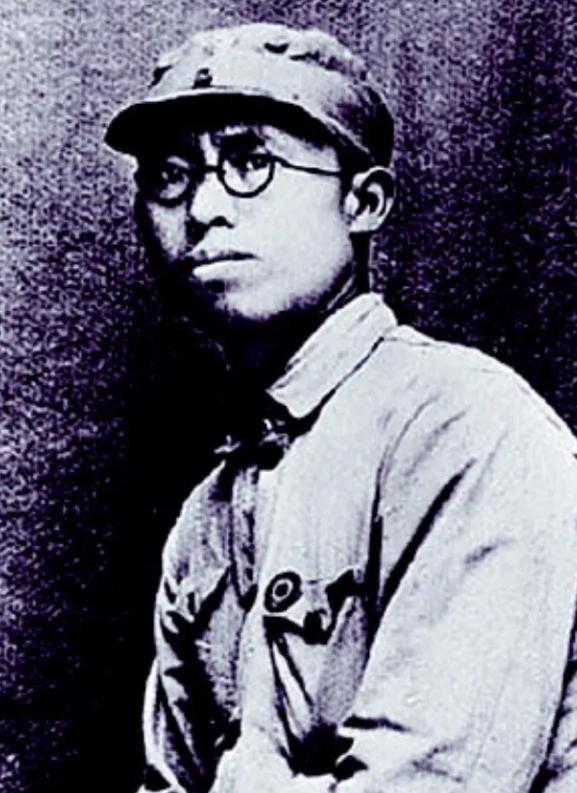

1941年,新四军击毙了100多名日军,不久,日军派人来索要尸体,罗炳辉笑道:“要尸体,尽管来取,但来的时候,要举白旗!” 1941年暮春的皖东原野上,刚刚结束的金牛山战斗硝烟未散,新四军第二师副师长罗炳辉的这句话,像一颗炸雷在阵地间传开。 此时的他并不知道,这句带着血性的回应,会成为敌后抗战中展现民族气节的经典瞬间。 就在几天前,他指挥部队用独创的梅花桩战术,在金牛山一带击溃700多日伪军,光是日军就毙伤了两百多人,而驻扎在附近的日军中佐村田,正带着残部在据点里坐立难安。 这年三四月份,皖东地区的抗日烽火越烧越旺。罗炳辉率领的新四军部队像一把尖刀,插在南京与扬州之间的日伪统治区心脏地带。 当时日军正推行“囚笼政策”,企图通过修建据点和公路,把抗日根据地分割包围。驻扎在这一带的日军中佐村田,眼看新四军在津浦路东地区接连得手,觉得这是自己立功的好机会,多次调集兵力对根据地进行袭扰。 但他没料到,罗炳辉早已根据皖东丘陵起伏的地形,琢磨出了对付日军的新战法。 金牛山战斗打响前,罗炳辉已经带着部队打了好几场漂亮的伏击战。4月10日先在仪征北的谢家集歼敌56人,随后又在十二里岔设伏,把从仪征来援的日伪军80多人全部歼灭。 这一连串胜利让日军恼羞成怒,4月17日,扬州方向的700多日伪军气势汹汹地扑向金牛山,想要报复。可他们踏入的,正是罗炳辉精心布置的战场。 罗炳辉借鉴古代阵法创造的梅花桩战术,把部队按梅花形分成多个据点部署,每个据点既能独立作战,又能互相掩护。 这种战术让习惯了集团冲锋的日军完全摸不着头脑,他们一会儿被这个据点的火力压制,一会儿又遭到那个据点的侧击,整个队伍被分割成几块,首尾不能相顾。 战斗从清晨打到午后,新四军战士利用熟悉的地形不断转移作战,最终以毙伤日伪军七百多人的战果结束战斗。这场胜利不仅粉碎了日军的“扫荡”企图,更打出了新四军在敌后的威风。 可就在战斗结束没几天,一个意想不到的情况出现了——日军派人来,竟然是要索要战死日军的尸体。在日军的军规里,战死者的遗骨必须带回,这既是所谓的“武士道精神”要求,也是维持部队士气的重要手段。 村田中佐此时提出这个要求,一方面是想收回同伴的遗体,另一方面恐怕也想试探新四军的虚实,看看经过大战后的部队是否还有战斗力。 面对日军的要求,罗炳辉没有丝毫犹豫。他知道这不仅仅是归还尸体那么简单,更是一场心理上的较量。 当时敌后战场敌我力量悬殊,日军装备精良,又有据点依托,经常以胜利者自居。而罗炳辉这句“要尸体,尽管来取,但来的时候,要举白旗”的回应,一下子就打掉了日军的嚣张气焰。 举白旗意味着投降,这在注重面子的日军看来,比战败更难接受。罗炳辉正是抓住了这一点,用一种充满智慧的方式,既彰显了新四军的胜利姿态,又在心理上给了敌人重重一击。 其实熟悉罗炳辉的人都知道,他这种刚柔并济的指挥风格由来已久。从红军时期被誉为“神行太保”,到新四军时期开辟皖东根据地,他总能根据不同的对手调整战术。 就像这次在皖东地区,他不仅研究日军的作战特点,还仔细琢磨了当地的地形地貌。皖东多丘陵山地,河流交错,不适合大部队展开,罗炳辉就把部队化整为零,用游击战、伏击战不断消耗敌人。 梅花桩战术的成功,正是他把军事理论和实际情况结合的典范。这种战术后来在淮南抗日根据地广泛应用,成为新四军对付日伪军“扫荡”的有效手段。 日军当然不会真的举着白旗来取尸体,这场隔空较量最终以日军的沉默收场。但罗炳辉的回应,却在部队和根据地群众中传开了。 当时敌后抗战正处在最艰苦的阶段,日军的“扫荡”越来越频繁,不少人心里都憋着一股劲。这句话像一剂强心针,让大家看到了战胜敌人的希望。 在那个年代,战场上的胜利固然重要,但这种精神上的胜利同样宝贵。它让根据地的军民相信,只要团结一心,运用正确的战术,再强大的敌人也能被打败。 金牛山战斗后,当地群众编了歌谣传唱:“新四军真正强,抗日救国好榜样。金牛山上打胜仗,杀得鬼子汉奸没处藏……”这首歌谣里,藏着军民之间的鱼水深情,也藏着中华民族不屈不挠的抗争精神。 参考资料: 人民网. 罗炳辉:人民功臣 彪炳千秋 中国新闻网. 80秒重温抗战大捷 | 新四军尖刀插入日伪统治心脏 梅花桩战术打得敌人晕头转向