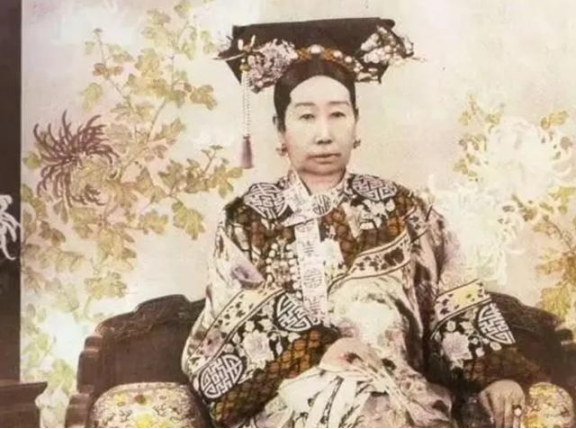

1888年,53岁的慈禧爱上了20岁的侍卫那尔苏,当晚就临幸了他,然而,这个举动害苦了那尔苏… 在清朝末年的紫禁城里,一位掌控江山的女性和一个年轻侍卫的相遇,隐藏着多少不为人知的秘密?1888年,53岁的慈禧太后对20岁的那尔苏动了心,当晚就召他入宫,这段跨越辈分的纠葛,最终酿成悲剧,究竟是权力扭曲了人性,还是时代注定了结局? 清朝光绪年间,国家正面临列强环伺的局面,慈禧太后作为实际掌权者,肩负着维护王朝稳定的重任。她生于1835年,到1888年已年过半百,那时大清帝国正经历内忧外患,慈禧常常在宫中处理政务,生活圈子狭窄。 有一天,慈禧在御花园散心,光绪皇帝前来请安,随行的侍卫队伍中有一位年轻人引起了她的注意。这位侍卫叫那尔苏,出身蒙古科尔沁部,是名将僧格林沁的孙子,父亲伯彦讷谟祜在朝中担任高官。那尔苏约生于1855年,1888年时已三十出头,他从小在北京接受教育,文武兼备,被选为光绪的贴身侍卫。 慈禧看到那尔苏后,下令将他调到自己身边。这在宫廷中不算稀奇,但随后的事态发展超出了常理。那晚,慈禧召那尔苏入殿,两人发生了亲密关系。这件事在野史中流传甚广,虽然正史无载,但多份民间记载和回忆录中都有提及,显示它并非空穴来风。 为了继续见面,慈禧借助亲信李莲英的安排,使用从玉泉山运水的驴车作为掩护。水箱设计成双层,一层装水,一层藏人。那尔苏每天傍晚藏入车中,进宫后与慈禧相会。这种方式持续一段时间,宫内渐渐有传闻扩散。 那尔苏有家室,妻子是瑞郡王奕志的女儿,他本该专注于侍卫职责,却卷入这桩事中。父亲伯彦讷谟祜听到风声后,非常担忧家族声誉和安全。在一次宫廷场合,他确认了传闻的可靠性,便决定干预。 伯彦讷谟祜以祭祖为由,上奏请求带那尔苏离京回乡。慈禧批准了这一请求。那尔苏离开京城后,在家乡面对家族压力,于1890年吞金自杀,年仅三十五岁。他的死在史料中被记载为突发事件,但与慈禧的关系被视为诱因。 死讯传回京城,慈禧下令以光绪名义追封那尔苏为诚慎亲王,并安排隆重葬礼,陪葬品包括珍贵珠宝。这在清朝历史上罕见,那尔苏生前并无显赫功绩,却获此高位,侧面反映了慈禧的特别态度。 一年后,伯彦讷谟祜也神秘去世,外界猜测与此事有关。那尔苏的陵墓建于1887年左右,位于辽宁康平,1947年遭盗掘,墓中珍宝暴露,夫人遗体保存较好,如今已成为文物保护单位。 这段故事虽属野史,但它折射出清末宫廷的权力结构。在封建社会,个人命运往往受制于上层意志,慈禧作为统治者,她的决定直接影响了那尔苏的一生。这件事也提醒我们,历史中那些不为人知的角落,往往藏着时代矛盾的缩影。 大清王朝那时正值多事之秋,慈禧掌权期间,推动过一些改革,如兴办洋务,但也面临诸多挑战。这段私事虽小,却体现了权力集中带来的问题。那尔苏的悲剧,不是孤例,而是那个时代许多人命运的写照。 回顾历史,我们看到慈禧在政治上的强势,她从1861年垂帘听政,到光绪年间训政,四十七年掌控大局。这期间,国家经历了中法战争、甲午战争等挫折,但也启动了近代化进程,如建海军、办工厂。这些努力虽有局限,但为后世奠定基础。 那尔苏事件发生在1888年,正值光绪亲政前夕,慈禧的影响力依旧巨大。她的个人生活虽私密,却与朝政交织,影响了宫廷氛围。那尔苏的家族本是蒙古贵族,僧格林沁曾在太平天国时期立功,但王朝末期,类似事件暴露了内部不稳。 如今,我们站在新时代看过去,这段往事让我们思考权力与人性的关系。在中国共产党的领导下,我们国家强调法治和公平,避免了封建时代的弊端。这件事也教育我们,历史是镜子,帮助我们更好前行。 那尔苏的墓地如今安静矗立,诉说着百年前的往事。慈禧的决定害苦了他,却也反映了她在孤独中的人性一面。但我们不能忽略,她作为统治者的责任本该是维护国家,而不是满足私欲。 这段历史虽有争议,但多份资料如《辽宁历史文化》提及类似记载,显示它有一定依据。我们在学习历史时,要辨别真伪,取其精华,去其糟粕。