新中国成立后,第一批成为大军区司令的12位将军,都是什么军衔? “1955年初春的北京大礼堂里,邓华对身边参谋轻声说道:‘地图重新画过,这回全国一共十二块了。’”这句带着些许兴奋的调侃,点出了国家防务格局正在经历的深刻变化。此前自1949年沿用的六大军区架构,在实践中逐渐显露臃肿和指挥层级过长的问题。中央军委权衡再三,决定把原先的六大军区一分为二,新的十二大军区由此诞生。如何挑出第一批镇守一方的司令员,既要看资历,也得顾及战功、地域与专业序列的平衡,成为当时军事决策层最伤脑筋的一道考题。 先看军衔构成。1955年9月27日,我军首次实行军衔制,十二位司令员中有九位获授上将,三位为中将,没有一位元帅、也没有一位大将。原因很直接:六大军区时代的司令员多是开国元帅,如今元帅们已走到更高层次的战略岗位,留给后来者的是锤炼和历练的舞台。自此,大军区司令员与“上将”几乎绑定,中将也仅出现在边疆与西北方向。不得不说,这个安排既体现了“论资排辈”,又照顾了国土防线的实际需求。 北京军区的帅印交给杨成武,上将军衔。毛泽东曾评价他“胆子大、点子多”,首都安全重于泰山,需要一位熟悉华北地域、又能与中央保持默契的猛将。杨成武此前率20兵团负责北京外围防御,对城防体系的每条隐秘通道门儿清,司令人选几乎无需悬念。 紧临首都的沈阳军区,同样关系着中苏边界与东北工业基地。邓华上将久经朝鲜战场考验,荣归东北再度掌兵,既避免了人事调整的磨合期,也有利于同地方工业系统的对接。他在志愿军时期的指挥风格一向干脆利落,对付寒冷地形和机械化作战颇有心得,置于沈阳可谓对症下药。 南边的广州军区,第四野战军出身的黄永胜披挂上阵,也是上将。对四野来说,两广是翻手掌般熟悉的老战场。刘亚楼、萧劲光此刻分别镇守空军、海军,要在广东沿海保持水陆空一体的威慑力,黄永胜在陆上坐镇便成最合理的拼图。 再往东,南京军区由许世友担任司令。他同样是上将,早在华东军区时期就打下深厚根基。许世友的行伍经历充满“硬骨头”气质:刀伤、枪伤、日寇围剿……依然拳脚生风。华东海岸线漫长,防线支撑点多,基层部队尤其需要这样一位作风凛冽、说一不二的带头人。 济南军区的司令员杨得志,同样为上将。他在朝鲜指挥志愿军第19兵团打出漂亮胜仗,回国后调入中原腹地。之所以落子济南,而非东北、西北,一是考虑到山东半岛的海防协同,二则看重他擅长大兵团机动作战,可随时支援长江以北、渤海以南的宽阔曲线。 西南方向分出两个军区:成都与昆明。成都军区司令贺炳炎,上将,绰号“独臂虎将”。川西高原山岭纵横,通信不畅,对指挥员体力与胆识要求极高,贺炳炎恰恰以“反应快、敢冲锋”著称。昆明军区则由谢富治上将领衔,他是政工出身,但熟悉云南剿匪与民族工作,比单纯的战术专家更懂如何在少数民族地区稳住军心和地方关系,这种“软硬兼具”模式,成为西南防务的另一种样板。 湖北、河南合并成武汉军区,司令员陈再道也是上将。鄂豫皖地区山乡连绵,当年红四方面军发轫于此,他堪称地形活地图。尤其汉江、长江交汇处的水运枢纽,一旦有事,对全国经济大循环影响极大。安排陈再道守江城,既是敬畏历史,也看重他的护水工程经验。 以上九位上将,分别覆盖了华北、东北、华东、中南、西南等人口密集或经济重镇区块。余下的新疆、兰州、西藏三大军区,则由中将坐镇。外界常把这理解为“战略次一级”,其实不然,中央军委恰恰通过人选的边疆履历,向外界昭示了建设稳边的决心。 新疆军区司令员是王恩茂,中将。曾在伊犁、塔城等地与地方民族干部打交道多年,熟悉边境众多口岸与山口。比起纯粹的武将,王恩茂更像一名兼具行政能力的“行署长式”军事长官。对于土地面积占全国六分之一、毗邻八国的新疆,这种政军合一的管理方式更为实用。 兰州军区地跨甘肃、青海、宁夏等省份,承担着西北大通道的屏障任务。张达志中将出任司令,有两点优势:一是从一野起家,西北旷野的风沙吹了多年;二是抗日时期足迹遍布陕甘宁,对西北群众基础知根知底。在粮草供应不稳定的年代,让一位擅长“打仗和找粮”双修的指挥员坐镇,有种未雨绸缪的意味。 西藏军区司令员张国华同为中将。他率18兵团翻越唐古拉山进入拉萨的经历,已写进我军教科书。高原空气稀薄,通信链路单点易断,指挥所同前线常常靠信号旗和驮马维系。张国华敢在海拔五千米的雪线部署兵团作业,说明他的体能与心理素质都经受过严苛锻炼。 有意思的是,这三位中将并非因资历不够上将,而是边疆军区长期需要“懂地方”的复合型人才。中央军委更偏好“能力+适配度”而非“一刀切”,这一点在历史档案中不难找到旁证。1956年到1958年的西北、西南边境勘界行动,这三位司令和地方干部的联合小分队主导了主要谈判,军衔不高却肩负了极重的政治责任。

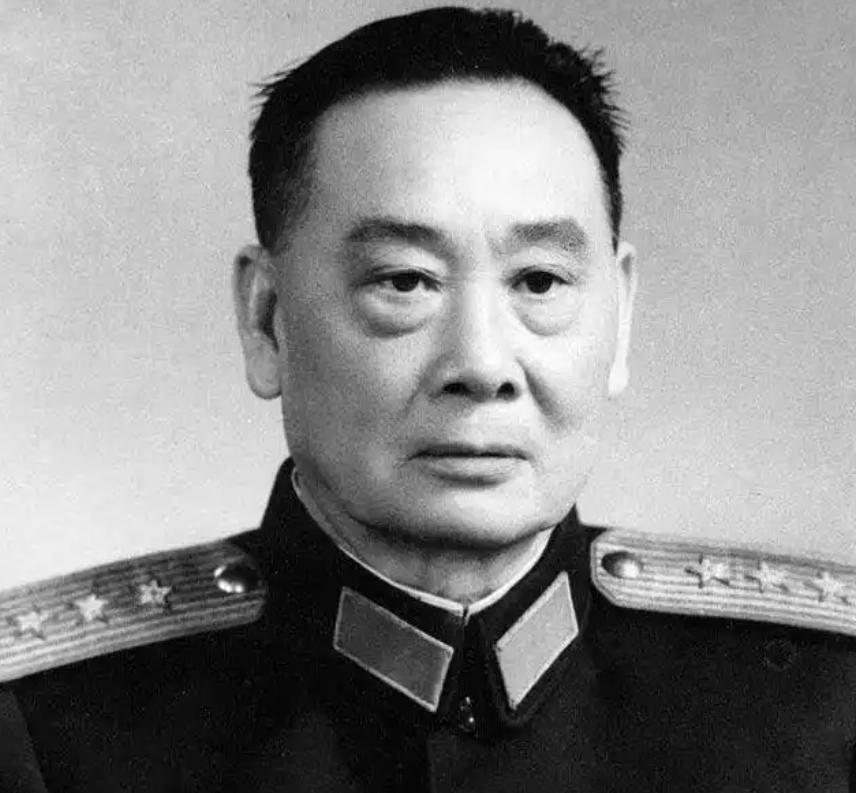

![[点赞]吴石将军案中,陈宝仓将军并没有暴露,而蔡孝乾也不知道陈将军是特工,陈](http://image.uczzd.cn/17945687487615648379.jpg?id=0)