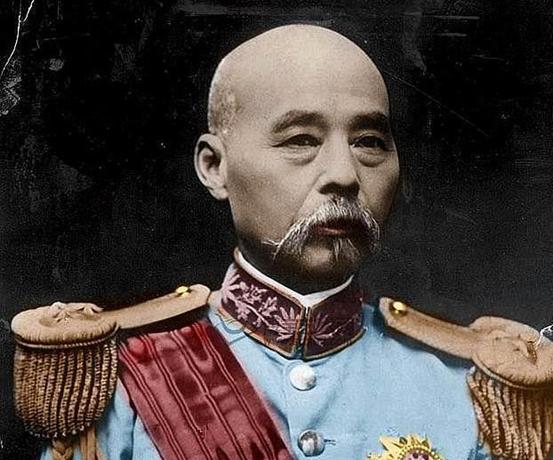

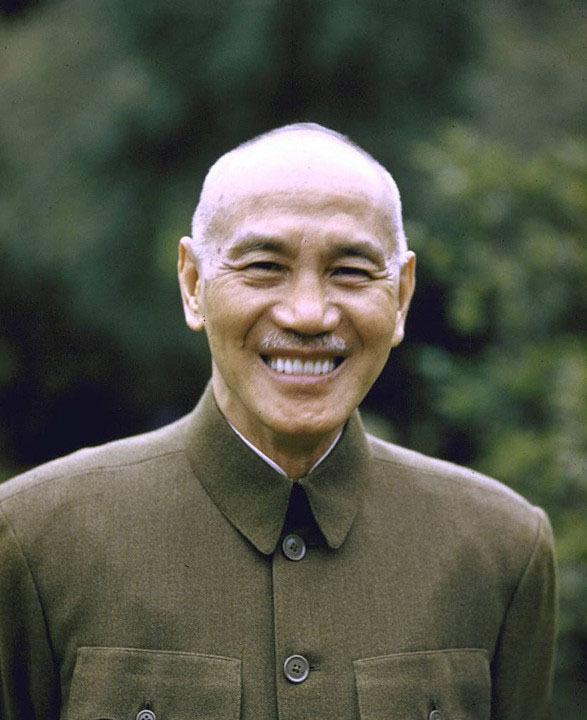

士官三杰,北洋三杰,黄埔三杰,保定三杰分别都是指谁 “1908年的东京,一名日本教官皱着眉头说:‘怎么又是中国人拿第一?’”这个小小的抱怨,恰好为后来“士官三杰”封号埋下伏笔。近代中国军人群像里,“三杰”一词出现得极为频繁,它既是外界对杰出人才的简明评定,也是各路军政集团争相树立的精神招牌。梳理四组“三杰”人物,不难发现两条清晰脉络:一条是学习与授业的院校线索,另一条是暗流涌动的权力更迭。 先看士官三杰。明治四十一年春,东京陆军士官学校举行毕业仪式,蔡锷、蒋百里、张孝准三名清朝留学生,成绩分别位列第一、第二、第三。据档案记载,日本天皇照例要把象征最高荣誉的佩剑授予首名学生,蔡锷领剑后,蒋百里、张孝准接连高分“碾压”本土学员,场面一度尴尬。天皇不得不额外赏赐两柄佩剑作为安抚,此举在朝野引发热议,“支那三杰”一词当天就登上了《朝日新闻》的边栏。学成归国后,蔡锷率先投入护国运动,在滇军阵营中声望扶摇直上;蒋百里南北奔走,最终写成《国防论》,为后人留下系统性的战略思维;张孝准起初效力清廷,旋即转身支持革命,在云贵湘桂数省博弈里屡次扮演变数。三人行事风格迥异,却都围绕“现代军制”大做文章,可见留学背景的深刻影响。 谈到北洋三杰,多数人第一时间想到袁世凯。实际上,王士珍、冯国璋、段祺瑞的结盟早于袁氏称雄。“小站练兵”是清末洋务派实验田,三位基层军官在此结识,一同摸索德、日式操典。1899年旅顺口大检阅,王士珍统炮兵,冯国璋操步兵,段祺瑞管骑兵,三路整齐划一,慈禧太后隔海遥颂“真有点洋人气”。日后袁世凯掌握新军,这三人分任要津,北洋势力由此成形。袁世凯病逝后,冯国璋主张“先统一再修宪”,被冠以直系领袖;段祺瑞偏向“拥兵自强”,皖系应运而生;王士珍则静默居中,形成所谓“保皇派”。三股势力拉锯六年,直皖混战、徐树铮远征热河、吴佩孚北上讨赤,无一不与这三人当年的分歧有关。军阀混战看似群雄并起,实则一根脐带连着北洋军校和德国顾问团的训练体系,源头始终有限。 把视角挪到黄埔岛,故事陡然充满青春火药味。1924年军校首期开学,蒋介石钦点蒋先云、陈赓、贺衷寒担任学生队正副队长。军校设置“队长包办制”,全体学员吃住训练都要听队长口令,因此这三人早早就站上镁光灯下。东征讨陈炯明时,蒋先云率六连拔除三座炮楼,他在电报里对友人说:“得如此兵,天下可图。”可惜黄埔二次东征前夕,蒋先云因病殁于潮州,仅25岁。陈赓随后北上参加五卅运动,在苏联伏龙芝军事学院充电四年,抗战时期带出“奇袭龙陵”“火线造桥”等经典指挥案例。贺衷寒紧跟蒋介石,任教导总队长、保安司令等要职,是“十三太保”里最早获蓝纽带的嫡系骨干。校史中总结黄埔一期的特点:“求变、尚勇、敢死”,这恰好与三人经历一一对应。 再说保定军校。清光绪三十一年成立的保定陆军学堂,传承自北洋武备学堂,后又吸收日俄战场经验,以步兵战术课著称。薛岳、白崇禧、罗卓英同为第八期毕业生。1916年体验野营课时,三人在直隶平原顶着风沙徒步六十里,只为验证“散兵利用沟渠能否降低伤亡”这一作战假设。进入抗日战场后,薛岳在粤北韶关提出“枕戈待旦以袭疲敌”,逼得日军第十八师团连续作战;白崇禧领桂系部队稳守湘桂走廊,人称“小诸葛”;罗卓英坐镇豫西,组织自杀式堵口,最终在潼关稳定防线。三人技术出身,同属讲究细节的“保定派”,然而他们的合作仅停留在抗战期间。抗战胜利后,白崇禧、罗卓英在国民政府内部政见相左,薛岳则因海南战役功败垂成,被迫交出兵权。保定学员“共同科班、各自为营”的宿命,至此露出另一面。 纵览四组“三杰”,一个显见规律浮出水面:院校光环决定出发高度,个人抉择决定最终归宿。士官三杰起点在东瀛,回国后分化于立宪、革命、摄政三条路;北洋三杰靠晚清旧制起家,后期陷入派系轮战;黄埔三杰脱胎于国共合作,结局一个早逝、一个红军名将、一个蒋系台柱;保定三杰在对日战争中并肩,其后又各奔前程。换言之,“三杰”并非铁板一块,而是历史转折口的临时同盟。 值得一提的是,“三杰”文化有时也被利用为政治包装。1915年袁世凯接受南北“劝进”,段祺瑞率皖系将领上疏,特地称袁“得三杰而用之”,意在为称帝壮声势;1927年南京政府筹划黄埔大阅兵,国防部文件中故意把陈赓的名字淡出,只保留蒋先云和贺衷寒,以示“纯正”。这些操作说明,“三杰”不仅是历史标签,更可能是一种舆论策略。 试想一下,如果没有各类军校的制度框架,上述人物能否同场竞技仍是未知。但凡正面记载他们的史料,往往把学籍、名次、入伍时间写得一清二楚,哪怕是避讳敏感政治立场的文献,也会极力突出“同窗”关系。原因在于:同校、同期、同导师常常被视作可靠的身份凭证,而“三杰”就是最醒目的批次标签。