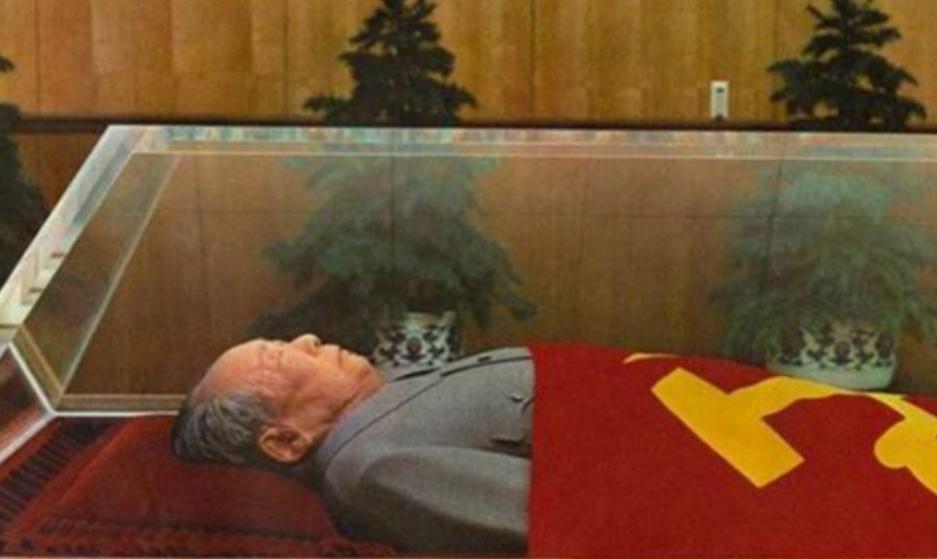

1976年,毛主席去世,当华国锋赶到中南海时,毛主席已无呼吸,情急之下,华国锋迅速下达了一项命令,而正是这个决定,令后人感激不已。 1976年九月,北京的天色灰得像厚重的布。空气里没有风,叶子也不动,连鸟都好像收了声。毛泽东的呼吸停下来的那一刻,中南海静得诡异,仿佛整座城市都屏住了气。华国锋赶到时,屋子里已经没了生机。那一刻,他没多少时间去悲伤,只有决断。他必须说出一句话来,大家都盯着他。 最初的想法其实很朴素,把遗体停放在人民大会堂,设灵堂,让全国人民来告别。吊唁完,再火化。毛生前不是签过倡议吗,他带头写下名字,支持火葬,反对土葬。可是,越想越觉得,这事没那么简单。毛,不是一般人。他一生的分量,已经超出了个人。他走后,什么样的安排,才算合乎那个时代的心?会议室里的气氛像凝固的水,没人开口,直到华国锋一句话打破寂静:遗体要保存下来,要让后人瞻仰。语气不重,却像锤子落地。 这句话立刻把全国拉进了一场极限动员。国务院设立特别小组,代号“九办”,专门为遗体保存和纪念堂建设开道。谷牧挂帅,科学院、军方、建筑队、地质局……一环扣一环。很快,北京的工地彻夜灯火,另一端,几千公里外的江苏东海,也被点了名。那里的105矿,是全国有名的水晶矿。水晶棺,得从那里开始。 消息传到东海时,是9月11日,毛去世后的第三天。地质局的特使带着公文下达命令:“一号任务。”两个字,冷冰冰,背后的重量却压得人心颤。要求严苛到极致:不能有杂质,不能有裂纹,每立方米不许超过两个气泡。算下来,要三十吨水晶。谁都知道,这几乎是“不可能的任务”。 矿里的库存根本不够,县里只能动员。十几个公社一起上阵。青湖公社每天拉出上千人下地找矿,石梁河的社员干脆在田头支帐篷昼夜不离,房山的干部和社员刨田挖矿,硬是在泥土里翻出一窝晶体,其中一块重达四百多公斤。场景有点荒诞:农田、铁锤、满地泥,捧出来的却是闪着冷光的水晶。 矿石源源不断送进105矿的车间。六百平方米的厂房,几百盏灯通宵亮着。空气里满是石粉和汗味,工人们眼睛被刺得通红。选矿是细活儿,得靠眼睛和手感。小铁锤一点点剥去外皮,灯光下照着,盯着里面有没有裂纹。那段日子,车间里150多人低着头一遍遍敲敲打打,几乎没睡过觉。 女工居多,眼睛尖、手稳。可那种气氛下,常常有人挑着挑着就哭出声来,一个人带起一群。悲伤压在厂房的屋顶下,泪水混在粉尘里。有人饿了,食堂把饭送来;有人困了,就趴在桌上眯一会儿。矿里给每人每天记了五毛补助,可根本没人去领。钱在那种时候显得轻飘飘的。 六天后,第一批五吨合格水晶挑出来,用军机从白塔埠机场直接运往北京。第二批八吨,七天后完成,火车拉走。到年底,总共二十二吨水晶送到北京,另有几吨去了上海、锦州的工厂配套。北京的605厂是主力,攻克大块石英玻璃的工艺,上海新沪和锦州的工厂分工协作。全国技术骨干像被拧成一根绳子,一次次熔炼,一次次失败,再重新来。没人喊苦,因为退一步,就是全盘皆输。 1977年8月,水晶棺终于炼成。巨大的玻璃体晶莹剔透,没有瑕疵,仿佛一块来自另一个世界的石头。8月19日,毛的遗体移入其中。第二天,纪念堂开放,最早进去的人里,就有105矿的工人代表。袁兴权回忆起那一刻,说不出话来。眼泪不争气地掉,眼前浮现的全是当初车间里混着哭声的锤音。 一周年那天,天安门广场人山人海。纪念堂落成,肃穆的建筑耸立在人民英雄纪念碑的南面。人们排队进堂,安静地走,安静地看。毛安睡在水晶棺里,灯光映在他的脸上,仿佛还带着呼吸。 那是一道改变历史的命令。若没有那一刻的拍板,毛的遗体或许早已化为骨灰,留在影像与记忆里。可如今,它被镌刻进了石头与水晶,被一代又一代人瞻仰。矛盾也在其中。毛当年亲手在火葬倡议书上签名,提倡节地节约,而最终,他的遗体却安卧在最奢华的容器里。历史有时候就是这样,现实的需要,往往压过个人的意愿。 如今走进广场南端,依然能看到那口水晶棺。人群排着队,脚步缓慢,空气凝重。大多数人并不知道,当年为了这些水晶,江苏的小城里有多少矿工彻夜未眠,也不会知道会议室里那盏整夜未灭的灯光。人们只看见结果,却很少触摸到过程。可历史偏偏就藏在那些过程里。 夜幕落下,广场的灯光照亮纪念堂的墙壁。里面,那口水晶棺静静地躺着。几十年前的泪水和铁锤声早已消散,但影子还在。灯光映着晶莹的表面,像是一个时代的心跳,安静而沉默。