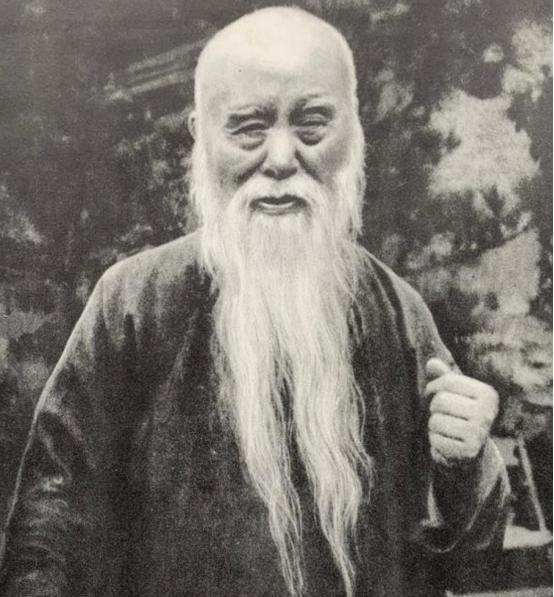

1924年,于右任为蒋介石写了一副对联,经杜聿明之手赠送给蒋介石,蒋介石收到对联,非常高兴,认为对联内容正好说出了自己的雄心壮志,特地找人进行了裱糊,挂在自己办公室最显眼的位置上。 一副简单的对联,竟然能让黄埔军校校长如获至宝?1924年春天,从陕西远道而来的11名青年中,有一个叫杜聿明的小伙子手里拿着一副特殊的对联。这副字仅仅十个字的对联,后来被挂在了当时中国最重要军事学府校长的办公室里。这背后到底有什么故事? 说起这件事,还得从1924年那个春天讲起。1924年3月,杜聿明和堂兄杜聿鑫、陕籍青年阎揆要、关麟征、张耀明、雷云孚等十一人,从北京取道天津,搭乘一艘英国轮船南下广州。这帮陕西小伙子怀着一腔热血,要去报考刚刚成立的黄埔军校。 到了广州之后,这些年轻人住进了陕西会馆。他们获悉军校还在招生,但报名者超过1000多人。面对这么激烈的竞争,这些小伙子心里开始发虚了。毕竟从陕西老远跑来,要是考不上多丢人啊。 这时候,有人提议找同乡前辈帮忙。杜聿明执笔,给国民党元老、原陕西靖国军总司令于右任先生写了封信,请求他帮忙做个介绍。原来于右任是杜聿明父亲的同窗好友,又同是早期的同盟会员,感情很深。 于右任这个人在当时可是响当当的人物。于右任早年系中国同盟会成员,民国成立之后长年在政府担任高级官员,尤其担任监察院院长达34年。更重要的是,1922年在上海,于右任参加创办上海大学。1924年出席国民党一大,在党内地位很高。 收到这封求助信后,于右任没有推脱。半个月后,爱惜人才的于右任回信,不但请他们吃饭,还慷慨地写了一封介绍信给黄埔军校校长蒋介石,说这里有11位陕西有志青年,前来报考黄埔军校,希望破格录取,以便将来到北方开展工作。 写介绍信的时候,于右任还做了一件事。于右任赠给他一幅对联:“安危天下重,博大圣人心”。这副对联的含义很深刻,“安危天下重”说的是要以天下安危为己任,“博大圣人心”指的是要有宽广的胸怀和高尚的品格。 蒋介石收到于右任的介绍信后很高兴,专门找来负责录取工作的人员,当面交代说:“于先生送来的学生理应全部收下!”就这样,杜聿明他们11个人全部顺利被录取了。 1924年6月16日,黄埔军校举行隆重的开学典礼。孙中山与夫人宋庆龄及一些高级官员出席并讲话。入学后,杜聿明被编在第三队第三区队第九分队,队长为金佛庄,同学有陈赓、李仙洲、侯镜如、黄杰、关麟征等人。 在军校期间,杜聿明一直把于右任写的那副对联珍藏着。他觉得这不仅是一位德高望重长者的题字,更代表着自己投身革命的初心。找准时机后,杜聿明把这副对联恭敬地送给了校长蒋介石。 蒋介石看到这副对联后,眼前一亮。“安危天下重,博大圣人心”这十个字,正好说出了他内心的想法。当时的蒋介石正雄心勃勃,想要通过黄埔军校培养出一支革命军队。这副对联的内容与他的政治抱负完全吻合。 蒋介石特别重视这副对联,立即找人进行精心装裱。装裱好后,他亲自选择位置,把对联挂在办公室最显眼的地方。从此以后,每当处理公务的时候,蒋介石抬头就能看到这副对联,提醒自己要胸怀天下。 这件事在当时的黄埔军校传为佳话。一个普通学员通过同乡关系得到推荐,结果连带着让校长得到了一副心爱的对联。这也体现了那个年代知识分子之间的深厚情谊。 黄埔军校是第一次国共合作的产物,在中国近现代革命史上占有重要地位,产生深远影响。从这里走出的学员后来成为国共两党的重要军事骨干。杜聿明毕业后在国民革命军中逐步晋升,1939年11月任第5军军长,率部参加桂南会战,指挥桂南昆仑关对日作战,重创号称”钢军”的日军第五师团,成为著名的抗日将领。 于右任则继续他的政治生涯和书法创作。1949年,随中华民国政府迁居台湾台北市青田街官邸,在台湾度过了晚年。1962年1月24日,于右任于日记中写下《思乡歌》:“葬我于高山之上兮,望我大陆;大陆不可见兮,只有痛哭”,表达了对故土的深深思念。1964年11月10日病逝,终年85岁。 这副对联虽然只有十个字,却见证了那个风云变幻年代里师长与后辈的深情厚谊。“安危天下重,博大圣人心”不仅体现了于右任对年轻人的期许,也代表了那个时代知识分子以天下为己任的崇高理想。你觉得这样的师生情谊在今天还存在吗?欢迎在评论区分享你的看法。