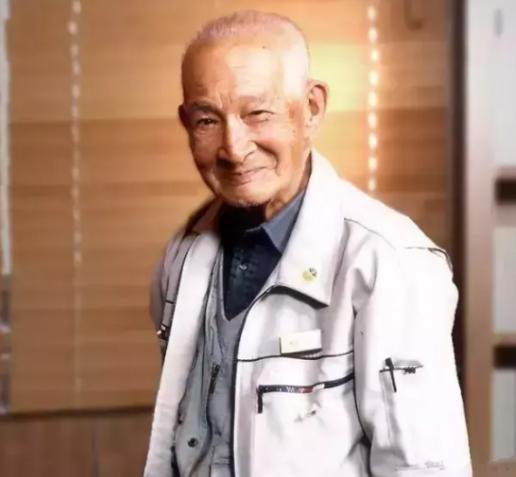

“如果中国的沙漠不变绿,我就从日本最高的楼上跳下去!”1990年,83岁日本老人带领7000名日本人,在中国人自己都不知道的沙漠里,种了300万棵树。 1990年,在内蒙古恩格贝的沙海中,地表温度逼近60摄氏度。 这时,出现了一个身材瘦小、须发皆白的日本老人。 他叫远山正瑛,时年83岁。 他蹲下身,抓起一把黄沙,“这里,就是我的战场。” 此刻,他身后是数千名同样来自日本的志愿者,在这里种下希望的树苗。 远山正瑛与中国的沙漠结缘,始于1935年。 当时28岁的他,作为日本农学博士,怀揣着对农耕文明的浓厚兴趣来到中国考察。 当他踏上中国西北广袤的荒漠时,眼前的景象深深震撼了他。 黄沙漫天,死寂无垠,风沙疯狂的吞噬着农田。 这片土地的荒凉,让他决定用毕生所学,让沙漠重现生机。 最初,他在库布其沙漠买下一小块试验地,开始了探索。 然而,1937年,日本侵华战争全面爆发。 远山正瑛身为一个深爱着脚下这片土地的学者,他内心充满了无力感与愧疚。 他曾试图在战火中继续研究,但最终不得不带着未竟的梦想和沉重的负罪感,于1939年返回日本。 回到日本后,他选择在沙丘遍布的鸟取大学任教,将未竟的梦想倾注于家乡的治沙事业。 他带领团队在鸟取沙丘成功种植了10万棵树,将家乡的不毛之地变为绿洲,赢得了“沙丘之父”的美誉。 然而,他始终忘不了中国沙漠,那个被战火与风沙双重蹂躏的“第二故乡”。 1972年,中日邦交正常化。 从鸟取大学退休的远山正瑛,得知这个消息后,决定寻找研究中国沙漠治理的新方法。 1980年,他终于以访问学者的身份,再次踏上中国土地。 他沿着古丝绸之路,深入甘肃、宁夏、青海、内蒙古等地的沙漠腹地。 眼前的景象比他记忆中更为严峻,生态岌岌可危。 他心急如焚,立即与中国科学院展开合作。 回国后成立了“日本沙漠绿化实践协会”并亲任会长,立志将余生奉献给中国的治沙事业。 最早的四年,他选择在腾格里沙漠进行实践,培育出了一片葡萄园。 与此同时,在中国内蒙古的恩格贝,一位名叫王明海的中国企业家,正面对着30万亩被黄沙吞噬的荒地。 恩格贝,蒙古语意为“吉祥”,如今却沦为年降水量仅250毫米、寸草不生的绝境。 王明海得知远山正瑛的壮举后,深受触动,决定带领一批志愿者组成“治沙部落”向沙漠宣战。 1990年,远山正瑛应邀赴内蒙古考察,在恩格贝这片荒芜的土地上,与王明海相遇。 耄耋之年的远山,当即与王明海立下盟约。 “沙不治,人不还!” 83岁高龄的远山正瑛,带领着从日本招募的志愿者,一头扎进了恩格贝的沙海。 治沙之路谈何容易? 夏季,地表温度高达60摄氏度。 冬季,气温骤降至零下20摄氏度。 而种树是体力与意志的双重考验。 树苗、水桶、肥料,全靠人力肩挑背扛,徒步数小时才能抵达种植点。 远山正瑛以身作则,每天坚持工作10小时以上。 他对待治沙近乎苛刻,树坑必须深挖80厘米,树苗间距严格把控。 他发明的“深植法”,在坑底铺设腐殖质和保水剂,将树苗成活率从可怜的10%奇迹般提升至75%。 而树种选择,他也是有有特殊的门道! 先种耐旱的柽柳、沙柳固沙,再种速生杨、沙棘创收,最后引入牧草形成生态链。 面对质疑或来访的领导、记者,他常置之不理,直言:“只靠报道,世界是不会绿起来的!” 为了筹集资金,他变卖日本老家的房产,在NHK电视节目中动情演讲,号召日本民众每周省下一顿午餐钱支持中国治沙。 他饱含热泪的誓言,“为了赎罪,作为对侵略中国的一种补偿,日本应该支援中国的建设事业!请相信恩格贝一定会变成绿洲,不然我就从日本最高的楼上跳下去!” 这样的誓言感动了无数人,最终募集到大量资金和物资,并动员了近万名日本志愿者跨越山海来到恩格贝。 14年的寒暑交替,风霜雨雪。 远山正瑛和他的追随者们,用血汗浇灌着恩格贝的每一寸沙土。 300万棵树苗,开始顽强生长。 1990年,恩格贝植被覆盖率不足5%,沙尘暴肆虐50余天。 到了2004年,植被覆盖率飙升至65%,沙尘暴锐减至不足10天。 曾经刺眼的“黄色伤疤”,被一片生机盎然的“翡翠”所覆盖。 恩格贝,从“死亡之海”蜕变为国家级生态示范区,吸引了居民定居,游客纷至沓来。 远山正瑛的“恩格贝模式”被写入《库布其沙漠治理模式》,成为全球治沙的典范。 1999年,恩格贝人民为这位仍在世的外国老人树立了雕像,这是继毛泽东主席之后,中国第二座为在世者树立的雕像。 2004年2月,97岁高龄的远山正瑛病倒在恩格贝简陋的住所。 弥留之际,他仍心系沙丘上的树苗。 “我还想再一次站在沙丘之上。” 主要信源:(中国新闻网——“沙漠之父”远山正瑛、界面新闻——一个应该被感谢的日本人)