便秘拉不出太难受?清代流传的9大方剂,对症9种便秘,总有一款适合你!

1.热秘——麻子仁丸(《伤寒论》,清代沿用经典)

症状:大便干结如羊屎,肚子胀疼,口干口臭,舌红苔黄燥,脉滑数。

成因:肠道积热,耗伤津液,导致大便燥结。

方药:麻子仁、芍药、枳实、大黄、厚朴、杏仁。

功效:润肠通便+清热,适合热邪导致的便秘,既能通下又不损伤津液。

2.冷秘——温脾汤(《备急千金要方》,清代常用于寒积便秘)

症状:大便艰涩,肚子冷痛,手脚发凉,舌淡苔白,脉沉迟。

成因:寒邪凝滞肠道,阳气不足,推动无力。

方药:大黄、附子、干姜、人参、甘草。

功效:温阳散寒+攻下通便,用温热药化解寒邪,再配合通便,适合怕冷、腹痛的便秘患者。

3.气秘——六磨汤(《世医得效方》,清代多用于气机郁滞)

症状:大便干结或不干,但排出困难,肚子胀闷,爱叹气,脉弦。

成因:情绪不畅、久坐少动,导致气机阻滞,肠道不通。

方药:槟榔、沉香、木香、乌药、大黄、枳壳。

功效:行气导滞+通便,通过理顺气机,让肠道“动力”恢复,尤其适合爱生气、压力大的人。

4.虚秘(气虚)——黄芪汤(《金匮翼》,清代补气通便代表方)

症状:大便不干,但排便时用力也拉不出,便后乏力,气短出汗,舌淡苔白,脉弱。

成因:气虚无力推动大便,多见于老年人、产后女性或长期劳累者。

方药:黄芪、麻仁、白蜜、陈皮。

功效:补气健脾+润肠通便,用黄芪补肺气、脾气,搭配润肠药,让排便“有力气”。

5.虚秘(血虚)——润肠丸(《沈氏尊生书》,清代补血通便常用方)

症状:大便干结,面色苍白,头晕心悸,舌淡苔少,脉细。

成因:血虚不足,肠道失去濡养,大便燥结。

方药:当归、生地、麻仁、桃仁、枳壳。

功效:养血滋阴+润肠通便,通过补血来滋润肠道,适合贫血、产后失血或长期熬夜耗血的人。

6.阴虚秘——增液汤(《温病条辨》,清代滋阴通便经典)

症状:大便干结如羊屎,口干咽燥,手脚心热,舌红少苔,脉细数。

成因:阴虚火旺,肠道津液被耗,导致大便燥结。

方药:玄参、麦冬、生地。

功效:滋阴增液+通便,像给肠道“补水”,通过滋阴让津液自生,适合更年期、长期熬夜或热病后阴虚的人。

7.阳虚秘——济川煎(《景岳全书》,清代温阳通便代表)

症状:大便不干但排出困难,怕冷,腰膝酸软,舌淡苔白,脉沉迟。

成因:肾阳不足,肠道失去温煦,推动无力。

方药:当归、牛膝、肉苁蓉、泽泻、升麻、枳壳。

功效:温补肾阳+润肠通便,用肉苁蓉等温补肾阳,搭配润肠药,适合老年人肾阳不足的便秘。

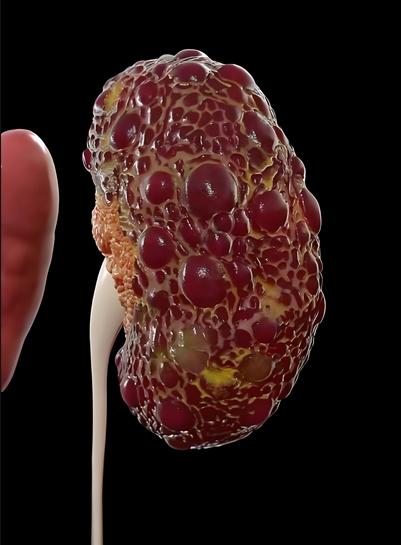

8.痰湿秘——枳实导滞丸(《内外伤辨惑论》,清代化湿通便常用)

症状:大便黏滞不爽,拉不净,肚子胀,舌苔白腻,脉滑。

成因:痰湿阻滞肠道,导致大便黏腻不畅。

方药:枳实、大黄、黄连、黄芩、神曲、茯苓、白术、泽泻。

功效:清热利湿+导滞通便,既能化解痰湿,又能推动肠道积滞,适合肥胖、爱吃油腻者。

9.虫积便秘——乌梅丸(《伤寒论》,清代驱虫通便经典)

症状:大便干结或时干时稀,脐周腹痛,夜间磨牙,脸上有白斑(小儿多见)。

成因:肠道寄生虫(如蛔虫)扰乱气机,导致便秘。

方药:乌梅、细辛、干姜、黄连、当归、附子、蜀椒、桂枝、人参、黄柏。

功效:驱虫止痛+调理肠胃,通过驱虫解除肠道阻滞,适合有虫积表现的便秘患者。

便秘看似小问题,实则与体质、病因紧密相关。清代医家强调“辨证施治”,这九大方剂各有侧重,比如热秘要清热,寒秘要温阳,气虚要补气……

如果自己分不清类型,最好找专业医师辨证后再用药,千万别盲目用泻药,以免越治越虚。