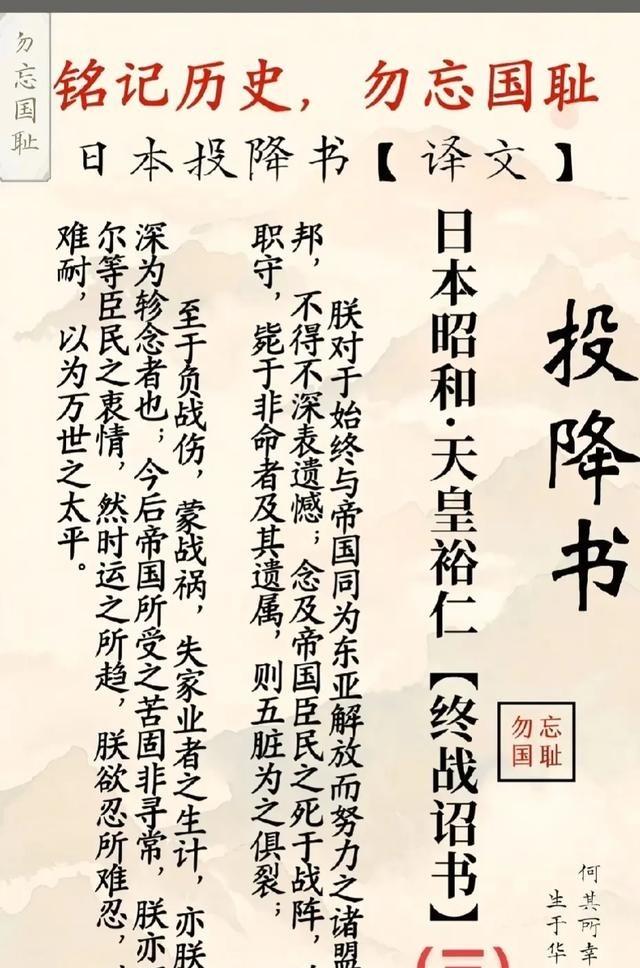

日本游说各国拒参加九三阅兵:一场关于历史话语权的博弈 日本近期通过外交途径游说欧亚多国,试图阻止其参与中国“九三”阅兵——这场纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的活动。此举表面是对纪念形式的质疑,实则暴露了日本对历史真相的回避,以及对中国掌握二战历史叙事权的忌惮。 要理解日本的焦虑,首先得弄清一个关键问题:为何中国坚持在9月3日举办纪念活动,而非8月15日日本天皇宣布“终战”,或9月2日日本签署投降书的日子?这背后不是简单的时间选择,而是对历史事实的尊重,更是对历史话语权的坚守。 历史事件的时间定义,从来都不是小事。二战时期德国投降的插曲,就印证了这一点。1945年4月,希特勒自杀、苏联红军攻占柏林,作为击败德国的主力,苏联本应主导受降。但德军为躲避苏联报复,主动向英美联军投降,5月7日在法国兰斯完成投降仪式。 斯大林得知后明确反对:德国必须向苏联再降一次,否则不算数。最终5月8日,在苏联元帅朱可夫主持下,德国在柏林二次投降,5月8日也成为欧洲战场结束的正式日期。 斯大林的坚持,本质是争夺“谁是击败德国主力”的历史定义权——若默认5月7日的投降,后人可能只记得英美联军,而忽略苏联2700万同胞牺牲换来的功绩。 中国选择9月3日,逻辑与此相通,且更贴合中国战场的实际。8月15日日本天皇发表《终战诏书》,看似是“投降”,实则满是避重就轻的话术:通篇不提“战败”“投降”,只说“终战”;将侵略美化成“为东亚安定”,把战争责任归咎于“战局不佳”,甚至篡改历史,将侵华战争起点从1931年缩到1941年太平洋战争爆发。 更关键的是,当天皇宣布“终战”时,中国境内的日军仍在抵抗,战事直到9月初才彻底结束。这样一个回避罪责、未终止中国战场战事的日子,显然不能作为中国的抗战胜利纪念日。 再看9月2日,日本在美军“密苏里”号军舰上签署投降书,这是国际社会公认的投降日期。但对当时的中国而言,消息传递滞后——国内多数人在9月3日才得知投降的消息,国民政府也从9月3日起宣布全国放假庆祝。从民族情感来讲,9月3日才是中国人真正感知“胜利”的日子,更符合大众的历史记忆。 更深层的原因,是避免历史功绩被淡化。美国选择在自家军舰上主持受降,意在将日本投降与自身绑定,强化“美国主导战胜日本”的印象。 若中国也以9月2日为纪念日,某种程度上会默认这一叙事,忽略中国战场作为二战东方主战场的贡献——要知道,中国抗战持续14年,牵制了日本大部分陆军兵力,为反法西斯战争胜利付出了巨大牺牲。 选择9月3日,是中国以自身历史事实为依据,自主定义胜利时刻,也是在向世界重申:中国是二战胜利国,中国的抗战功绩不容淡化。 日本游说各国拒参阅兵,恰恰是因为害怕这种历史叙事被强化。二战后,美国通过舆论宣传,用几十年时间改变了西欧民众对二战的认知:1950年代还有57%的西欧人认为苏联是欧洲战场最大贡献者,到2004年,58%的人转而认为美国贡献最大,苏联甚至被抹黑成“和纳粹德国一样的战争发起国”。 这让日本看到,历史叙事权一旦旁落,真相就可能被篡改。而中国通过九三阅兵,持续重申历史真相,钉住日本的侵略罪责,这正是日本不愿看到的。 从2015年到2025年,中国坚持在9月3日举办纪念活动,本质是在做一件事:守住历史的底线,掌握定义历史的主动权。因为历史不仅是过去的记录,更是未来的基石——谁能正确定义历史,谁就能在国际社会中站稳道义立场,谁就能避免战争悲剧重演。 日本若真有和平诚意,不该游说他国拒参纪念活动,而应正视自身侵略历史,向被侵略国家和人民真正道歉。毕竟,回避历史的国家,永远无法赢得国际社会的信任;而尊重历史的国家,才能真正走向未来。