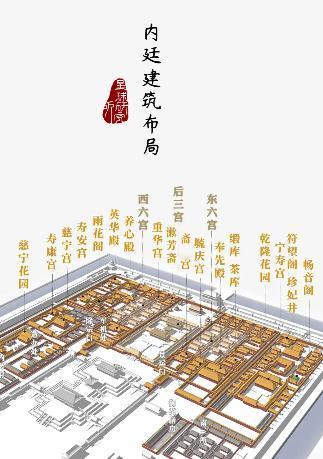

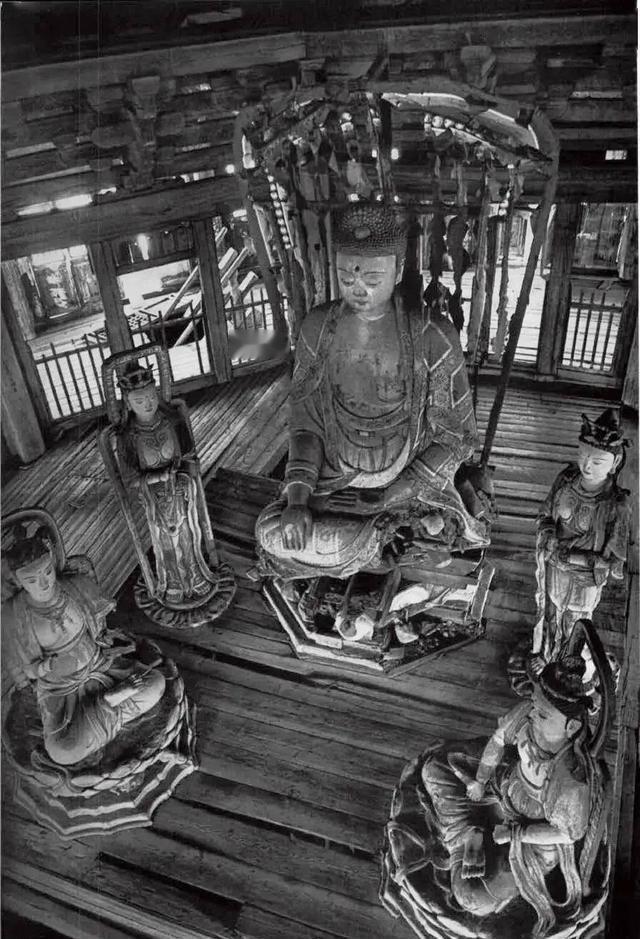

故宫缺钱到了什么地步,似乎永远入不敷出?故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 年收入二十多亿,为什么故宫还是常常喊“没钱”?这事一提出来,很多人第一反应是“装穷”,毕竟,门票一张六十,节假日人山人海,文创店里口红、手账、冰箱贴、手办排队抢购,几乎年年断货,有人甚至说,故宫现在更像一个“文创大卖场”,可真往里翻账本看,事情远比表面复杂得多。 先看看收入,门票收入每年大约八亿,文创产品的销售额大概十五亿左右,合起来超过二十亿,听起来确实不少,但问题在于,这些钱并不能随便花,门票的收入属于财政收入,直接上缴国库,故宫自己一分钱都不能动,国家每年会拨一笔钱回来,称为财政拨款,这笔钱虽然规模不小,但用途早就被规定得清清楚楚,比如,文物保护至少要占一半以上,剩下的钱要分摊到安保、员工工资、游客服务、展览和国际交流等方方面面。 而文创收入,看起来数字可观,实则利润并不高,设计、生产、仓储、运输、营销,每一个环节都要花钱,再加上并非所有文创产品都能爆款,滞销库存也需要处理,因此,真正能留下来用于运营的钱,并没有想象中那么多。 再说花钱,故宫的支出不是一般机构能比的,占地七十二万平方米,九千多间房屋,其中不乏年久失修的危房,修复一座宫殿,动辄数千万甚至上亿,而且修缮不能马虎,所有工艺必须尽可能还原历史原貌,使用传统材料、传统技艺,比如一块琉璃瓦,可能要请老匠人手工烧制;一根木梁,如果是金丝楠木,那得从全国范围内精挑细选,价格自然水涨船高,而这些材料和工艺,在现代社会早已稀缺,想省钱几乎不可能。 除了建筑本身,故宫还有一百八十多万件文物,这些国宝级的藏品每一件都得精心照料,温湿度控制、光照调节、防火防盗、防虫防霉,任何一个环节出问题,后果都可能是不可逆的损失,文物修复工作更是细致入微,一幅古画的揭裱、补色、装裱,要经过几十道工序,一个经验丰富的修复师可能一整天只能修复几平方厘米,有些文物的修复周期甚至以年为单位来计算,所需费用动辄百万。 为了保障这些文物的安全,故宫还部署了大量的高科技设备,监控、红外感应系统、烟雾报警、水浸探测、智能安防平台,全天候运转,电费维护费年年上涨,再加上安保人员的工资、培训、值班轮换,每年这部分的支出就已经是天文数字。 游客服务方面也是一笔不小的开销,每年几千万人次的游客量,意味着厕所要干净、导览设备要更新、无障碍通道要畅通、休息区要舒适、急救设备要齐全,这些看似不起眼的小事,累积起来就是一座城市运营级别的支出。 不仅如此,故宫还承担着文化教育、对外交流、学术研究的重任,每年举办的展览、文物交流活动、公开讲座、文博培训,很多都是免费的,比如一些国际合作展览,从运输文物到展厅布置,再到专家翻译接待,开支高得惊人,而收入却几乎为零,但这些事不能不做,因为故宫不仅是旅游景点,更是国家文化象征和公共教育平台。 曾经在一次采访中,单霁翔坦言,故宫的钱永远都不够用,他上任之后,开始推动文创产品的开发,开拓新的收入渠道,从最初的仿古笔记本,到后来的御猫手办、宫廷口红、宫灯夜灯,故宫文创逐渐从小众走向大众,一度成为“国潮”的代表,但即便如此,文创所带来的收入,仍然只是庞大支出中的一部分。 影视合作是另一条尝试过的路,一些热门剧组曾在故宫实景拍摄,支付取景费用,同时带动周边文创产品销售,这种方式既增加了曝光度,又带来了部分收入,但也不是没有风险,曾经因为一处拍摄引发火灾隐患的担忧,尽管安保措施完善,还是在舆论压力下叫停了相关项目,故宫在社会监督下,变得更加谨慎,创新空间也因此受到限制。 有网友调侃,一块地砖四十万,一片屋瓦几十万,这哪里是修房子,简直是在给历史充值,但这话其实也没错,文物保护不是赚钱游戏,而是代代人必须承担的责任,正因为这份责任沉重,才需要更多资金支撑,否则,不修也罢,等哪天太和殿塌了,再花百亿重建,那才是真正的浪费。 信息来源:澎湃新闻——故宫,你这么“缺钱”?