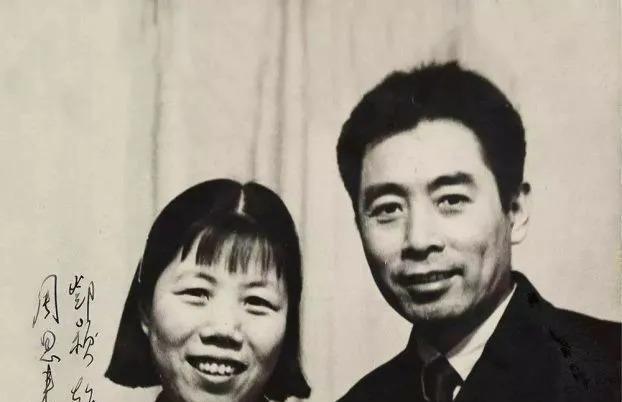

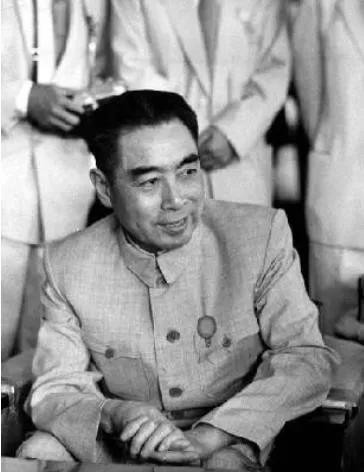

1992年7月,邓颖超因病离世。谁知,邓颖超留下的最后一句话竟是“李鹏”二字,这背后的故事让人动容… 邓颖超1904年2月4日出生于广西南宁,早年随母迁居天津。她9岁入读小学,1913年夏考入天津直隶第一女子师范学校附属小学。求学期间,她积极参与学生运动,1919年五四运动爆发时,她与同学组织觉悟社,推动妇女解放。1920年,她加入中国社会主义青年团,后转为中国共产党党员。1925年8月,她在广州与周恩来结婚,两人共同从事革命工作。她负责组织妇女参加罢工和游行,并在地下党中传递情报。1932年,她到上海中央局妇女部工作,面对白色恐怖,她化装潜行,联络女工开展斗争。新中国成立后,她担任全国妇联副主席,推动妇女权益立法,并在政协任职。她一生无子女,却关爱众多革命后代,提供教育和生活援助。 李鹏1928年10月20日生于上海,原名李远芃。他的父亲李硕勋是早期共产党人,担任过江苏省委军委书记,1931年在海南被捕牺牲。那时李鹏仅3岁,由母亲赵君陶抚养。赵君陶继续从事地下工作,将李鹏寄养在外婆家。李鹏从小接受革命教育,1938年随母到成都,入读小学。1939年下半年,他转到重庆育才学校社会科学组学习。1941年3月,他抵达延安,进入自然科学院补习班,接受科学文化教育。1945年11月,他加入中国共产党。1948年,他留学苏联莫斯科动力学院,专攻水力发电。1954年回国后,他进入电力工业部,从基层技术员做起,参与多个水电站建设。 周恩来作为国家领导人,对烈士子女格外关注。他亲自安排李鹏的教育,并提供生活支持。李鹏视周恩来和邓颖超为长辈,受他们影响坚定革命信念。两人对李鹏如此,对其他后代也一样,体现出对革命事业的奉献。周恩来和邓颖超夫妇没有亲生子女,但他们将关爱延伸到许多革命后代身上。李鹏的成长,正是这种关爱的典型例子。他的父亲牺牲早,母亲忙于工作,长辈们的帮助让他在革命环境中稳步前进。 1939年,李鹏在成都读小学。一天夜里,他梦见日本飞机投弹,惊醒中从床上跌落,头部撞击硬地,鲜血流出。家人用纱布缠绕伤口,他头上裹着绷带。听到家中来客,他从学校跑回。客厅里人影晃动,有的坐椅上交谈,有的站立倾听。一位中年妇女正发言,她穿着简朴布衫,声音清晰有力。李鹏认出邓颖超,停在门口。她转头看见,立即走近,张开手臂抱住他,手掌轻抚后背,问起头上伤势。李鹏低头讲述梦中情形。她摇头叹息日本人残暴,拉他坐下,仔细查看伤口,用手指轻轻触碰边缘。 邓颖超此次来成都开会,顺便与李鹏三姨赵世兰商议,带他去重庆疗伤。因抗日忙碌,赵君陶无法陪伴。几天后,李鹏收拾衣物,跟邓颖超乘车出发。车子在土路颠簸,她让他靠肩,用手帕拭汗,一路讲述抗日事迹。抵达重庆,周公馆院落简陋,竹林环绕,泥土气息弥漫。她安排他住小屋,床上铺整洁被单。每日早起,她检查伤口,亲自请医生。医生用棉签清理时,她握住李鹏手。还端来热粥和菜肴,督促进食。几天后,赵君陶前来,走进屋见儿子,她上前拥抱,久久不离。邓颖超在一旁点头说需休息。 不久,李鹏见到周恩来。他走进院子,步伐稳健,第一眼见李鹏弯腰,便上前拍肩,嘱咐挺胸保持健康。李鹏立即站直。周恩来问学习,鼓励为国努力。在周公馆,李鹏感受到关爱,这强化他的信念。周恩来和邓颖超对其他子女也如此,提供指导。李鹏在回忆中强调,这种关系是老同志与烈士后代之间的情谊,不是正式养子身份。但这份关爱,让他终身受益,并在工作中传承下去。 1992年7月,邓颖超肺炎住院。7月10日晚,北京医院病房灯影昏暗,仪器低鸣。她躺床上,呼吸微弱。李鹏与朱琳进门,轻步走近。李鹏俯视床边。秘书赵炜贴耳报告。她身体微动,张嘴,用力发出沙哑声音:“李鹏”。病房静默,李鹏握手。这是她最后话语。这两个字,承载了多年关切。李鹏不是她亲生,却如子女般被牵挂。邓颖超一生关爱后代,这最后呼唤,体现了她对李鹏成长的肯定。 邓颖超1992年7月11日上午在北京逝世,享年88岁。逝世后,按照她与周恩来生前约定,不保留骨灰。家属召集讨论,她秘书执行遗愿。骨灰装入盒中,由飞机运至渤海湾上空。飞机盘旋,海面波涛起伏,机组人员打开舱门,将骨灰缓缓撒下,与海水融合。这与周恩来骨灰撒入同一海域,象征他们对大地的归还。她的遗嘱强调党员身份,并捐献角膜用于医疗。全国举行追悼活动,各界人士悼念她对妇女事业的贡献。