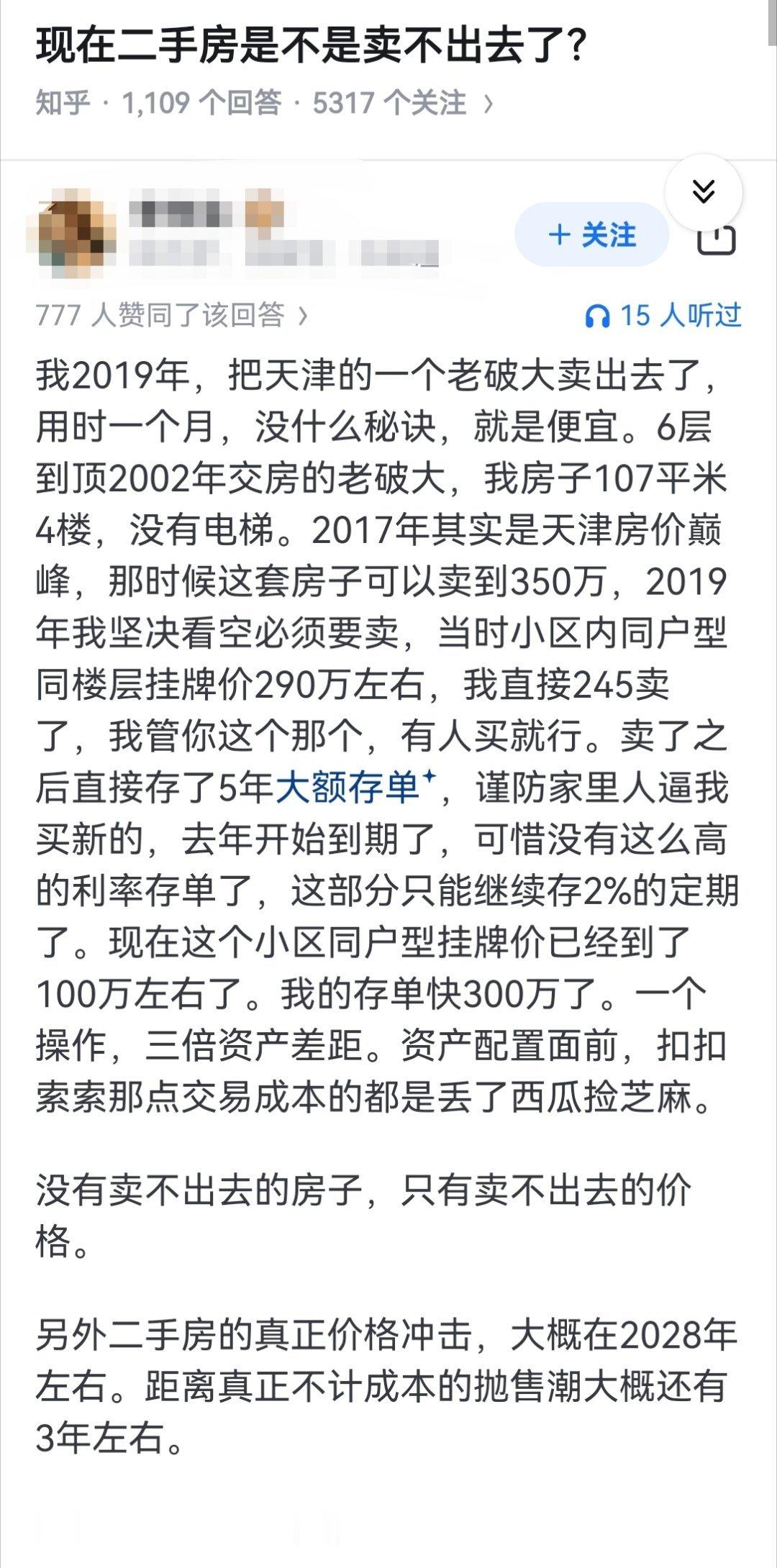

毛大庆真敢说:2018年以后建的房子不建议买。 前万科集团副总裁毛大庆在谈及楼市时,一句“2018年以后建的房子不建议买”直接戳中了购房者的痛点。 这位深耕房地产行业二十余年的资深人士,其观点并非随口说说。 从天津滨海新区2024年第四季度房屋质量投诉通报来看,当地渗漏问题投诉占比近四成,墙体开裂、管道故障等问题也多集中在2018年后建成的楼盘,这些数据恰好印证了毛大庆的判断并非空穴来风。 毛大庆对不同时期房屋质量的评价,藏着房地产行业发展的关键转折。 他曾提到,2013至2016年是行业的“质量红利期”,那时候房企比拼的是建筑品质,施工环节会严格把控材料标准,甚至不少项目会主动公开建材样品和施工工艺,生怕在质量竞争中落后。 但2018年之后,行业风向彻底变了,“高周转、高杠杆”成了主流模式,房企为了快速回笼资金,把“拿地三个月开盘、半年回款”当成考核目标,这种近乎极端的效率要求,直接挤压了质量管控的空间。 熟悉施工流程的人都知道,建筑本身有固定的“生长周期”,比如混凝土养护需要足够时间,管道接口密封也得细致操作,但在高周转压力下,这些必要环节常被压缩。 部分项目为了赶工期,混凝土没到养护期就拆模,管道接口简单处理就填埋,后续出现渗漏、开裂等问题也就成了必然。 深圳瑞捷2023年的行业报告里提到,2018年后交付项目中,渗漏、墙面空鼓等投诉量比之前多了三成多,精装修“货不对板”的情况也占了近四分之一,这些数据背后,正是高周转模式下质量管控的缺失。 资金链紧张则让质量问题雪上加霜。2025年房企到期债务规模不小,叠加销售端回款放缓,不少房企开始从施工环节“抠成本”。 这种压力像多米诺骨牌一样层层传导:房企要求开发商降低建设成本,开发商就压着建筑商垫资施工,建筑商为了不亏本,只能在材料上做文章,如用标号更低的水泥,或者缩减管道保温层厚度。 这种链条上的恶性循环,最终让购房者买到的房子成了“缩水品”。 不过毛大庆的提醒,还藏着一个容易被忽视的角度:2018年后的房子不仅质量存忧,还可能面临转手难题。这些年人口结构变化明显,00后群体比90后少了几千万,未来住房需求会逐渐收缩。 从市场反馈来看,部分城市2018年后建成的二手房,挂牌几个月没动静的情况很常见,反而2016年前的房子因为质量口碑好,在同等地段下更受买家青睐。 有中介提到,同一片区里,2015年的小区二手房单价能比2019年的小区高5%到8%,“老房子质量靠谱”成了不少买家的首要考量。 值得注意的是,行业正在慢慢调整方向。2024年现房销售占比已经超过两成,比2020年翻了一倍还多。现房销售最大的好处就是“所见即所得”,购房者能直接看到房子的实际质量,比如墙面平不平整、管道有没有渗水痕迹,不用再对着图纸“赌未来”。 不少现房项目的销售也反馈,现在客户看房时都会仔细检查细节,有的还会带上验房工具,这种“倒逼”其实让开发商不敢再轻视质量。 毛大庆后来补充的观点也很关键:不是所有2018年后的房子都不能买,核心地段的优质项目依然有价值。比如一线城市地铁口的次新房,租金回报率能超过3.5%,只要质量过硬,保值能力还是很强的。 这说明问题的关键不是“2018年”这个时间点,而是房子建设时开发商是否把质量放在了第一位。 现在购房者也越来越精明,不少人会主动收集楼盘的质量信息,比如查看项目的施工日志、材料验收记录,收房时更是会逐间检查。 有的业主还会自发组建交流群,分享验房经验、汇总不同楼盘的问题,这种信息共享让更多人避开了质量“雷区”。 其实对普通购房者来说,掌握一些简单的验房技巧也很有用,比如用小锤轻敲墙面检查空鼓,查看管道接口处有没有水渍,这些小方法能帮着发现不少常见问题。 当然把2018年当成绝对的“质量分水岭”也不够客观。2023年后,随着监管加强和现房销售增多,新建成房子的质量已经有了改善。 比如某一线城市2022年竣工的小区,业主反馈的质量问题比2019年的小区少了近一半。这说明只要行业回归理性,把“建好书”当成目标,还是能造出靠谱的房子的。 房地产行业从“求快”到“求好”的转变需要时间,毛大庆的直言不讳,更像是给购房者和行业提了个醒。 对普通人来说,买房是一辈子的大事,多花点时间了解楼盘质量、掌握验房技巧,才能让辛苦攒下的钱花得踏实。毕竟,房子最终是用来住的,住得安心比什么都重要。