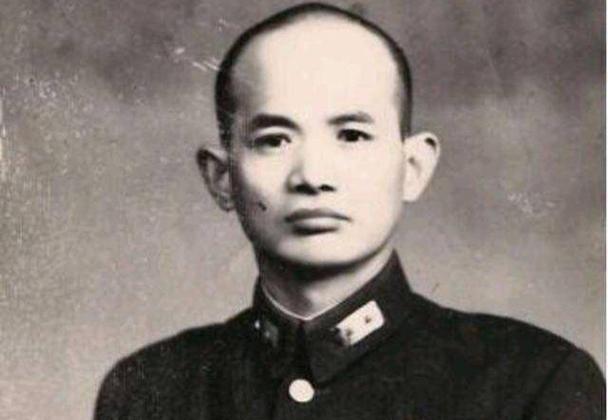

1961年,邱行湘已经54岁了,原74军军长邱维达见他还是单身,就说:“有个30多岁的女工,人不错,会做红烧肉,要不试着相处看看?” 1961年,邱行湘54岁。这个年纪,搁现在,好多人孩子都快结婚了。可他呢,刚从功德林战犯管理所出来没两年,特赦身份,一个人,在北京过着。 当年,邱行湘可是响当当的一号人物。青年时期就是“文武全才”,黄埔五期毕业,一路从排长干到军长,最后是青年军206师中将师长。 蒋介石的爱将,前途无量。可历史一转向,他成了战犯。1948年在洛阳被俘,人生从云端跌进了尘埃。 和他情况差不多的,还有邱维达。这位老兄更厉害,当过国民党“王牌中的王牌”——整编74师的最后一任军长,孟良崮之后重建的那个。俩人都曾是风云人物,现在呢?都成了政协的文史专员,每天的工作就是写写回忆录,整理整理旧闻。 那感觉,就像一匹跑惯了沙场的战马,突然被圈在院子里,只能天天琢磨怎么把草料嚼得更细。失落是肯定的。 邱维达比邱行湘早一年特赦,看着老朋友孤家寡人一个,心里不是滋味。邱行湘的原配夫人在他被俘后,登报离了婚,这在当时太正常了,谁也不知道他还有没有明天。现在出来了,人自由了,心里的空,谁来填? 于是就有了开头那一幕。邱维达找到了邱行湘,没说别的,就提了两件事:一个30多岁的女工,会做红烧肉。 为啥不说女方长相、学历、家庭背景?偏偏提“红烧肉”? 对于邱行湘这样的人,他前半生什么没见过?金钱、权势、名媛,都经历过。但那都是过眼云烟。在功德林那十来年,他每天面对的是什么?是改造,是反思,是看不到头的日子。他最缺的,不是荣华富贵,而是一个“家”的味儿。 红烧肉,就是“家”最具体、最温暖的符号。 它代表着热气腾腾的安稳日子,代表着有人为你洗手作羹汤的踏实。这比任何花哨的条件都更能戳中一个饱经沧桑的男人的心。 说白了,邱维达在告诉他:“老兄,别想那些虚的了,踏踏实实过日子吧。” 这个女工叫黄以范,在北京一家印刷厂工作,比邱行湘小了将近20岁。两人见面,邱行湘也是个实在人,没藏着掖着。他把自己那点事儿全撂了底:“我是特赦战犯,刚摘了帽子;一个月工资60块钱;我这前半生,都在打仗和改造里过去了,没什么能给你的。” 没想到,黄以范听完,反而觉得眼前这个男人,活得真实,靠得住。她没嫌弃他的身份,也没计较他的年龄,就这么认准了他。 没多久,两人就结婚了。没有盛大的婚礼,就是简简单单地在一起,组成了一个家。婚后,邱行湘才知道,黄以范的红烧肉,做得确实地道。每当那盘色泽红亮、香气扑鼻的红烧肉端上桌,邱行湘那张在战场和监狱里被磨砺得没什么表情的脸,总会柔和下来。 那一口软糯香甜,吃下去的,哪里是肉,分明是过去几十年从未有过的安宁和踏实。 咱们现在这个时代,什么都快,什么都多,但人心里的那份“不踏实”,好像也越来越多了。我们天天在网上刷着各种成功学,看着别人晒出的完美生活,焦虑得不行。我们追求的东西越来越复杂,房子要大的,车子要好的,伴侣要有“价值”的。好像都忘了,生活最根本的支撑,可能就是一些很朴素的东西。 就像那盘红烧肉。 回头看邱行湘的故事,就特别有感触。他的人生,是被强行按下了“暂停键”和“重启键”。从一个追求“建功立业”的将军,变成一个只想吃口安稳饭的普通丈夫。这个转变,在当时是被迫的,但从人生的维度看,他未尝没有因此获得一种“大智慧”。 他明白了,人这一辈子,撕掉所有标签之后,剩下的那个“人”,才是最重要的。 你是将军还是囚犯,是英雄还是罪人,这些都会被写进历史。但只有你和你爱的人,坐在桌前,吃着一顿热饭,那份温暖,才完全属于你自己。 邱维达作为那个“牵线人”,也同样理解这一点。他们那代人,从血雨腥风里走出来,对和平、对家庭的渴望,比我们任何一代都强烈。所以他提亲的时候,才会直击要害,说出“红烧肉”这个最接地气的“密码”。 他们的结合,像极了那个年代的缩影。宏大的历史叙事,最终都会落回到一个个具体的人,一桩桩具体的婚姻,一盘盘具体的饭菜上。 邱行湘后来活到了80多岁,安详离世。他和黄以范的婚姻,平淡却也坚固。他晚年写了不少回忆录,为历史研究留下了宝贵的资料。