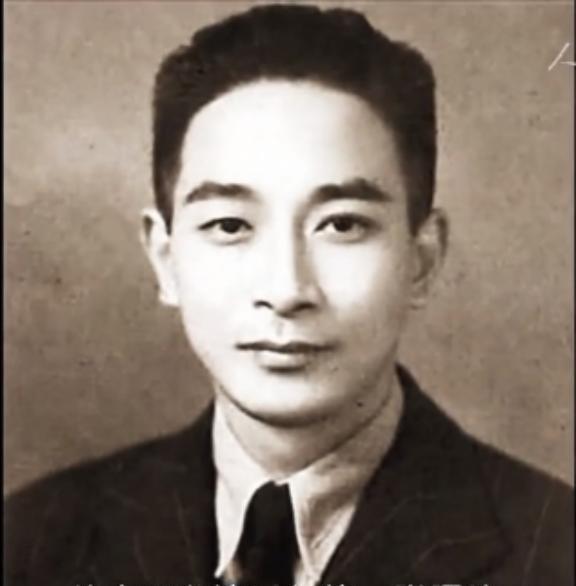

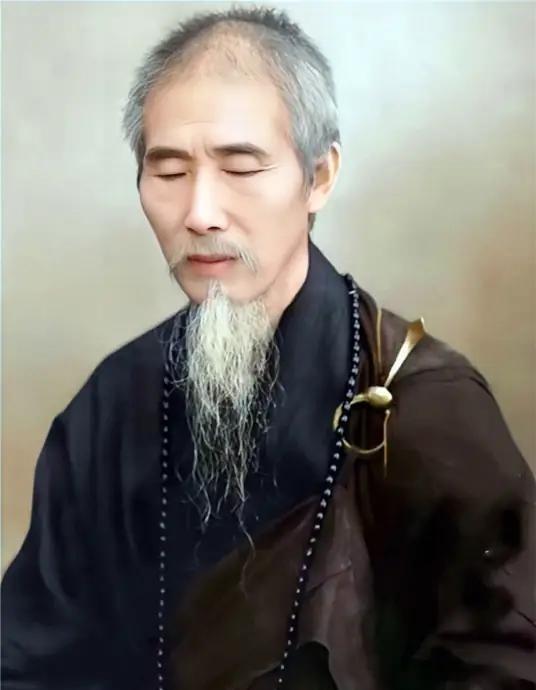

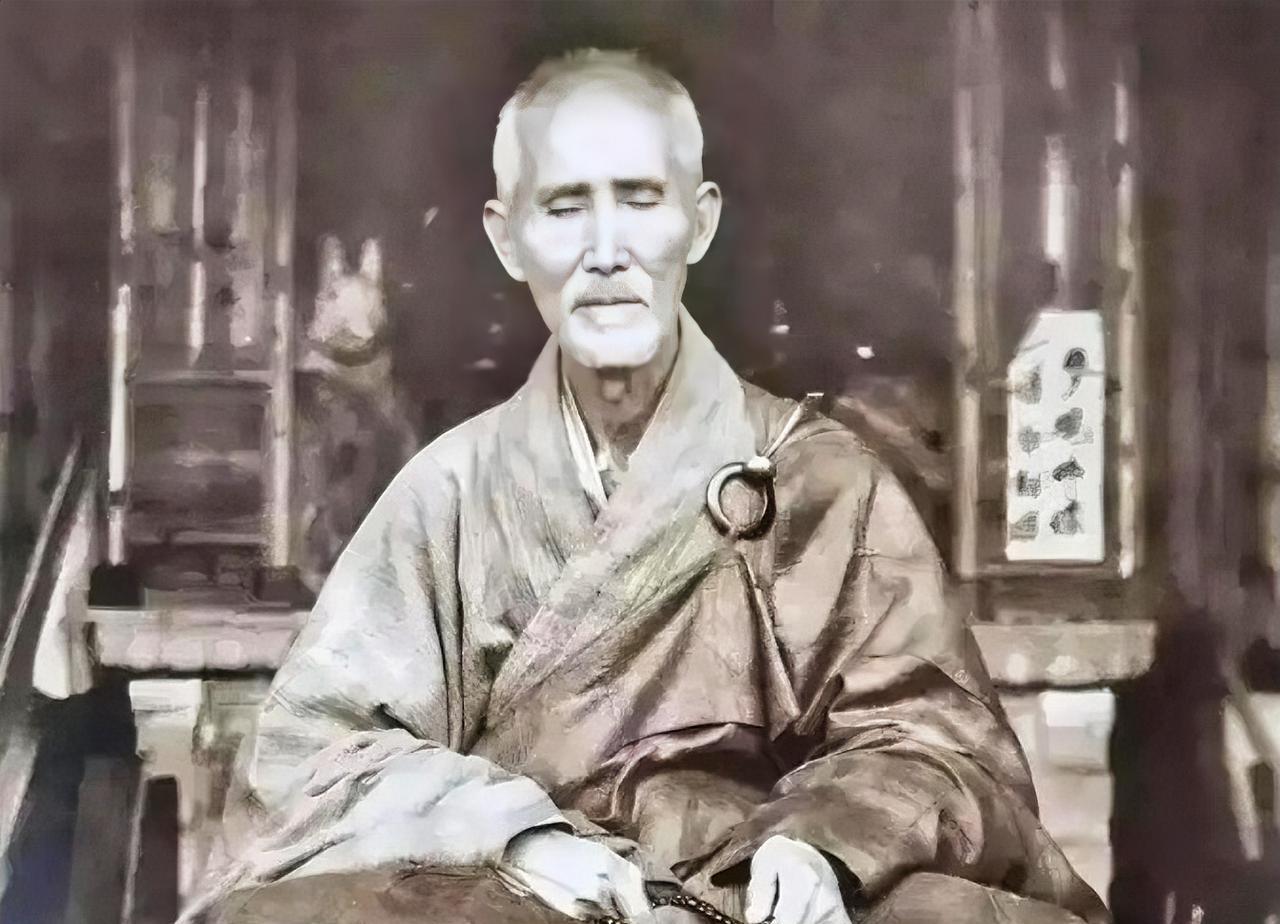

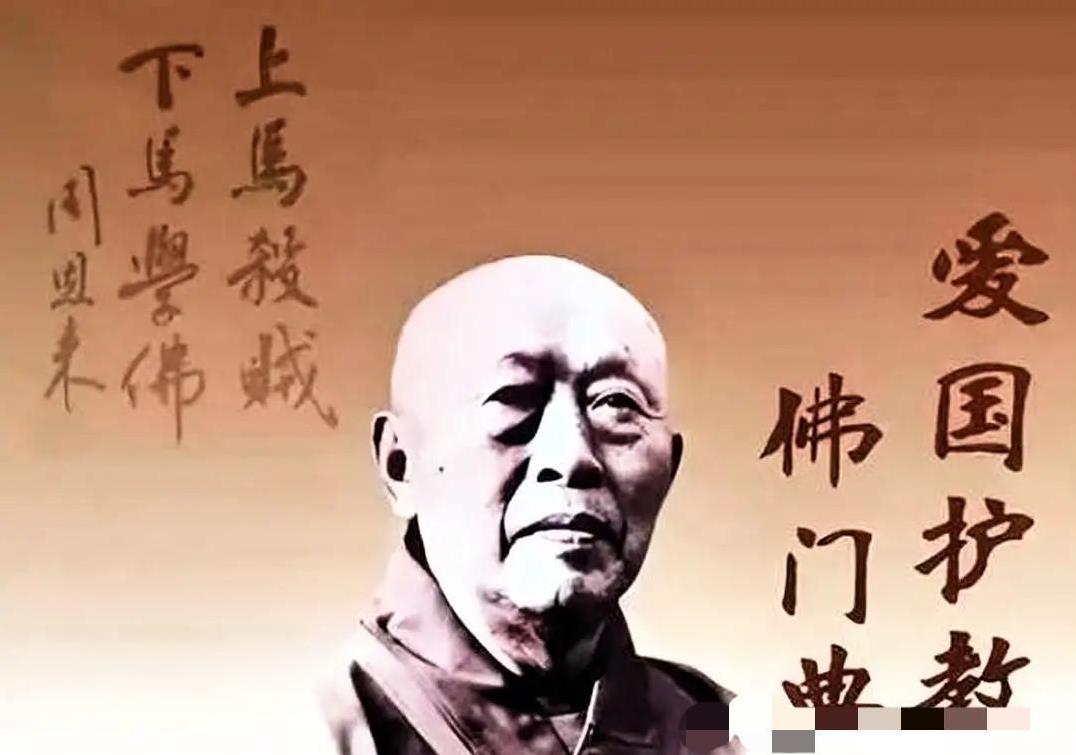

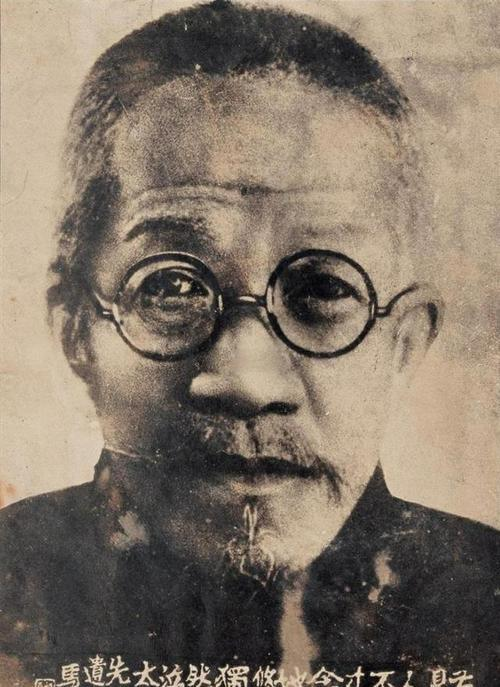

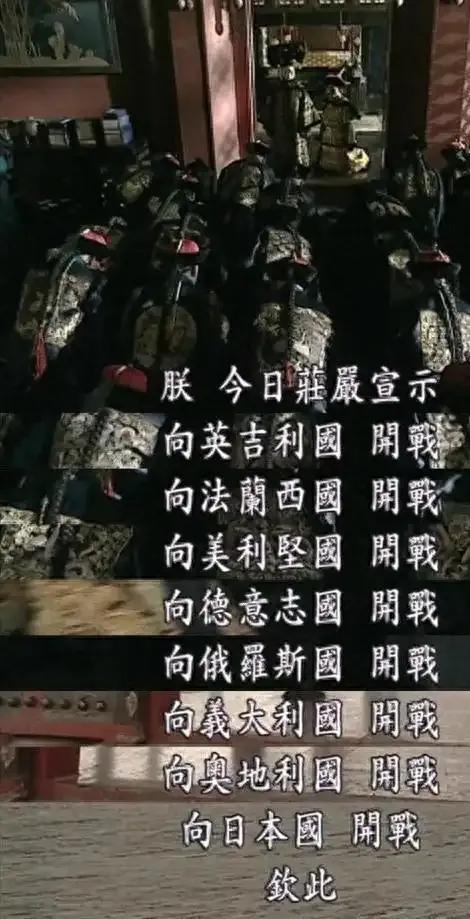

1943年,103岁的虚云老和尚和20多岁的南怀瑾 一起暗夜走山路。南怀瑾想扶虚云一下,虚云拒绝了,并回头说了一句意味深长的话,他说:“前路暗淡,你我各走各的路,不必相扶,我也就应劫而来,我们都是来到人间还账的。” 虚云和尚1840年出生在福建泉州,俗姓萧,早年丧母,由庶母抚养。十一岁时,他随父亲回到湖南湘乡。十九岁出家于福州鼓山涌泉寺,法名古岩,又名演彻,字德清。他一生行走江湖,复兴禅寺,比如广东南华寺和江西云居山真如寺。在清末和民国时期,他经历各种乱局,坚持修行。从普陀山三步一拜去五台山,途中冻僵,得乞丐文吉救护,后来传为文殊菩萨化身。这段路他跪拜前行,双手膝盖都磨损严重,身体吃尽苦头。他被视为曹洞宗四十七代、临济宗四十三代、云门宗十二代传人,一辈子守护佛门。 南怀瑾1918年出生在浙江乐清,谱名常泰。他上过杭州浙江省国术馆国术训练员专修班,还进中央军校政治研究班。二十多岁开始跟袁焕仙学佛,以居士身份活动。他游历各地,寻访高僧,闭关读佛书,融汇儒释道。还学医、卜算、天文、拳术和剑道。抗战时投笔从戎,在军校教书,后来辞职专注文化。1942年代表四川佛教会去重庆参加法会,就这样遇上虚云和尚。两人一个出家高僧,一个在家居士,背景不同却有交集。 1942年抗战最苦的时候,国民政府主席林森等人请虚云和尚去重庆办护国息灾大悲法会。虚云从战区过来,12月9日在重庆慈云寺开坛。法会请来很多高僧和政要,蒋介石、林森、戴季陶还设宴招待。二十六岁的南怀瑾跟袁焕仙一起去,表现得很恭敬。一个深夜,南怀瑾陪虚云和尚走江边小径。四下黑乎乎的,江水撞击出低沉声音,浪花带起水雾和泥土味。寒风刮过来,树枝晃动出细碎声响。地上石头尖锐,泥巴湿滑,每步都要踩稳。虚云穿旧僧袍,补丁多,双手拿杖,脚步慢但稳。 南怀瑾走在后头,看老人身影晃动,就快步上前,右手伸去握虚云右臂,说黑得危险,要扶。虚云身子一转,手臂滑出,没停步。月光照在他脸上皱纹,眼里光平静。他转头看黑江面,低声说不必扶。南怀瑾手悬空,没收,虚云往前走,又说前路暗淡,你我各走各的。顿一下,加说我也是应劫而来还账的。南怀瑾站住,江水声围着,他放手,但眼盯虚云背影,看每步,直到慈云寺门前分开休息。 法会后,虚云回禅寺主持事务,继续禅修。1953年他114岁,任中国佛教协会名誉会长。1959年在江西云居山真如寺召弟子开示,说持戒念佛参禅要一门深入。目光扫弟子,吟辞世偈:众生无尽愿无尽,水月光中又一场。农历九月十二日在寺茅棚圆寂,活了120岁。弟子荼毗,得数百舍利子,分放江西、云南、香港舍利塔。 南怀瑾没出家,以居士讲儒释道,办机构传文化。2010年在太湖边回忆江边事,说自己也是应劫而来,发愿而来。一生推东西思想融合。2007年虚云侍者净慧长老访他,赋诗:三教经纶别有天,和光同俗祖师禅。净慧带诗稿去太湖大学堂,两人见面谈虚云全集编纂。净慧呈诗,南怀瑾看后点头。两人路不同,虚云守道场,南怀瑾在尘世传文化。那话成他们起点。 虚云和尚一生九磨十难,坐阅五帝四朝,受尽世事无常。他从出家到圆寂,守护禅宗道场,经历云门事变被打,五窍流血,肋骨断,但禅定中不计苦乐。南怀瑾从军校到文化传播,融三教,影响后人。两人重庆相遇,那句还账的话,点出人生如债,各有担当。虚云应劫而来,历经磨难还愿,南怀瑾发愿而来,在俗世续灯。禅宗机锋就这样传下,不需扶手,各走路。