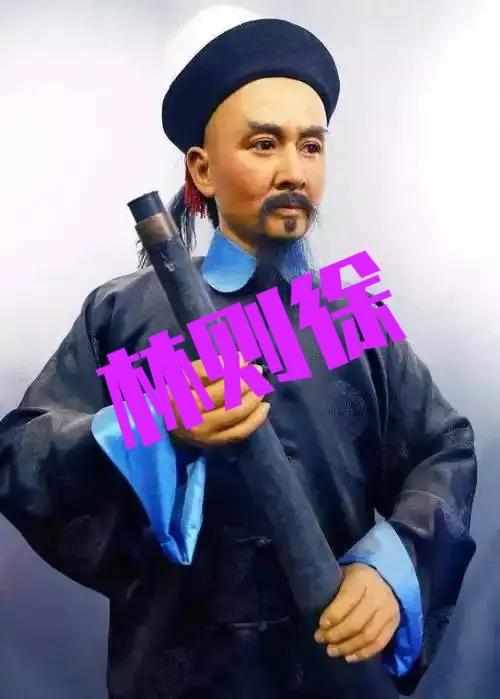

[中国赞]1844年,道光帝朱笔一挥,将民族英雄林则徐“发配”新疆伊犁。刑部官员们却对着诏书直挠头,这哪是流放犯人的操作? (信源:传记中国——林则徐的悲壮结局:虎门销烟之后,他经历了什么?) 从虎门销烟的民族英雄,到被革职查办的“祸首”,林则徐的命运在鸦片战争的炮火中急转直下。一道将他发往万里之外伊犁的圣旨,似乎为他的政治生涯画上了句点。 然而,这并非故事的终章。剥开“贬谪”的表层,可以发现这道旨意背后隐藏着复杂的考量,它既是为应对危局而采取的公开措施,也是一次深思熟虑的人才储备安排。 虎门销身激怒了英国,鸦片商人要求交出林则徐,英国议会更以此为借口准备开战。随着1840年6月英国舰队入侵,战局迅速恶化。清廷急需为失败的战局降温,道光皇帝通过“严惩”始作俑者林则徐,向英国释放了寻求缓和的信号,试图以此消除对方的战争借口。 在国内,这一举动同样是必要的。当英军兵临城下,而朝廷内部急需一个替罪羊。于是他们就选中了林则徐来当这个替罪羊。将他定罪,可以安抚国内环境。京城舆论也因此分裂,有人惋惜,更有人庆贺,高呼“虎门之祸,终得清算!” 面对军事溃败,道光皇帝需展示控制力。他罢免一位功勋大臣,平息了朝堂纷争,作出“纠错”姿态。一道“革职查办,发往伊犁效力赎罪”的圣旨,暂时维系了皇权。林则徐无奈从民族英雄沦为平息内外风暴的替罪羊。 然而,公开惩罚表象下,一场“战略外派”悄然进行。道光皇帝与地方大员联动,为林则徐安排了特殊“贬谪”之路。他未被催促行程,反而接到皇帝异常指令,先被派去河南查勘水患,后又因西安气候寒凉准其暂停一月休整,这更像考察而非惩罚。 沿途的待遇更是超乎规格。驿站为他提供的供应“丰厚过常”,远超罪臣标准。甚至沿途的当地官员更是夹道相迎,半点看不出是被发配,明显就是一次特殊的外放。 抵达伊犁后,这种特殊对待达到了顶峰。当地的最高首领更是亲自相迎。林则徐在伊犁的生活条件优渥,住的是有地暖的房子,睡的是热炕,接风酒一连喝了三天。这显然不是一个“戴罪之身”应有的待遇。 而后更是有人上奏,说林则徐在伊犁不像是罪臣,反而权力过大。而皇帝看后也只是表明自己知道了,而没有做出任何的惩罚。而这也让林则徐在伊犁发挥作用打开了方便之门。他从名义上的“罪臣”,无缝切换为拥有实权的顾问。 林则徐在流放地的特权并未中断。他的俸禄待遇等全都不变。他可以和魏源等人通信,为《海国图志》的编修提供素材。更令人惊异的是,军机处允许他的家书享受“优先处理”的待遇,这本是高级官员才有的特权。种种迹象表明,他从未真正离开权力体系的视野。 在新疆六年,林则徐化个人政治失意为国家资产,将内地经验用于边疆。他将自己学到的知识交给当地百姓。不仅开渠耕地,还改进耕种方法。在他的带领下成功解决了困扰边疆已久的粮食问题。 他未因“谪臣”身份懈怠,他亲自勘探地形,绘制边防图。他详细记录俄罗斯使团动向,以敏锐洞察力写下“终为中国之患者,其俄罗斯乎”的著名预言。其工作从具体民生政务上升到国家长远战略层面。 这份留给未来的蓝图,在他身后发挥了巨大作用。多年以后,左宗棠在奏请西征、收复新疆时,林则徐当年绘制的地图与屯田报告,成为了他最有力的依据。一个曾被视为“祸首”的人,其在流放期间的成果,最终帮助国家重塑了西部疆域。 林则徐的伊犁之行是君臣心照不宣的安排。道光帝不敢公开保全他,又不舍放弃这位“知西方”的实干之才,便以贬谪令将他移出风暴中心,安置边疆以待时机。林则徐心领神会,秉持“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的信念,把流放地变为实现经世抱负的新舞台。 这次特殊的贬谪,超越了个人悲剧的简单定义,它揭示了在帝国黄昏的复杂局面中,一次看似退场的处置,如何能为国家的未来,悄然埋下扭转乾坤的伏笔。