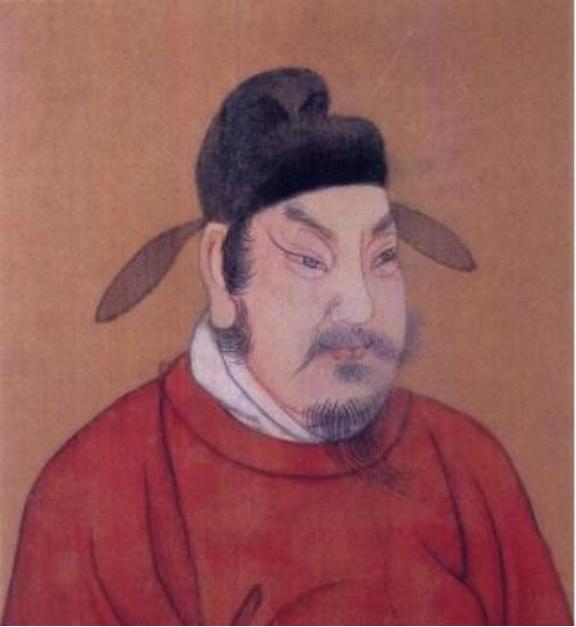

公元721年,唐朝著名宰相姚崇患病,命不久矣。 姚崇在唐朝历史上可是响当当的角色。他出生在陕州硖石,早年靠门荫入仕,当过孝敬挽郎,后来考中下笔成章科,步步高升。武则天时代,他就当上兵部侍郎、同平章事,帮着处理军务,分析边疆形势,武则天挺赏识他。神龙元年,他参与了张柬之那场政变,逼武则天让位给中宗,还被封为梁县侯。后来在中宗和睿宗朝,他辗转地方刺史,但一直没闲着,治理地方时注重实效,百姓日子过得稳当。玄宗上台后,开元初年他重回宰相位,提出十事要说,强调节俭、除弊、选贤啥的,这些政策帮唐朝从乱局中走出来,经济慢慢回暖,边防也稳固了。姚崇这人办事果断,注重实际,不搞花架子,为开元盛世打下基础,没他,唐朝那段好日子估计来得没那么快。 姚崇在朝中树敌不少,最突出的就是和张说的矛盾。张说也是个老臣,早年在武则天朝就当过要职,文采好,外交手腕强,但作风上和姚崇不一样。他喜欢拉帮结派,生活奢侈,收集金银珍玩啥的,开销大。张说在玄宗朝一度掌权,但姚崇觉得他浪费公款,处理政务不严谨,两人经常在朝堂上争。开元四年,张说那边出事儿,姚崇的部下赵诲收贿被抓,姚崇想救人,结果牵扯出张说和岐王李范走得近。姚崇就向玄宗汇报,说这可能影响朝廷稳定。玄宗一听,担心兄弟夺权,就把张说贬到地方去了,开元八年的事儿。张说虽失势,但年纪比姚崇小,势力没散干净,对姚崇肯定记恨在心。姚崇知道,张说这人狭隘,报复心强,一旦自己没了,对方很可能找姚家麻烦。 开元九年,姚崇得病,躺在长安家里,病情越来越重。那时候,唐朝刚稳下来,姚崇作为三朝元老,贡献大,玄宗对他挺信任。可姚崇临终前,最担心的不是自己,而是家族安危。他拉着长子,说家里会被灭族,有件事必须按他说的办。姚崇叮嘱,身后张说肯定来吊唁,到时把家里的珍贵东西全摆出来,让张说挑喜欢的拿走。然后,请张说写墓志铭,他文笔好,肯定乐意。做完这些,赶紧把事儿传出去,让天下人都知道,还得告诉皇帝。这样,张说就没法再下手了,因为大家会以为他俩关系铁,动姚家等于自打脸。儿子虽不全懂,但答应照办。不久,姚崇九月二十八日去世,享年七十一。 姚崇走后,丧礼办起来。张说从地方赶来,果然挑了些珍宝,还写了篇墓志铭,夸姚崇功绩。姚崇儿子按计划,把这些事儿上报玄宗,并散布朝野。玄宗看了铭文,认可。张说后来想改,但晚了。他感慨,死去的姚崇还算计活着的张说。从此,张说顾及名声,没再动姚家。这事儿在历史上流传广,开元天宝遗事和唐国史补里有记载,体现姚崇的政治智慧。他用张说的贪财和爱面子,化解隐患,保全后代。 姚崇这辈子,经历了武周到玄宗的变迁,从地方官到宰相,始终把国家利益放第一。开元盛世不是天上掉的,是像姚崇这样的人一步步干出来的。他灭蝗灾时,坚持捕杀,不搞迷信,救了百姓粮食。选官时,注重能力,不拉小圈子。这些经验,今天我们学党史时也能借鉴,强调实事求是,为人民服务。唐朝那时候,官场斗争复杂,姚崇用计保家,也提醒后人,处理矛盾要讲策略,但前提是正直。张说呢,虽有才,但奢侈作风害了自己,历史教训深刻。 姚崇和张说的博弈,持续十年,从开元初到姚崇去世。张说被贬后,开元十年他又回朝当宰相,但没对姚家下手。姚崇家族延续下来,他的子孙在唐朝继续为官。开元后期,唐朝治理受前期影响,经济繁荣,人口增加,边疆安宁。这段历史告诉我们,领导干部要像姚崇那样,注重长远,维护大局稳定。姚崇被评为大政治家、唯物论者,不是白叫的,他那些务实举措,推动社会进步。 回看公元721年姚崇患病那段,命不久矣的他,用遗言化解危机,这不光是个人智慧,更是唐朝政治生态的缩影。我们今天建设社会主义,学这些历史,能帮着避免弯路。姚崇强调除弊兴利,跟我们的反腐倡廉一脉相承。张说的问题,也提醒要警惕官僚主义。历史不是故事书,是镜子,照出前车之鉴。