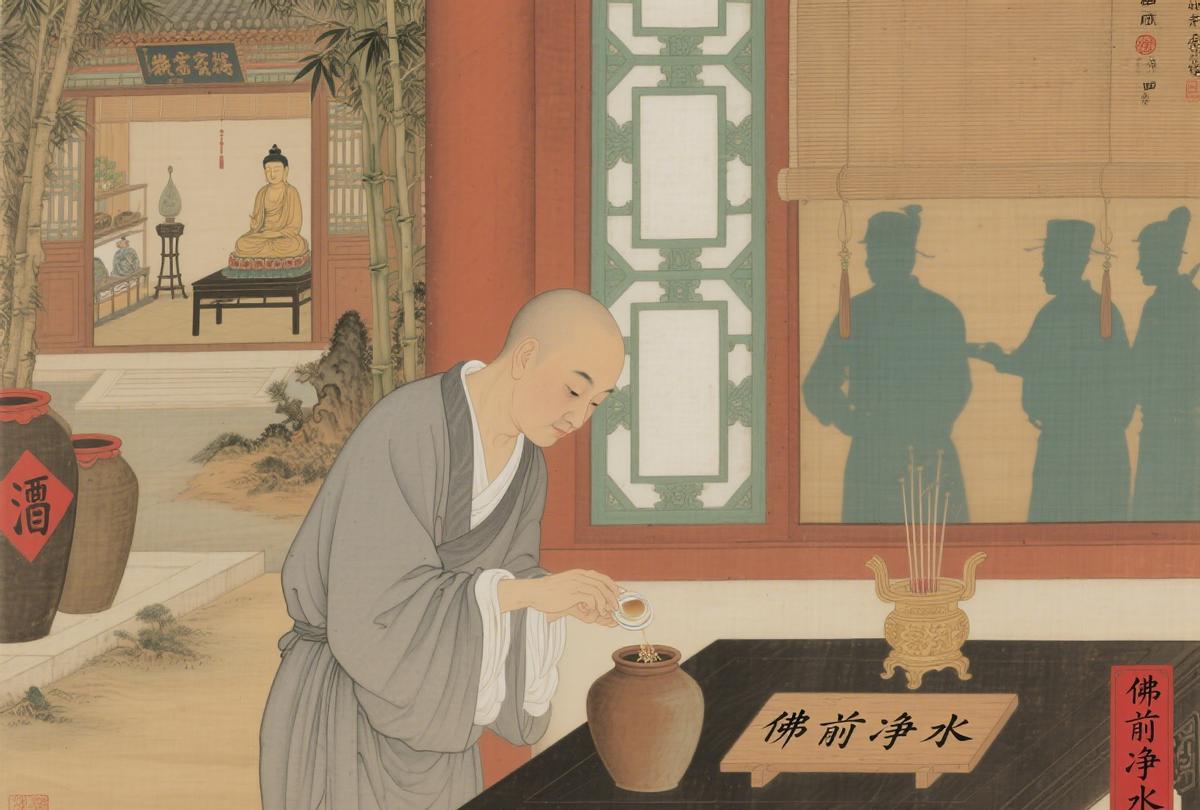

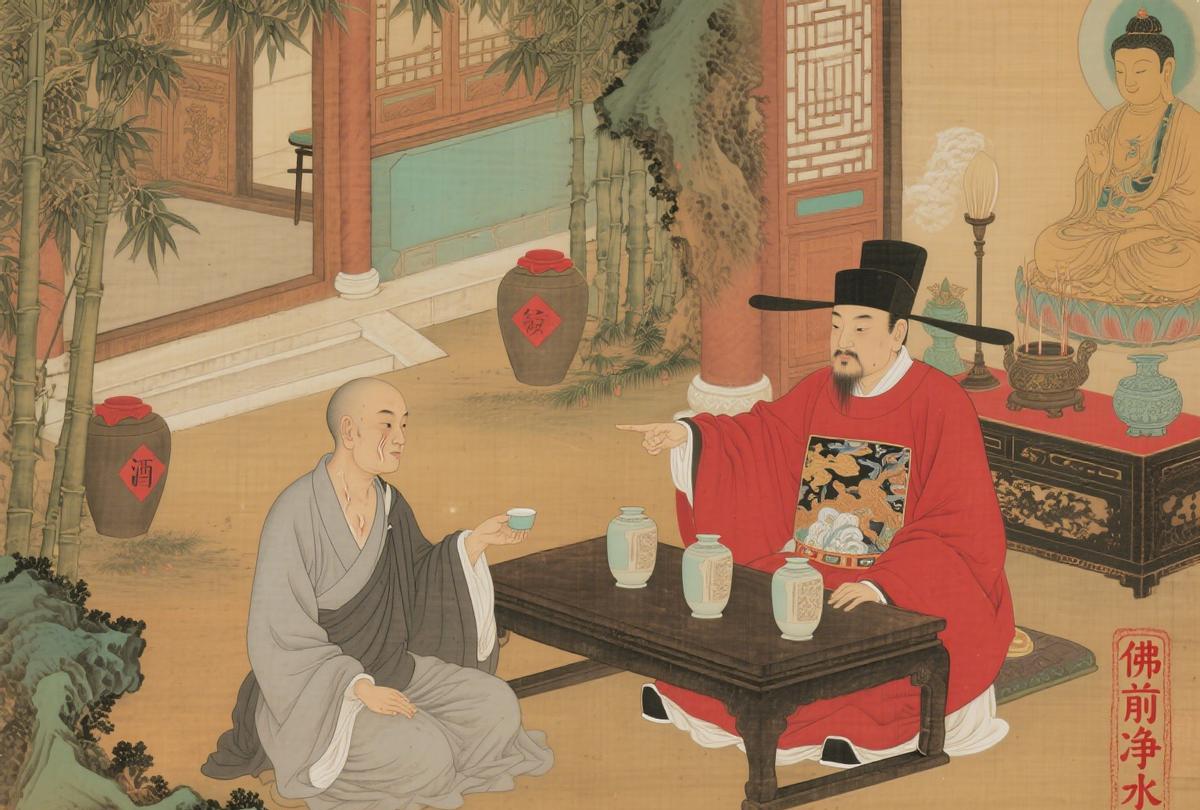

和尚酿酒被抓:说 “这是佛前净水”,官府让他喝三坛,醉倒在佛像前 盛唐的寺庙奇闻,藏在飘着酒香的禅房里。唐玄宗开元年间,洛阳白马寺有个慧能和尚偷偷酿酒,被巡检官抓个正着。面对满缸烈酒,他却双手合十狡辩:“这是贫僧酿的佛前净水,能清心明目。” 不信邪的巡检官当场下令:“既是净水,就喝三坛证明!” 结果慧能和尚硬着头皮连干三坛,醉得抱着佛像呼呼大睡,这场 “佛门醉酒” 闹剧,成了洛阳城最搞笑的 “破戒现场”。 这场让菩萨都 “看笑话” 的酿酒事件,藏着和尚的 “口腹之欲”。慧能本是寺里的火头僧,负责打理菜园,却总嫌斋饭寡淡。他见山下村民酿酒时香气扑鼻,便偷偷学了手艺,在禅房后院挖地窖,用糯米、水果偷偷酿酒。为了掩人耳目,他还编造 “佛前净水” 的说法,说这酒是 “供佛专用,能驱邪消灾”,偶尔还偷偷分给相熟的和尚解馋。 要不是一场意外,这秘密或许能藏一辈子。某天寺里翻修大殿,工匠们闻到后院飘出的酒香,顺着味道找到地窖,只见十几个酒坛整齐码放,打开一坛竟香气四溢。工匠们赶紧报官,巡检官带着衙役直奔白马寺,正好撞见慧能在往酒坛里装 “净水”。面对铁证,慧能还在嘴硬:“此乃贫僧秘制的甘露水,专供佛前供奉,绝非凡俗酒水。” 巡检官是个出了名的较真儿人,听了这话乐了:“既是佛前净水,想必喝了无碍?来人,搬三坛到佛像前,让大师当着菩萨的面喝下去,证明清白!” 这话堵得慧能哑口无言,只能硬着头皮答应。全寺和尚和香客都围过来看热闹,只见慧能跪在佛像前,端起酒坛咕咚咕咚往嘴里灌,第一坛下肚面红耳赤,第二坛喝完脚步虚浮,第三坛刚喝一半就 “噗通” 跪倒在地,抱着佛像底座喊:“菩萨饶命,这水太烈了……” 看着醉成一滩烂泥的慧能,围观者笑得前仰后合。巡检官强忍着笑,让人把他扶到禅房休息,临走时说:“等他醒了告诉他,佛前净水不该有这酒味,下次酿酒记得先报备!” 其实唐朝对寺庙酿酒管控不算严格,只是慧能编造 “佛前净水” 的借口太荒唐,才被巡检官故意刁难。 这事很快传遍洛阳,成了街头巷尾的笑谈。有人编了顺口溜:“白马寺里有慧能,不念经来专酿酒,说是净水哄菩萨,喝三坛就醉成狗。” 香客们来寺庙烧香时,都要特意问问 “醉酒和尚醒了没”,连寺里的老方丈都哭笑不得,罚慧能去面壁思过,还把那些酒坛全给封了。 其实唐朝和尚酿酒不算新鲜事。当时不少寺庙都有 “寺酒”,用寺庙的好水好粮酿造,味道醇厚,有的还作为贡品献给朝廷。只是慧能偷偷摸摸酿酒,还编造借口,才闹了笑话。后来他醒酒后,索性向方丈坦白,说自己酿酒是想 “改良斋饭,让僧众吃得开心”。方丈见他态度诚恳,手艺又确实不错,便让他负责寺庙的 “素酒” 酿造,专门供斋宴使用,慧能反倒成了寺里的 “酿酒大师”。 这场 “醉酒闹剧” 还催生了白马寺的特色 ——“佛前素酒”。慧能在原有配方基础上改良,降低酒精度数,加入菊花、枸杞等食材,酿出的酒既有酒香又不伤身,成了香客们喜爱的伴手礼。有人问他:“还敢说这是净水吗?” 慧能笑着合十:“这是菩萨原谅后的甘露,喝了能清心,醉了也无妨。” 这场佛门趣事,成了盛唐包容风气的生动注脚。它让我们看到,千年前的寺庙生活并非只有青灯古佛的清冷,也有这样充满烟火气的笑料。慧能和尚的贪吃与狡辩虽然荒唐,却透着真实的可爱,而官府的 “人性化执法” 和寺庙的包容态度,更让这个故事多了几分温暖。 如今再到白马寺,虽已不见当年的酒坛,却能从老和尚的讲述中感受到那段趣事的余温。或许正如慧能后来所说:“酒本身无对错,关键在人心。心怀虔诚,素酒也能敬菩萨;心有贪念,净水也能变烈酒。” 这场因酒引发的闹剧,最终竟成了一段劝人向善的佛门佳话。 #唐朝寺庙趣事 #历史奇闻 #佛门轶闻 #古代生活