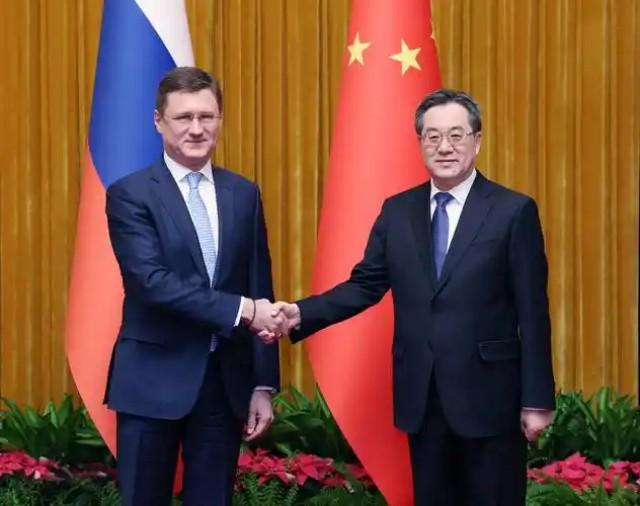

很多人以为,中国一旦崛起,最紧张的是美国。错了。比美国更警惕中国的,不是别人,恰恰是那个“友好邻居”——俄罗斯。 在很多人眼中,中国的崛起就像是敲响了美国霸权的警钟。白宫的眉头一皱,五角大楼的预算就多了一笔。 可要说谁最警惕中国,还真不是一直和中国打“战略博弈”的美国,而是那个一边喊着“背靠背”,一边却总在心里打算盘的俄罗斯。 表面上看,中俄关系确实不错——联合军演、能源合作、联合声明,画面很“兄弟”。 但只要把镜头拉远一点,就会发现这份“战略协作”背后藏着不少复杂情绪。 说白了,美国对中国的紧张更多是因为怕丢了世界老大的位置,而俄罗斯的警惕,则更像是一种结构性的焦虑,怕的是自己悄悄变成“老二的附庸”。 美国担心的是中国挑战它的全球主导地位,不愿接受“现代化不一定非得西方式”的现实。 于是有了贸易战,有了芯片封锁,有了对1600多家中国企业的制裁,还有对华3600亿美元的高额关税。 美国的紧张是写在明面上的,甚至做成了政策,摆上了谈判桌。 但俄罗斯的焦虑不一样,它藏得更深,也更复杂。先从经济上看,中俄贸易额连年增长,2023年达到2400亿美元,2024年预计突破3000亿。 听起来像是好事,但问题在于结构。中国出口的是高附加值的工业制成品,而俄罗斯出口的,几乎清一色是石油、天然气这些资源型产品。 中国汽车在俄罗斯市场的占比超过一半,俄罗斯国内早就有人开始担心,俄罗斯会不会慢慢沦为中国的“资源附庸”。 这种担心并不是空穴来风。在俄罗斯远东,人口只有800多万,却占了全国一半的领土,经济发展迟缓,年轻人流出严重。 而中国的商品、企业、甚至劳动力,正在源源不断地进入这个地区。 加上历史上19世纪那些“不平等条约”的记忆还挂在不少俄罗斯人心头,这种地缘上的不对称正在加深心理上的不安。 中亚更是一个敏感地带。过去这里一直被俄罗斯视为“后院”,但随着中国“一带一路”深入推进,中亚各国修路、建厂、搞能源管道,中国的存在感越来越强。 2025年开建的“中吉乌铁路”,就是一个标志性项目,直接打通中国通向中亚和欧洲的新通道。 在上海合作组织内部,中俄虽然都是重量级,但彼此的默契,也常常夹杂着隐形的较量。 如果只看俄罗斯民意,表面上好像中国是“好朋友”。根据列瓦达中心2025年的民调,64%的俄罗斯人认为中国是“第二友好国家”,仅次于白俄罗斯。 但这并不代表俄罗斯社会对中国没有戒心。2024年还有76%的俄罗斯人视美国为“头号敌人”。 但到2025年,特朗普重新上台、主张结束俄乌冲突后,美国“敌人”的标签被撕掉了不少,只有40%的俄罗斯人还这么认为。 反倒是德国,因为新总理默茨激进的援乌立场,被56%的受访者认为是“最不友好的国家”。 换句话说,对中国的好感,并不等于对中国力量扩张的放心。俄罗斯人心里清楚,历史上中苏友好不到十年就翻脸。 90年代他们一度想靠近西方,结果碰了钉子,这才回头和中国走近。但这并不代表他们就愿意被中国拉着走。 俄罗斯一直想在世界上扮演一个“独立一极”的角色。它不想回到冷战时期的“两极对抗”,更不想变成中国的“老弟”。 这种心理在文化层面上也有表现。俄罗斯人自认为是欧洲文化的一部分,但现实又不得不与亚洲国家打交道,尤其是中国。 这种认知上的夹缝,让他们对中国的崛起既羡慕又警惕。比如中国移民在俄罗斯的影响力问题,每次出现争议,俄罗斯舆论总是迅速升温。 再比如中国企业在俄罗斯大规模投资的“善意”,在俄罗斯国内有时并不会被一视同仁对待,反而会引发“经济殖民”的担忧。 这种情绪如果处理不好,很容易从民间蔓延到政策层面。在国际关系专家看来,这种焦虑值得中国重视。 金灿荣教授曾公开表示,中国对俄罗斯的“合作意愿”没有问题,但要警惕对方“话里有话”。 合作是双向的,不能在情感上过度依赖,也不能在战略上轻易让步。中国必须始终坚持独立自主,立足自身利益来制定对俄政策。 未来中俄关系会怎么走,关键看几个变量。一是乌克兰危机怎么收场,二是中美俄之间的三角关系会不会发生翻转,三是中亚和远东地区的发展能不能找到平衡点。 短期来看,西方的压力会让中俄继续靠拢,毕竟“敌人的敌人就是朋友”。但从长远看,结构性的差距还是会持续放大。 俄罗斯对中国的警惕,不像美国那样显眼,却更日常,更现实。这种警惕不是出于意识形态的对抗,而是对现实格局的深思熟虑。 中俄之间,没有简单的“盟友”关系,也没有“敌人”成分,更多是一种基于现实利益的复杂伙伴。