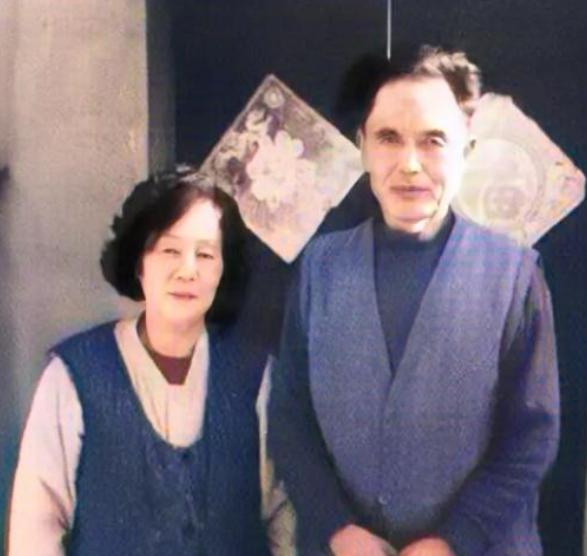

1958年,我国一名志愿军战士,为娶一位朝鲜姑娘,选择留在朝鲜,放弃我国国籍,然而当他到了晚年时,却申请数次,想恢复国籍。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1958年的朝鲜,战火刚刚停息不久,大地上仍能看到炸裂的墙角和坑坑洼洼的土地,那一年,二十三岁的王兴复站在志愿军队伍的最后一列,手里攥着复员证,心却始终安不下来。 作为一名后勤兵,他没有显赫的军功,也没有家族背景,按部就班回国,凭志愿军的身份,至少能得到一份安稳的岗位,甚至还有机会被提干。 可就在临行前,他递交了一份特殊的申请,请求留在朝鲜复员,这不是轻飘飘的一张纸,而是意味着和祖国的制度关系彻底割裂,也意味着主动放弃未来。 他做出这个决定,不是心血来潮,几年来,他常常出现在平安南道的石岭村,那是个满目疮痍的小村庄,房顶到处是补丁,冬天冷得像冰窖。 他在那里遇见了一个姑娘,吴玉实,她只有十七岁,干活时比大多数男人都要快,汗水模糊了脸,却从不低头,她的父亲早逝,两个哥哥在战场上先后牺牲,家里只剩下病弱的母亲和她相依为命。 她不是在过日子,而是在与命运死磕,王兴复起初什么也没说,只是悄悄送她一双旧鞋,帮她母亲修房顶,后来便习惯了去挑水、劈柴、下地。 语言不通,他们靠画图和手势交流,慢慢地,她学会了几句生硬的中文,他则教她唱起《义勇军进行曲》。 部队上早已察觉到这段感情,上级找过他们谈话,按规定,这样的关系应当被坚决阻断,可几番交涉后并没有硬性处分,或许连指挥员都明白,这是一个年轻人用整个前途在下注的选择。 等到部队彻底撤出时,他没有随队回国,而是留下来办理入籍手续,这个过程远比想象复杂,跑了无数趟政府部门,填表、排队、核实身份,前后折腾了几年,才算拿到那本崭新的户籍证。 他从此不再是中国公民,而是一名朝鲜人,日子缓慢而紧巴巴地展开,婚后,他们有了七个孩子,家里总是热闹,王兴复干活不惜力,挑起养家糊口的重担,妻子则尽力撑起家务。 他的心里却始终藏着一句话:自己是中国人,孩子也该是中国人,他多次向中国驻朝鲜使馆递交申请,想为孩子们恢复身份,有的被退回,有的被搁置。 他很少抱怨,只是常常在夜里坐在屋外抽烟,仰望北方的天空,妻子看得出他的沉重,便开始主动学中文,不是为了孩子,而是为了在语言里靠近丈夫心底的乡愁。 时间一晃过去二十多年,到了七十年代末,国内政策逐渐松动,海外华侨的身份开始重新得到承认,这给了王兴复希望,他又一次向使馆提交材料,孩子们的申请被分批处理。 先是四个拿到中国护照,能够回国,他陪着他们走了一段路,却又折返回到村子,继续照顾剩下的妻子和孩子,直到几年的奔波之后,所有手续才陆续办妥,一家九口终于团聚,踏上了回国的火车。 1981年,当火车驶入祖国的土地时,他和妻子都红了眼眶,这次不是探亲,而是真正的回家,国内的政府和乡亲们给予了很大帮助,为他们安排住所和工作,生活渐渐安稳下来。 妻子学会了东北话,会包饺子,也能在春节时贴春联,孩子们进了学校,有的参军,有的进入工厂,一切步入正轨,别人问妻子是否习惯,她只说,丈夫在哪儿,家就在哪儿。 晚年的王兴复过得极为平静,他从不主动去争取什么补贴,也很少在人前提起自己的往事,每年清明,他会穿上那套已经褪色的旧军装,一个人前往烈士陵园,在纪念碑前一站就是许久。 那些和他一起走过烽火岁月的人,有的早已长眠地下,他以这样的方式致敬,九十岁那年,他安静离世,身上依旧穿着那身军装,墓碑上没有刻功劳,也没有过多修饰,只有十个字:志愿军老兵,魂归故土。 他的一生似乎都在徘徊于两个选择之间,年轻时,他为了爱情选择放弃国籍,在异乡扎根;晚年时,他又一次次申请,只为重新回到祖国怀抱,这个故事没有波澜壮阔的场景,却有一种厚重的力量。 它让人明白,所谓“家”不只是一处住所,更是一份深深的归属感;所谓“根”,无论被埋在何处,都在岁月深处等待着重新落地生长。 王兴复用自己的一生,回答了关于忠诚、爱情与乡愁的复杂问题,而答案最终汇聚成一句话:魂归故土。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:快懂百科——王兴复和吴玉实的爱情故事