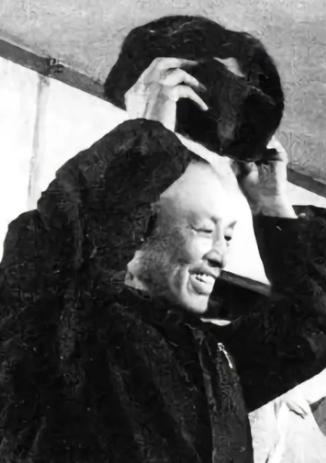

1975年4月25日,北京功德林战犯管理所,65岁的周养浩拎着简单的行李走出大门,工作人员问他想去哪里,他脱口而出:“台湾,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1975年春天,一张泛黄的纸被一双老手反复摊平、折起,那是离开功德林战犯管理所后第一周,周养浩攥着这张纸,像攥着一根救命稻草,纸上是他的特赦令,那年他六十五岁,头发花白,穿着发旧的中山装,一步步走出高墙,北京的阳光照在脸上,眼睛眯成一条缝,他好像不太习惯这种明亮,二十五年没见过春天的阳光了,走出大门那一刻,脚底像踩在棉花上。 离开功德林后,他没有选择留在大陆,别人或许想在余生躲进小院种菜,他却执意要去台湾,他说过,自己一生追随蒋公,愿意死也要死在那片土地,于是他去了香港,住进廉价旅馆,每天早上准时洗脸刮胡子,换上干净衣裳,提着帆布包走到中环电报局,柜台的职员都认得他了,五毛钱一封电报,他从没迟过,内容总是那几句话,恭敬、谨慎、字里行间透着盼望,他把希望寄给台湾的“大陆灾胞救济总会”,但那头始终没有回应。 他在等待,维多利亚港的汽笛每天按时响起,他站在码头边,看着每一艘驶向基隆的货轮,他不是看热闹,而是在心里倒数:也许明天就轮到自己登船了,港口的风很大,吹动他衣角,也吹乱了他坚持了二十五年的执念。 周养浩不是普通人,他出生在浙江一个书香门第,父亲是旧时的秀才,家里最讲究规矩,他少年聪颖,十几岁就考入衢州八中,后来又进了上海法学院,原本该成为法律人才,可毕业那年,他却走上了军统的路,那时候的他,年轻气盛,一腔热血,戴笠赏识他的冷静和狠劲,没几年就成了军统内部响当当的人物。 在军统的那些年,他办过不少案子,息烽监狱一度是他的地盘,他搞过所谓“文明管理”,一边让犯人劳动自给自足,一边也签过处决文书,他做事有一套,军统内部给他起了个绰号“书生杀手”,蒋介石也注意到了他,夸过他“工作能力强”,他年轻时意气风发,西装革履,眼神清冷,是那种站在人群中也让人不敢靠近的角色。 1949年,局势剧变,他原本已经拿到飞往台北的机票,结果在昆明巫家坝机场被起义部队拦下,当时他穿着呢子大衣,站在跑道边,看着最后一架飞机腾空而起,那一刻,他知道自己再也回不去了,他成了俘虏,被押往重庆,后来送到北京功德林,从此,他的世界只剩下高墙、铁窗和一日三餐的规律生活。 功德林的生活不是牢不可破的地狱,但对他这样的人来说,却是另一种折磨,别的战犯都在努力“转化”,写检查、学理论、种菜拔草,他却总是我行我素,不排队、不服管、不写思想汇报,有一次看到旧日的同事沈醉在菜园里拔草,他气得摔了自己的搪瓷缸,那时候的他,骨子里依然藏着军统的傲气,不肯低头,不愿妥协。 可时间最有耐心,十年、二十年过去,他也慢慢变了,不知从哪一年开始,他开始整理床铺,抄写文件,也不再插队了,有人说他是为了早日获得特赦才这么做,也有人说他是真的老了,心软了,倦了,但没人能真正看懂他,他总是笑得不多,说得不多,眼神里藏着太多别人不懂的过往。 1975年,国家宣布特赦最后一批战犯,他正坐在桌边写字,广播响起的时候,他手一抖,钢笔在纸上画出一大片墨迹,他没有哭,也没有笑,只是把那张纸叠好,放进衣兜,像是收起过去一段不愿再翻的记忆。 拿到特赦后,他只做了一件事:申请去台湾,工作人员劝他别去,说那边不一定愿意接纳,但他执意要走,他说蒋公在等他,说他要回归“正统”,于是政府给他开了通行证,发了路费,他带上几件换洗衣物,一张照片一张报纸,一封写了一半的信,踏上了南下的火车。 香港的日子不长也不短,他住在小旅馆里,省吃俭用,只为每天发一封电报,他没有在酒楼高谈阔论,也不去打听旧人的消息,他只是等,一个老人在异乡等一封来自旧时代的回音,港口的风越来越冷,电报越来越多,回信却始终没有。 终于,某天邮差送来一封信,信封上印着青天白日的徽章,他的手抖得几乎拿不稳,信很薄,只有一句话:所请与现行政策不符,歉难照准,他坐在床边盯着那张纸看了很久,最后把它叠好,放进行李最底层——和那张特赦令放在一起。 他明白了,台湾不愿见他,他曾效忠的那个政权,已经不再承认他的存在,他也明白了,自己早就成了历史的弃子。 后来,他去了美国,投奔女儿,在洛杉矶的养老院里,他安静地活着,不再提军统,不再谈台湾,他偶尔看报纸,看到有人批评功德林,便写信反驳,说自己在那里得了静脉曲张,政府还特地给他配了弹力袜,这是他为数不多的表态,像是对过去的一种迟来的认同。 信息来源:澎湃新闻《谍谍不休︱云南解放:大特务周养浩被俘》