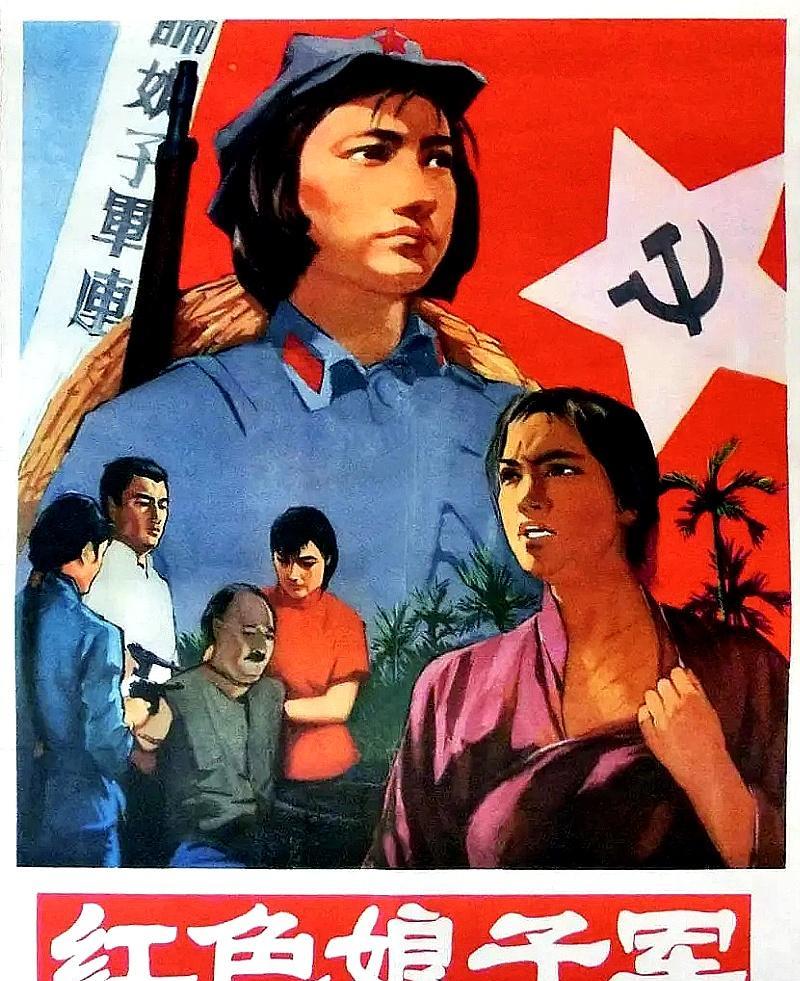

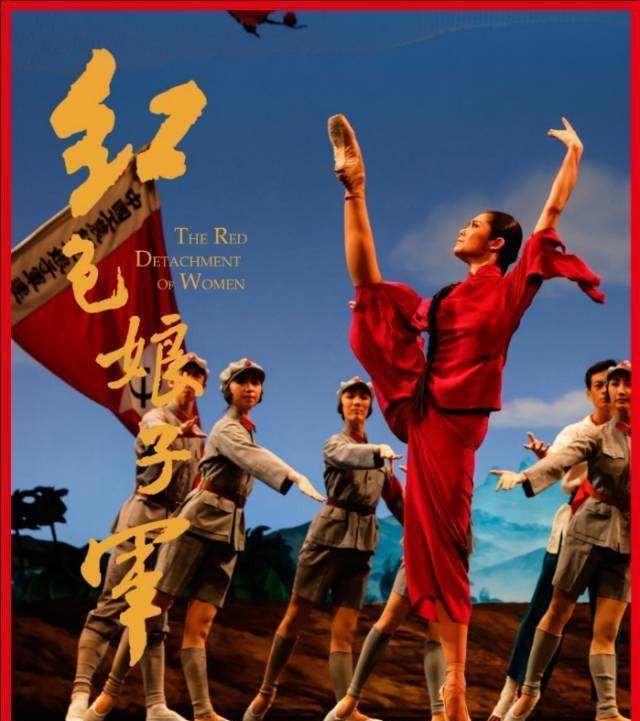

“十年”后的一段时间,全盘否定样板戏成为主导潮流,但也存在为样板戏辩护者,他们当时要做的是,竭力把它与“她”进行切割,说“她”是“摘桃派”,篡夺了广大文艺工作者的劳动成果,贪天之功以为己有。这是没有疑问的:那些剧目在成为“样板”之前,演出就已经受到欢迎,有良好基础。更重要的是,京剧等传统艺术样式如何表现现代生活,从50年代初就已经列入“戏改”的议程,并进行了长达十多年的实验,积累许多经验。这些剧目在纳入“样板”规划之后,又依靠政策,调集了当年京剧、芭蕾舞等领域的顶尖人才,包括编剧、导演、演员、音乐唱腔、灯光舞美,这是样板戏(主要指《红灯记》《智取威虎山》《红色娘子军》《白毛女》这几部)达到的水平的保证。 但笔者认为,“她”对于京剧、芭蕾舞、舞台设计布景、摄影等等,并非外行。从1964年起,她对早期八个“样板戏”的创作、排练,演出,都有过“指示”,涉及剧的名称、人物安排、结构情节、音乐唱腔、台词、表演动作、舞蹈编排、道具、化妆、服装、舞台美术、灯光等等。1964年5月到7月,“她”观看京剧《红灯记》5次彩排,1965年到1966年,也多次观看《智取威虎山》的彩排和演出。对这些剧目,分别提出多达一百几十条或大或小的修改意见。 “她”秘密让天津京剧演员张世麟指导钱浩梁走碎步,提升李玉和受刑后亮相的英雄姿态。她推荐样板戏艺术家观看绝对不是无产阶级的电影《红菱艳》、《鸽子号》、《网》。如果对比样板戏修改前后的总体面貌,不难发现某种“质”的突变,风格色彩境界的显著提升。我们当然不能说“她”的艺术修养有多么高深,不过,比起90年代之后不少文艺领导者来说,她的艺术修养,还不是高出一点两点。 革命样板戏诞生于特定的历史时期,在当时的文化语境下,色彩被鲜明地赋予了等级和性质上的政治分野。在不同阶层和角色的塑造中,颜色有着精心且独特的配置。仅仅通过颜色,便能清晰地区分敌我。通常,革命正面角色总是与红色、白色等鲜亮明快的颜色紧密相连,而反面角色则始终被黑灰色等暗色调所笼罩。这种颜色上的强烈对比,在视觉上强化了角色的属性,也让观众能迅速地对角色的正邪做出判断。 红色,因其与鲜血天然的联系,以及自身灼热的特质,在人类文化中很早就被视为革命、勇敢和忠义的象征。在革命样板戏里,这种象征意义被进一步强化和具象化。红旗、红心、红袍等元素频繁出现,它们都是红色寓意的生动体现。红色所蕴含的热情激进特质,恰好与社会主义者的精神气质相契合,因而被拿来作为社会主义者的一种象征。在革命样板戏的世界里,红色具有至高无上的隐喻含义,它成为了革命、正义与光明的代名词。 以《红灯记》中的李铁梅为例,从出场一直到第五场结束,她身着一件红色的上衣,搭配灰色长裤。红色上衣在此时已经初步彰显了她的革命热情与坚定立场,而到了最后一场,她更是换上了一件全红的上衣。这一服装上的变化,不仅仅是简单的换装,更是李铁梅革命精神愈发纯粹、坚定的外在体现。全红的上衣仿佛在宣告她已经全身心地投入到革命事业中,红色成为了她的精神标识。 在《沙家浜》里,阿庆嫂的服装变化也与红色紧密相关。第一场,她身穿全红衣服接应新四军伤病员,红色在这里象征着她对革命队伍的热情接纳与支持,也暗示着她将在这场革命斗争中扮演重要的角色。而到了最后一场,阿庆嫂再次穿上全红衣服,此时伤病员已被安全送走,且新四军即将打回沙家浜。这一身红色,既代表着她完成了阶段性的革命任务,也预示着革命即将迎来新的胜利曙光,红色成为了胜利与希望的象征。此外,郭建光的袖箍是红色的,枪上所配的绸带也是红色的。红色的袖箍在他行动时醒目耀眼,象征着他作为革命战士的身份与使命;枪上的红绸带则为冰冷的武器增添了一抹革命的热血色彩,寓意着每一次战斗都是为了正义与光明。 《智取威虎山》中的小常宝同样如此,起初她为了在深山中保护自己,打扮成男孩模样。被杨子荣解救后,她换回了女儿装,并且在第九场和最后一场,都穿上了红色上衣。这一转变意义非凡,红色上衣不仅让小常宝恢复了女性的柔美,更重要的是,它象征着小常宝重获新生,开始投身于革命的洪流之中,红色成为了她新生命与新理想的寄托。 《海港》中的上海港口工人们,在干活时都穿着全红色的上衣。港口是经济建设的重要阵地,工人们身着红色上衣,象征着他们以饱满的革命热情投入到社会主义建设中,红色代表着他们对建设事业的积极态度与奉献精神。即便在《奇袭白虎团》中,由于剧情设定在战场,穿着全红上衣并不符合实际情况,但战士们在攻打敌人时,仍然会戴着红袖章,或是披着军绿色大衣,里面穿着全红色的披肩。红袖章在战场上十分醒目,它时刻提醒着战士们的革命身份与使命;而红色披肩则在关键时刻展现出战士们内心深处的革命激情,即便身处残酷战场,他们的革命热情也如红色一般炽热。

用户13xxx98

她=它