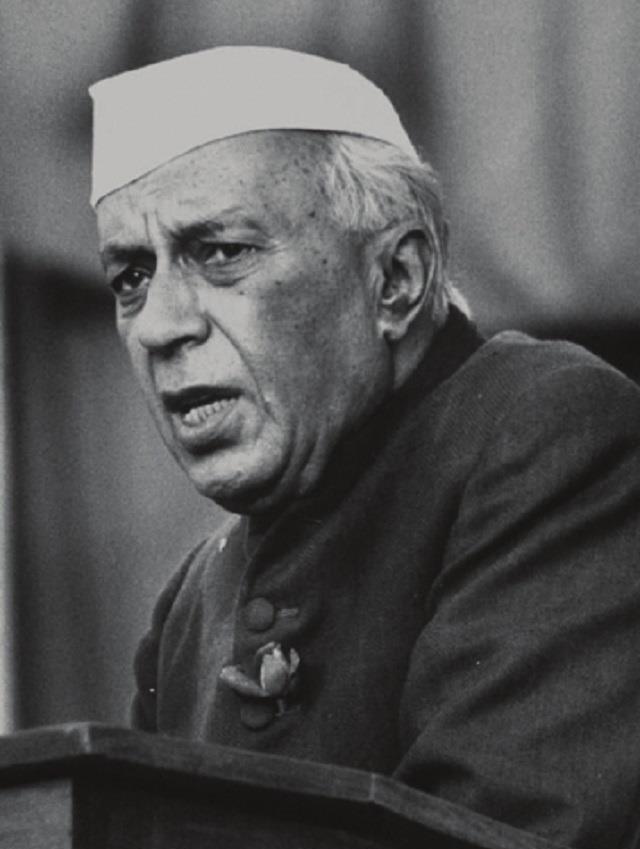

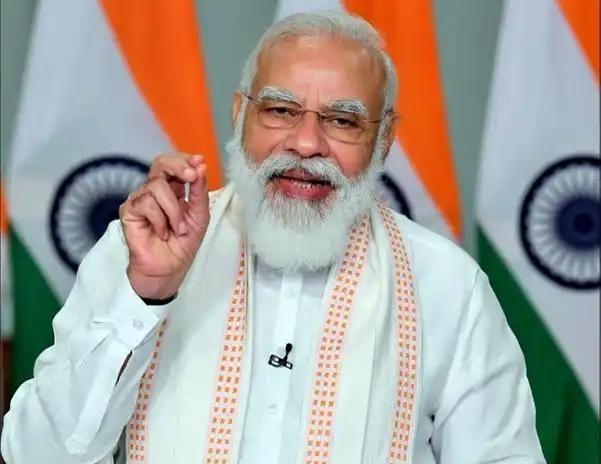

莫迪来中国天津参加上合组织会议,有人说莫迪为什么不参加9.3阅兵。我觉得应该是即使他想参加,中国也不邀请他。他来开会这是份内之事,多余的“关照”一切可免。长期以来,印度是欧美在中国身边培养的一只老虎。 在亚洲地缘政治的迷雾中,一位印度领导人悄然踏上中国土地,参加多边会议,却避开了十年前那场盛大的军事庆典。这背后隐藏着怎样的算计?是领土恩怨的延续,还是大国博弈的又一回合?当印度被视为西方阵营的潜在棋子时,其举动是否预示着更大风暴的来临? 上合组织峰会作为区域合作平台,本应聚焦经济与安全议题,但莫迪的出席引发诸多联想。2025年天津峰会是中印关系缓和信号之一,此前两国在边界问题上达成协议,允许巡逻恢复正常。 然而,回顾2015年9月3日北京阅兵,那场纪念抗战胜利70周年的活动邀请了多国元首,印度却缺席。官方记录显示,中国未向莫迪发出邀请,原因在于双边关系当时处于低谷,印度国内对华疑虑重重。莫迪政府强调独立外交,但西方媒体常将印度描绘为对抗中国的桥头堡,美国和欧盟通过军售和技术转移加强印度实力,以牵制东方崛起。 这种定位源于冷战遗留,印度获得先进武器支持,军费支出持续攀升,却也加剧了邻国间的互不信任。印度公众舆论中,反华声音不绝于耳,民调显示多数人视中国为威胁,源于历史边界争议和经济竞争压力。 领土争端是中印关系的痛点,追溯到上世纪50年代,双方对喜马拉雅山脉边界认知分歧导致1962年短暂冲突。此后虽有外交努力,但2020年加勒万河谷事件造成伤亡,促使两国加强边境基础设施建设。2024年底的边界协议标志进展,允许脱离接触区巡逻,但核心界限仍未划定。 印度国内,媒体放大这些事件,激发民族情绪,民众认为领土完整不容侵犯,将来冲突不可避免。这种观点在议会和街头辩论中反复出现,影响政策制定。西方国家利用此机会,提供情报和援助,将印度纳入印太战略框架,如四方安全对话,旨在围堵中国影响力。 欧盟也加强与印度的经贸联系,签署自贸协定草案,交换技术以提升印度制造业竞争力。这些举动虽未公开宣称针对中国,却在实践中形成压力。 南海问题进一步复杂化印度角色,尽管印度非直接声索国,却与日本和菲律宾开展合作。2025年8月,印度海军首次与菲律宾舰队联合巡航南海,强调航行自由和规则秩序。日本参与类似活动,三方签署协议,共享情报并进行战术演练。 这种协调源于共同关切,中国主张的南海权益被视为挑战。印度通过这些举动提升地区存在感,回应国内呼声,同时平衡与西方的联盟。美国鼓励此类联合,视之为遏制策略的一部分。 菲律宾在南海与中国有主权争端,寻求外部支持,日本则通过安保合作扩展影响力。印度公众支持这些举措,认为有助于维护国家利益,但也引发北京不满,外交声明中表达关切。这些互动虽未升级为对抗,却凸显亚洲力量重组的趋势。 莫迪天津之行限于峰会议程,中国未提供额外礼遇,体现务实态度。印度作为人口大国,其潜力巨大,但反华情绪制约合作。国内调查显示,多数印度人持负面对中国观感,源于媒体报道和历史教育。西方媒体强化这一叙事,将印度定位为民主堡垒,对抗威权模式。欧盟投资印度基础设施,交换市场准入,间接影响对华政策。 美国特朗普时期加征印度关税,促使新德里寻求平衡,却未改变战略倾斜。印度在南海的活跃被视为刷存在感,实际增强谈判筹码,但也增加风险。长期看,这种定位可能让印度陷入被动,难以独立掌控外交节奏。中国通过上合等平台推动对话,避免对抗升级。 边界协议后,中印经贸恢复增长,但信任重建需时日。印度继续与日本菲律宾深化合作,2025年联合巡航后,计划更多演习,聚焦情报共享。国内反华情绪虽高涨,却未阻止企业寻求中国市场,供应链依赖明显。西方支持印度军力现代化,提供无人机和导弹技术,旨在维持平衡。 中国强调和平发展,推动多边机制化解分歧。莫迪缺席2015阅兵反映当时氛围,如今峰会出席显示务实转向,但领土争端根源未除。印度需权衡独立与联盟,避免成为工具。这种动态影响亚洲稳定,人口大国侧卧邻侧,合作潜力巨大,却受情绪干扰。 未来中印互动取决于理性选择,印度若持续视中国为敌,或加剧摩擦。南海合作虽增强印度影响力,却非核心利益,更多是回应西方期待。国内舆论需理性,避免情绪主导政策。西方将印度视为老虎,实际推动其军备竞赛,消耗资源。中国通过外交化解,利用上合平台促进互信。