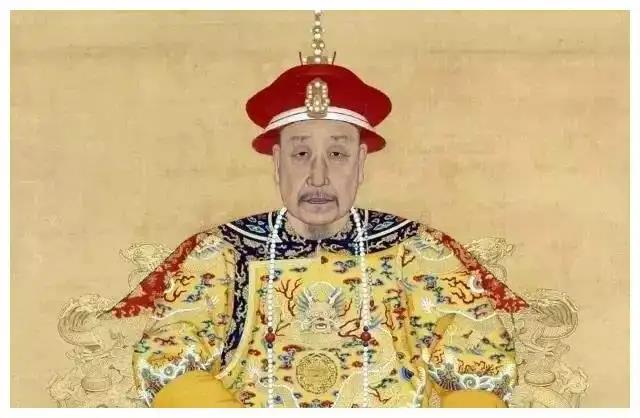

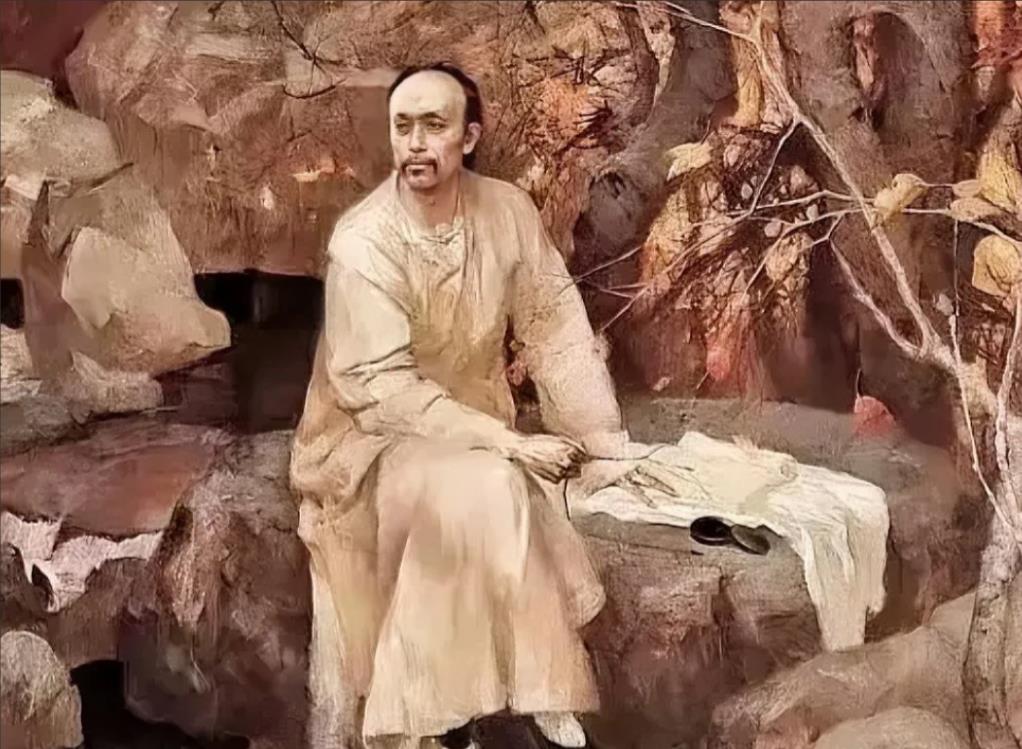

1665年夏天,北京城的气氛紧得像拉满的弓弦。紫禁城的坤宁宫外,回廊上早早挂起了大红宫灯,红漆的灯柱整齐排列在御道两侧,灯身上绘着金龙银凤,正对着午门方向延伸开去。锦缎的红绸顺着栏杆垂到地面,被风轻轻吹动,像是海面起伏的波纹。 城里的匠作早在几个月前就接到活计,金银匠铺日夜赶制凤冠、金步摇,绣坊的绣娘针脚不断,织造局更是彻夜灯火,赶制凤袍霞帔,连外城的染坊都被牵动了。太皇太后孝庄亲自坐镇,几乎每天都要过目进度,任何细节都不能出错。 新郎是年仅十二岁的康熙皇帝,还是少年模样,个子没完全长开,但礼服厚重繁复,大红蟒袍的下摆几乎拖到地面,腰间的玉带沉甸甸压着,让他背脊挺得笔直。新娘赫舍里氏也只有十二岁,比皇帝大三个月,出生在满洲赫舍里家族,祖父索尼是辅政大臣,父亲噶布喇是议政大臣,家族地位显赫。太皇太后亲自定下这门亲事,背后是稳固朝中权力格局的用心,赫舍里氏的家族能牵制鳌拜这样的重臣,是不可或缺的力量。 大婚前一日,内务府的差役从早到晚忙得脚不沾地,宫内外的仪仗一件件摆好,中和殿前搭起彩棚,彩棚下停放着龙凤花轿。轿顶镶嵌金龙银凤,轿帘是织锦重缎,金丝织出云海纹,厚得能挡住刺眼的日光。太常寺的官员来回检查礼仪册子,生怕哪一步出错,连乐工都提前在太和殿前试奏,鼓声、笙箫与丝竹声混成一片,从宫墙一直飘到午门外。 九月初八一早,天色蒙着一层薄雾,晨钟刚敲过,乾清门前的仪仗已经排好。执事官举着金黄色的龙幡走在最前,幡角的金铃随着脚步发出轻响。八旗护卫分列两侧,刀枪寒光闪闪。康熙头戴翼善冠,蟒袍的袖口绣着金线龙纹,脚踩朝靴,步伐虽然沉稳,却掩不住少年脸上的稚气。赫舍里府的大门同样挂满红绸,门口的族人整齐跪迎,迎亲队伍进门时,礼炮齐响,震得街巷窗棂都在颤动。 赫舍里氏端坐在花轿中,凤冠上垂着珍珠流苏,微微晃动时发出细密的碰撞声。霞帔层层叠叠,压得肩膀微微前倾。迎亲的仪式繁复,每一步都由礼官高声唱引,百官在一旁肃立,街道两侧挤满了看热闹的百姓。 花轿抬进坤宁宫,合卺礼开始。金盘盛着两个象牙杯,内盛合卺酒,双方各饮一半,表示从此同甘共苦。随后是册封皇后的大典,礼部尚书捧着金册金宝,由内监高声宣读册文,满文与汉文交替宣告赫舍里氏为大清皇后,宫殿内外的礼炮声与鼓乐声一齐响起,气势恢宏。 大婚当晚,坤宁宫内灯火辉煌。大殿的地毯换成织金锦缎,案上陈列着象征吉祥的龙凤烛和各式点心。按照规矩,新娘要盖着大红盖头,由新郎亲手揭开。但赫舍里氏坐在床榻上,未等催促,自己伸手将盖头一把揭开。康熙愣了几息,这突如其来的举动打破了礼俗的沉静。周围的宫人屏息凝神,康熙随即轻笑,气氛才缓和下来。这一刻,年少的帝王似乎也感受到了一种不同寻常的性格力量。 婚后最初几年,两人年纪尚小,宫务多由太皇太后掌管。康熙八年,赫舍里氏在宫中诞下皇长子承祜。宫中大摆庆典,太皇太后亲临坤宁宫探望。承祜聪慧可爱,备受期望。然而天不随人愿,两岁时承祜染病夭折。皇宫沉浸在沉重的哀痛中,赫舍里氏在灵前守了数日,面容憔悴。康熙也数日不理政务,陪伴在皇后身边。 康熙十三年盛夏,赫舍里氏再度临盆。生产过程凶险异常,坤宁宫内外一片紧张,太医们神情凝重。孩子的啼哭声响起时,康熙长舒一口气,皇二子胤礽诞生。然而喜悦未能持续太久,赫舍里氏在产后不久病情急转直下,太医竭尽全力仍无回天之力,年仅二十岁便崩逝。噩耗传来,康熙在坤宁宫外久久站立,不发一语。 皇后的丧礼极尽哀荣,梓宫暂安于景山脚下的殿中,康熙多次亲临哭祭。安葬之日,皇帝亲送至孝东陵,松柏掩映的陵前,他站立良久不愿离去。此后多年,每逢皇后的忌日,他必至陵寝祭拜,即便在南巡或狩猎途中,也会绕道回京祭奠。 这场始于十二岁少帝与十二岁少女的大婚,历经了权谋安排、宫廷繁礼、少年情意与生死离别,串联成清宫历史上一段浓烈而短暂的篇章。赫舍里氏的名字与康熙一生紧密相连,成为那个时代北京城中最盛大婚礼背后最真实的记忆。