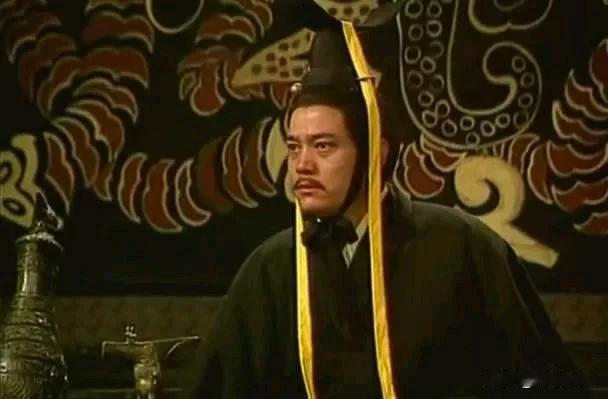

公元前770年的深秋,郑国都城新郑的宫墙内,寒意比窗外的秋风更甚。武姜夫人的寝殿里,烛火将她的影子投在墙上,忽明忽暗,像极了她此刻的心思——她又在为小儿子共叔段向郑庄公索要封地了。而坐在对面的郑庄公姬寤生,只是垂着眼睑,手指轻轻摩挲着案上的青铜爵,任由母亲的话语像冰粒般砸过来。 “制邑地势险要,给段儿吧。”武姜的声音带着惯有的命令口吻。她始终记恨这个长子——当年难产时的剧痛让她认定“寤生”是不祥之人,偏爱顺产的共叔段成了她后半生的执念。 郑庄公抬起眼,语气平静却不容置疑:“制邑是险地,当年虢叔就死在那里,不能封。换个地方,只要是郑国的土地,我都应。”他心里清楚,制邑是军事要冲,绝不能落到野心渐长的弟弟手里。果然,武姜立刻改口要京邑——那是郑国最富庶的城邑,人口众多,粮草充足。郑庄公沉吟片刻,点头应允。 消息传到朝堂,大夫祭仲急得闯进殿内:“京邑比都城还大,不合礼制,您怎能答应?”郑庄公望着他,缓缓吐出一句:“母亲要,我怎能不给?”祭仲还想争辩,却被他抬手止住:“多行不义必自毙,子姑待之。”这句话轻飘飘的,却像一张网,悄然撒向了远方的京邑。 接下来的几年,郑庄公像个耐心的猎人。共叔段在京邑筑高墙、收边城,甚至开始缮甲治兵,沿途的官吏将消息一次次传回新郑,郑庄公只是淡淡一句“知道了”。他看着弟弟在母亲的纵容下,一步步踏过宗法的红线——用超越卿大夫规格的仪仗,对周天子的使者视而不见,连京邑的百姓都私下议论“太叔(共叔段)怕是要反了”。 直到公元前722年,共叔段终于按捺不住,与武姜约定里应外合,打算偷袭新郑。可他的信使刚出京邑,郑庄公的大军已如雷霆般出动。“命子封帅车二百乘以伐京”,短短一句记载背后,是早已布好的天罗地网。京邑的百姓不愿追随叛乱,城门不攻自破;共叔段仓皇逃往鄢地,又被郑军堵住去路,最终只得带着残部流亡共国。一场酝酿多年的内乱,竟以如此干脆利落的方式落幕。 战后的新郑,人们还在议论这场风波。有人说庄公“阴险”,故意养着弟弟的恶;有人赞他“果决”,以最小代价稳住了郑国。而郑庄公自己,正站在城墙上望着远方——他派人将武姜安置在颍地,发誓“不及黄泉,无相见也”,却又在不久后挖了条隧道,上演了一出“其乐也融融”的认母戏码。那隧道里的哭声与笑声,究竟是真心悔悟,还是做给天下人看的政治表演? 多年后,《左传》的作者提笔写下“郑伯克段于鄢”,用一个“克”字藏尽褒贬。儒家学者摇头叹息,说这是“失教”的典范,兄不兄、弟不弟、母不母;法家却点头称赞,道这是乱世中巩固君权的智慧。而郑国在这场风波后,反而迎来了“小霸”的局面——郑庄公在繻葛之战中甚至射伤了周桓王,让天下人看清了“礼乐崩坏”的时代已然来临。 鄢地的风早已吹散了当年的硝烟,但那场发生在春秋初年的权力博弈,却成了中国权谋史的第一块里程碑。郑庄公的棋盘上,没有绝对的对错,只有冰冷的得失:他用弟弟的流亡、母亲的隔离,换来了郑国的暂时安稳,也为那个宗法崩解的时代,写下了最残酷的注脚——当伦理让位于权谋,亲情便成了权力祭坛上的牺牲品。