1943年,国军中将刘元瑭从西安逃到雅安,跪在刘文辉面前说:“四叔,我对不起你。胡宗南骗了我,部队都丢了。”

1933年秋,硝烟散去,曾经占据七十余县、拥兵二十万的“西康王”刘文辉兵败“二刘大战”,只带着两万残兵败将躲进了雅安。

往日称雄巴蜀的猛将们争先恐后投靠堂侄刘湘的现实像一把尖刀,狠狠刺穿了刘文辉的信任底线。环顾四周,他只能将目光投向血脉相连的侄辈刘元瑭。

二十年的关照之路在这一刻凝成了重托,当刘文辉语重心长道出那句“守住这份基业”时,刘元瑭的声音洪亮应和:“这条命都是四叔给的!” 这话在风沙掠过的军营里显得格外坚定。

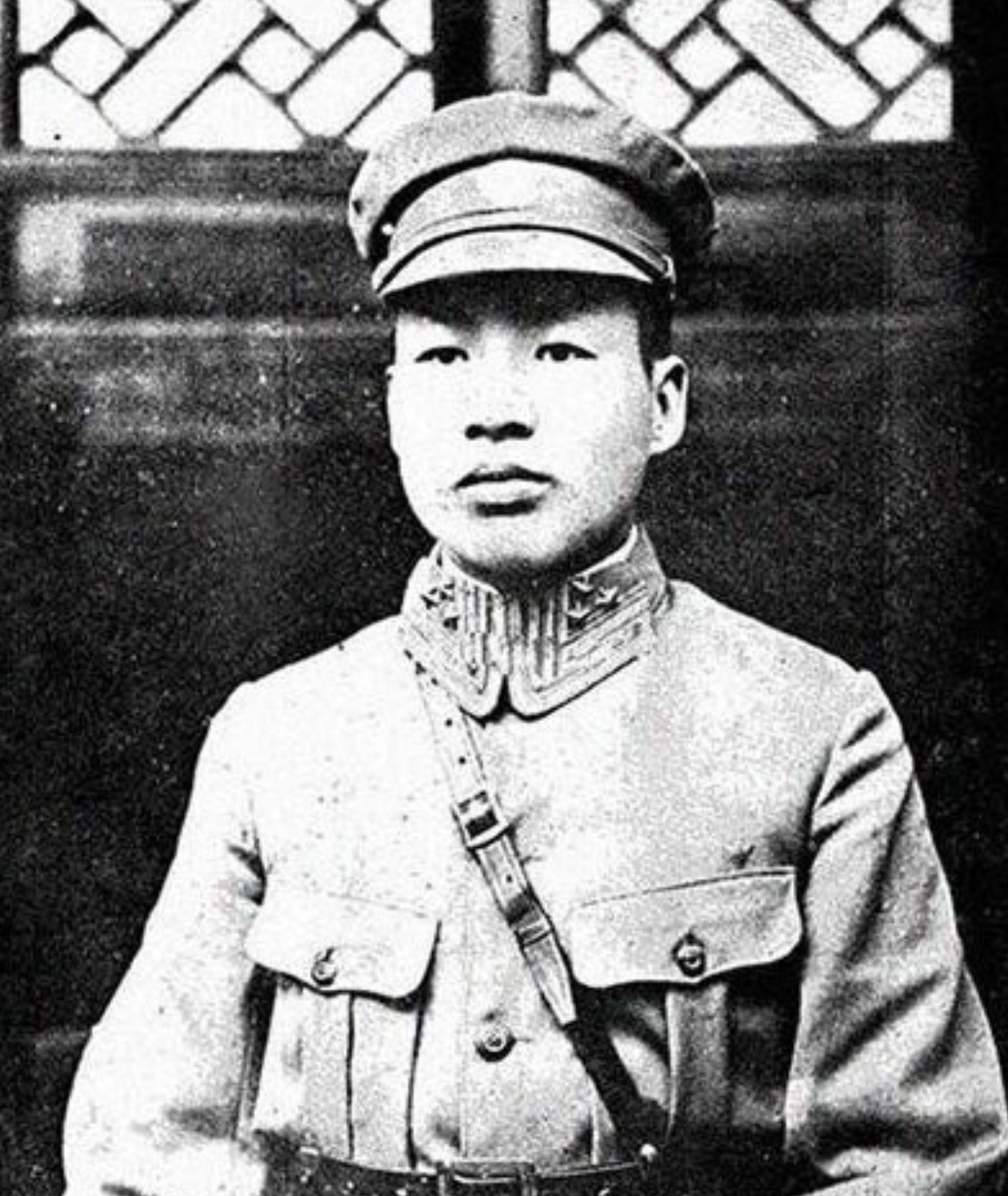

年轻的刘元瑭并非虚言,早年刘文辉一手将他送入云南讲武堂,又稳稳安排他在二十四军节节攀升,就在刘文辉称雄川康的1932年,二十多岁的刘元瑭已官至掌控精锐的警卫旅旅长。

然而,蒋介石早已察觉刘文辉对西康的牢固控制是中央势力西进的一个障碍,一道少将军衔的任命状悄然改变了一切。

一九三五年川军首次正式授衔,他竟成为少数几位与叔父只差一级的年轻实权将领,这枚将星在他心中荡起了涟漪,也悄然埋下了割裂的种子。

蒋系势力对他的主动诱惑很快到来,抗战爆发三年后,戴笠亲临双流,抛出一张“十二军军长”的大饼,只需将137师带出西康,陕北便是他的新天地。

这对一个困于24军的青年将领来说,是难以拒绝的人生机遇,即便明知这是割断与亲族纽带的一刀,刘元瑭还是义无反顾地将枪口转向了血亲。

计划执行那一刻,刘元瑭尝到了第一次背叛的滋味,麾下两个主力团长察觉异动,连夜率军反向往西康狂奔。

当刘元瑭在陕南勉强站稳脚时,兵力已不足出发时的一半,胡宗南看着他缩水的队伍,先前那炽热的眼神骤然冷却成冰。

所谓的十二军根本只是中央系用来收编杂牌的幌子,刘元瑭看着军部里两位师长,陕军宿将公秉藩与胡宗南心腹徐保,顿时明白了这场交易的本质。

他试图以整训为由向军需处伸手要补充装备时,对方只是嗤笑:“胡长官说了,弹药要给真能打仗的队伍用。”军权被一点点剥夺,到后来军中要务会议,他这个军长反被排斥于门外。

1942年,胡宗南终于卸下伪装直接动手,一道撤销新十二军番号的命令将刘元瑭的军职彻底终结,换了个虚挂名头的“中将高参”。

整整一年在西安受人冷眼后,曾经意气风发的青年将军,终于在1943年深秋的一个寒夜,带上几个亲信狼狈逃离陕北。

当衣衫不整的刘元瑭出现在雅安刘文辉面前时,他双膝重重落地泣不成声:“四叔,胡宗南骗了我!”

刘文辉沉默良久望着他,最终只是淡淡开口:“回来就安心待着吧。”那扇曾经敞开的门户犹在,但早已换了锁钥。

刘元瑭后来在西康只勉强得到一个混饭吃的虚职,就此无声地沉没在历史烟尘中,他赌上了忠诚与亲情追逐那张虚幻的大饼,最终却连自己真正拥有的都彻底失去。

在旧中国军阀倾轧的棋盘上,血缘编织的信任固然有它的限度,但背离土地根基与立身之本去追求浮名,终究是浮沙之上建高台,短暂的膨胀之后,便是彻底的坍塌。

军阀间的权谋倾轧像一把冰冷的筛子,筛去了浮名,最终只留下忠诚与背叛的真相,无声地刻在时间深处。