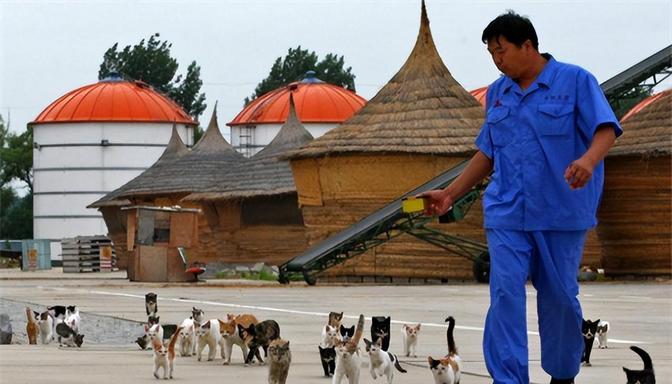

2007年,辽宁一家粮仓,上百吨储备粮消失不见,领导层一口咬定是被老鼠吃掉的,正当所有人都束手无策的时候,有一个人带着自己的“喵咪特工队”,在粮仓内展开“灭鼠”行动,然而一些有心人却察觉到其中有蹊跷,“老鼠能吃掉上百吨粮食?是有巨鼠吧!” 2007年,辽宁省一座历史悠久的粮仓成为舆论焦点。这座建于上世纪五十年代的粮仓,位于广袤农田中心,长期承担粮食储备重任,存储大米和高粱,保障地方粮食安全。粮仓设施老化,墙体裂缝扩大,通风系统陈旧,管理制度松懈。 2007年初,库存清点发现上百吨粮食不翼而飞,管理层将责任推给老鼠,称鼠患猖獗导致损失。这一解释引发争议,工人与周边居民质疑老鼠能否吞噬如此庞大数量的粮食,管理层的说辞显得牵强,事件迅速在当地传开,引发广泛讨论。 粮仓鼠患问题确实存在。老鼠在粮仓内繁殖迅速,数量庞大,啃食粮食,破坏库存环境。粮仓的物理结构为老鼠提供了藏身之处,粮袋堆积的缝隙、废弃的机械设备和管道系统都成为老鼠的活动空间。管理层未能及时采取有效措施,导致鼠患加剧,粮食损失进一步扩大。 面对危机,管理层未深入调查原因,而是仓促归咎于老鼠,试图掩盖管理失误。此举不仅未能平息质疑,反而加深了公众对粮仓管理能力的怀疑,迫使地方当局寻求外部援助。 刘建国,一位在农村长大的养猫专家,被称为“猫王”,应邀介入危机。他组建了一支由85只猫组成的“喵咪特工队”,每只猫经过严格挑选和训练,擅长应对复杂环境下的鼠患。 刘建国根据粮仓地形,将猫队分为侦查、潜伏和巡逻三组,分别负责搜寻老鼠、伏击和围堵逃窜目标。行动开始后,猫队迅速投入工作。 侦查猫率先探查老鼠活动区域,潜伏猫在隐蔽处待命,巡逻猫则封锁外围通道,防止老鼠逃逸。猫队的行动效率极高,首日便捕获大量老鼠,粮仓内的鼠患得到初步控制。 猫队的训练方式独具特色。刘建国利用猫的天性,结合粮仓环境特点,设计了针对性的战术。他通过哨声指挥猫队变换队形,确保协同作战。猫队在粮袋间、管道内和机械设备上灵活穿梭,展现出惊人的适应能力。 行动初期,粮仓内的老鼠数量显著减少,空气中的异味逐渐消散,工人们对猫队的表现报以赞许。猫队的行动持续数周,老鼠活动范围被压缩,粮仓环境逐步改善。然而,粮食短缺问题依然未解,库存记录与实际数量的差距仍然存在,引发了新的疑问。 猫队行动的深入推进,暴露出粮仓管理中的深层问题。尽管鼠患得到控制,粮食损失的规模远超老鼠所能造成的破坏。一些细心的保管员在清点库存时发现,部分粮袋底部存在人为割痕,痕迹整齐,与老鼠啃噬的痕迹截然不同。这一发现促使管理层展开内部检查。 调查组介入后,通过核查运输记录和账目,发现少数管理人员涉嫌私下盗卖粮食。他们利用管理漏洞,将粮食秘密运出粮仓,伪造库存记录,将损失归咎于鼠患,以掩盖罪行。这一行为不仅导致粮食大量流失,还严重损害了粮仓的信誉。 刘建国和他的猫队在此次事件中表现出色。猫队的行动不仅有效控制了鼠患,还为调查真相争取了时间。刘建国因其独特的训练方法和显著成效,获得地方政府颁发的荣誉证书。他的猫队训练经验被总结推广,应用于其他地区的粮仓鼠害防治。 猫队中的部分成员继续留守粮仓,成为常驻的防鼠力量,确保鼠患不再复发。刘建国的故事在当地广为流传,被赋予“猫王”的称号,成为农业领域的一段佳话。 事件暴露的不仅是粮仓管理的问题,也反映出基层设施维护的重要性。老旧的粮仓设施为鼠患提供了滋生环境,而管理漏洞则为人为破坏创造了机会。 整改后的粮仓加强了硬件设施的更新和制度管理,类似事件得以避免。猫队的成功应用,也为传统农业问题提供了创新解决方案,展现了地方智慧在危机处理中的价值。这场猫鼠大战,不仅解决了眼前的鼠患危机,还推动了粮仓管理模式的优化,成为辽宁农业史上的一段独特记忆。 这场猫鼠大战的故事,你怎么看?欢迎留言分享你的观点,讨论粮仓管理的经验教训,或是其他类似事件的见闻!