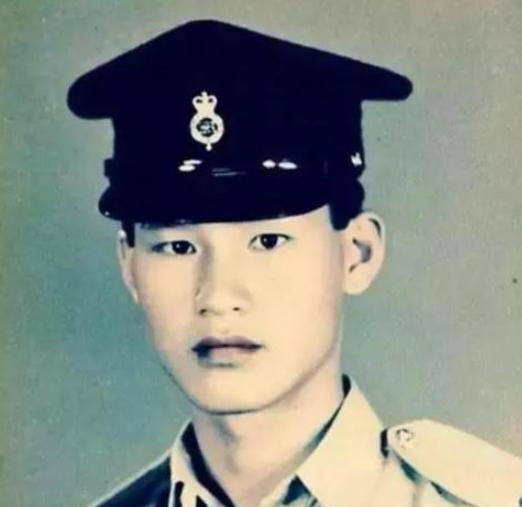

1990年,陈惠敏给李国豪250w片酬,但是李国豪说:“我不是中国人。” 陈惠敏大怒:“没你爸李小龙,谁会理你?” 1990年,一场关于文化认同的风波悄然掀起。武术传奇李小龙的儿子李国豪,面对香港武术家陈惠敏开出的250万片酬,抛出一句“我不是中国人”,令在场之人震惊。陈惠敏怒不可遏,提到李小龙的名字,质问其家族根源。这不仅是一次简单的言语冲突,更是一个关于身份、传承与个人选择的未解之谜。李国豪的成长背景与父亲的华人身份究竟有多大距离?这场对峙背后,又隐藏着怎样的文化碰撞与人性纠葛? 李小龙是20世纪最具影响力的华人之一。他不仅以武术和电影改变了世界对华人的刻板印象,还将中国文化推向全球。他的突然离世让无数人惋惜,而他的儿子李国豪自然成为关注的焦点。作为李小龙的唯一男性后代,李国豪承载了外界对家族传奇延续的期待。然而,李国豪的成长环境与父亲截然不同。他出生于美国加州,母亲是美国人,从小接受西方教育,生活方式与文化氛围都与传统的华人社会相距甚远。这种背景注定了他与父亲的文化根基存在差异。 陈惠敏作为李小龙的挚友和香港武术界的代表人物,与李小龙有着深厚的情谊。他深知李小龙为华人争光的不易,也见证了其在国际舞台上的辉煌。1990年,当陈惠敏试图邀请李国豪参与某项目并开出250万片酬时,他或许希望李国豪能延续父亲的荣光,展现对华人身份的认同。然而,李国豪的回应却出乎意料。这句话不仅否定了陈惠敏的期待,也挑战了华人社区对李小龙家族的集体情感。 李国豪的成长经历是理解其回应的关键。他在美国出生长大,英语是他的母语,生活方式深受西方文化影响。尽管他的父亲是华人,但李国豪从未在中国大陆或香港长期生活过。他的母亲琳达·李·卡德威尔(Linda Lee Cadwell)在李小龙去世后独自抚养他长大,家庭环境更多倾向于美国中产阶级的生活模式。在这样的背景下,李国豪对自己的华人血统可能并没有强烈的归属感。 此外,李国豪的职业生涯也反映了他与父亲不同的选择。他选择进入好莱坞发展,出演的角色多以西方视角为主,鲜少涉及华人文化主题。他的代表作《龙在江湖》(1986年)和《乌鸦》(1994年)虽然展现了其武术功底,但并未刻意强调华人身份。这种职业选择或许进一步强化了他与传统华人文化的疏离感。当陈惠敏以高额片酬邀请他时,李国豪可能认为这不仅是一份工作,更是对其身份认同的某种要求,而他的回答则表明了他对这种要求的抗拒。 陈惠敏的愤怒并非单纯的情绪宣泄,而是源于他对李小龙的敬仰和对华人文化的珍视。在20世纪的香港,武术不仅是技艺,更是一种文化符号,承载了民族自豪感。陈惠敏与李小龙同属那个时代,他们共同经历了华人群体在国际社会中争取尊重的艰难岁月。李小龙用自己的努力打破了西方对华人的偏见,而陈惠敏显然希望李国豪能继承这份精神遗产。 当李国豪说出“我不是中国人”时,陈惠敏的反应可以理解为一种失望与不解。在他看来,李国豪不仅否定了自己的血脉根源,也辜负了父亲留下的精神财富。他的怒斥“没你爸李小龙,谁会理你?”直指李国豪的成就与家族背景密不可分。这种说法虽然尖锐,却也反映了一个事实:李国豪在当时的名气和机会,很大程度上源于父亲的光环。陈惠敏的愤怒,某种程度上是对文化传承中断的痛惜。 这场冲突的核心在于文化认同的复杂性。文化认同并非单纯由血统决定,它还受到成长环境、教育背景和社会经历的深刻影响。李国豪的回应表明,他更倾向于以个人经历定义自己,而非被家族血脉所束缚。这种选择在全球化时代并不罕见。许多第二代移民在面对双重文化时,都会经历身份的挣扎与重新定位。李国豪作为混血儿,他的困惑与选择具有一定的普遍性。 然而,对于陈惠敏和许多华人来说,血脉与文化是不可分割的。李小龙的成就不仅是个人荣耀,更是华人集体记忆的一部分。李国豪的否认在他们眼中近乎背叛。这种观念差异导致了双方的激烈对立,也引发了更广泛的思考:文化认同究竟是先天的烙印,还是后天的选择? 李国豪与陈惠敏的冲突,是一场关于身份与传承的交锋。文化认同究竟由谁定义?李国豪的选择是背叛还是坚持?陈惠敏的怒火是固执还是深情?这些问题没有标准答案,却值得我们深思。欢迎在评论区分享您的观点,探讨血脉、文化与个人意志的微妙关系。