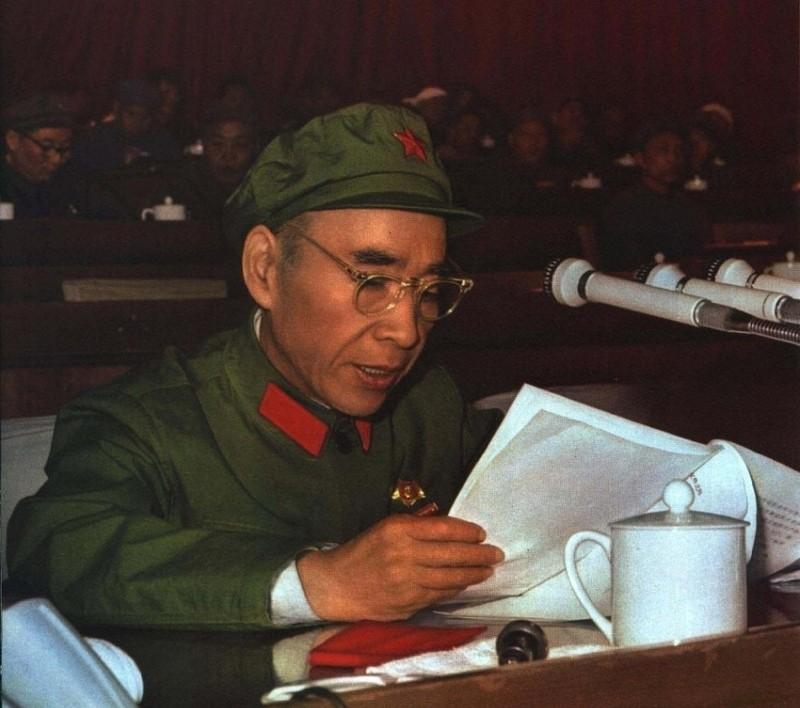

“我们不能火化总理!”1976年1月11日,当周总理的遗体运到八宝山时,所有的火化工人都拒绝给周总理点火,最终,治丧委员会不得不指派一名优秀的党员去完成这一艰难的任务。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1976年1月11日,北京的寒风像刀子一样割在脸上,八宝山殡仪馆门口,人群从天未亮就聚集起来,黑布花在风中飘动。 有人跪在冰冷的地上,手里攥着皱巴巴的烟盒,嘴唇冻得发紫,却一动不动,他们都知道,这一天,是周恩来总理最后一次经过这里。 三天前的清晨,协和医院传来噩耗,广播一遍遍播报着总理逝世的消息,低沉的声音传遍大街小巷,北京城像是被一层无形的雾笼罩着,哭声时不时从胡同深处传来,有人在街角下跪,连夜点起蜡烛。 一个纺织女工跪在雪地里,膝下的积雪化成冰片,也不肯起身,长安街两旁的松树枝上,很快系满了自制的白花和黑布条,那是普通人唯一能做的事,用最简单的方式告诉世界,他们失去了最亲的人。 1月11日早晨,载着总理遗体的黑色灵车从北京医院缓缓驶出,道路两侧早已站满自发送行的群众,队伍一直绵延到石景山,冷风中,有人把孩子举到肩头,只为能看一眼灵车经过。 一个拄着拐杖的老农从河北走了八十里路,鞋底磨穿了,怀里揣着半包大前门香烟,他听人说总理喜欢抽烟,攒了三个月的烟票换来,想着能在路边递过去一盒算是尽心意。 身旁的孩子把一枚纪念章别在树干上,碰撞声像小石子砸在冻土上,清脆又悲凉,八宝山殡仪馆内,火化车间里气氛压得透不过气。 十几个经验老到的工人站在原地,手里拿着点火棒,谁也没有动作,老师傅张德顺突然把帽子扔在地上,嗓子哽住:“这火,我点不下去!” 这个一生点过成千上万火化炉的人,此刻像是失去了力气,有人转过身用衣袖抹泪,有人手心冒汗却死死攥着操作杆不肯上前。 他们都记得,总理生前来过八宝山视察,特意嘱咐要给困难职工多发棉袄,有人回忆起总理每次见面都能叫出工人的名字,说“你们辛苦了,要注意保暖”。 现在要亲手把这样一位总理送进火炉,谁也不忍心,点火棒忽然像一块千斤巨石压在手上,没人能举得起来。 治丧委员会的人急得团团转,跑遍三个车间都没人愿意出手,有人拿出总理的遗嘱,大声念:“火化,不保留遗体,不占国家土地。”工人们抹着眼泪说:“不是不听话,是舍不得,是下不了手。” 他们本是普通人家的孩子,是总理带着他们走出苦日子的人,现在要用手里这根冰冷的点火棒为总理点最后一把火,心里像刀割一样。 时间一分一秒过去,灵车安静停放,车间里只能听见抽泣声,最后只好临时抽调了一名老党员刘占海来执行。 刘占海当过兵,参加过抗美援朝,胸前的口袋里露出一张发黄的老照片,是他年轻时在烈士陵园遇见总理时拍下的合影。 他走到炉门前,双手颤抖,深吸了三口气,像是在战场上准备冲锋,手指按下按钮,炉门缓缓合上,旁边工人再也忍不住,集体痛哭失声,哭声像是要把屋顶掀开。 那天的火化记录上有一行特殊备注:温度调低二十度,时间延长半小时,只为了让总理走得慢一些,炉火渐渐暗下来时,所有工人还守在原地,没有一个人离开。 他们轻轻收集每一撮骨灰,像守护至亲一样,外面的人群一直没散,很多人哭着喊“总理啊”,声音一阵阵传进车间,让人心口发酸。 后来,按照遗愿,骨灰被撒入祖国的大江大河,总理一生不求特殊,走的时候也不占一寸土地。 他把自己彻底交还给了这个国家和人民,多年以后,每到1月11日,当年的火化工人还会悄悄去街角烧纸,不为别的,只是想对那一天没能说出口的话再低声喊一遍:“总理,我们真的不舍得点那把火。” 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:北京日报——1976年八宝山火化车间往事