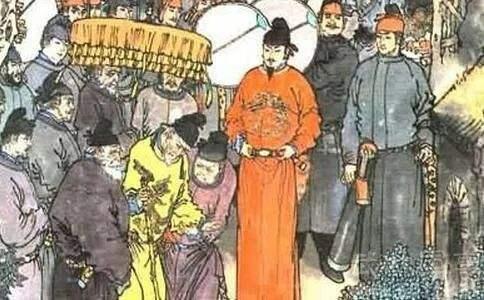

皇帝退位,太子即位,听起来顺理成章。但偏偏,这一对父子走得太快,断得太慢。一封信,一句“不回长安”,打破了帝国表面的平静。退位的皇帝握有余权,继位的儿子心中不安,这不是亲情往来,这是一次精致的权力拉锯。 安史之乱爆发,唐朝陷入一场灾难。长安失守,皇帝李隆基仓皇逃往四川。中途,马嵬坡一役,杨贵妃香消玉殒,皇室尊严跌入谷底。老皇帝心灰意冷,撤往成都,不再问政。 而太子李亨,另走一条路。他在灵武自立,登基为帝,改元“至德”,对外宣称奉太上皇之命临危受命,实则,是在动乱中抓住了那一线权力缝隙。 父在西蜀,子在北地。一个太上皇,一个皇帝,朝廷的天平被人为分裂。李亨知道,这个皇位来得不光彩,也不稳固。他得做点什么,消弭隐患。 于是,他写信了。 信中言辞恳切,声声父子情深。他说皇位可归还,只愿父皇回京安享天年,自己退居东宫,仍为太子。他不是不想做皇帝,而是更怕父皇不再沉默。 信到了成都,递到李隆基手中。此时的太上皇,虽然身在边陲,却依旧掌握朝中不少实权。三品以上任命,仍需他点头;皇宫制度沿袭,照旧按玄宗旧制执行。他虽称“退”,却未真正放手。 看到信,李隆基没有喜悦。他冷静看完,随后提笔回信。他没有痛斥,也没有感激。他只写一句:“不回长安,把剑南道给我,我在此终老。” 这一句,像冷水,兜头泼在李亨心头。 他明白了。父皇不想复位,更不想回京。他要的,是手中的剑南,是独立一隅的自由,是不受儿子控制的“太上皇帝”。 这封信,是一次拒绝,更是一种宣告。李亨让位是假,探底是真;李隆基拒归是假,立场是真。他不想回长安,不是不念旧情,而是不愿再被朝中权斗吞噬。 剑南,是唐朝西南屏障。富庶、险要、兵足粮多。李隆基在那里,不仅是一个养老的老人,更是一个坐镇一方的老政权。 李亨慌了。 父皇在外,兵马可集,旧臣可聚。一个不慎,长安政权就可能被颠覆。他不是没想过逼迫,但李隆基是父皇,更是昔日的“天可汗”。朝中很多人,心还在那位太上皇身上。 他开始调遣宦官,收编军权,尤其是加重对李辅国、鱼朝恩等人倚重。宦官逐步进入军政核心,朝廷气氛陡然紧张。臣子们察觉到了变化,文臣噤声,武将观望。长安虽表面安宁,实则风雨欲来。 而李隆基在剑南道,虽未称帝,却时常召见旧臣,颁布指令。他的沉默,是姿态;他的存在,是威慑。 父子之间,谁也不主动开战,但彼此都知道:这场博弈,还没完。 最终,僵局被打破。 公元757年,长安收复。肃宗李亨命人请太上皇回宫,但这次不是让位,而是将其接回太极宫,名义上供养,实则彻底软禁。 李辅国奉旨,前往迎驾,礼仪简略,排场大减。玄宗踏入长安,却发现自己已无朝权,连随身老仆高力士也被软禁。 从此,太上皇再未涉政。剑南失去,太极宫成了牢笼。他被称为“上皇”,却是个无声的影子。曾经一人之下万人之上的李隆基,终究败在自己的儿子手里。 李亨如释重负。他再未提过“让位”之事,全面接手政务,彻底扫清潜在威胁。但代价,是朝中从此权力失衡,宦官专权之祸也因此埋下种子。 一个帝王,一个太子,原本是父子,最后却成了权力对峙的双雄。不是不孝,也不是不仁,只是皇位之下,无情最真。 一封信,一句拒绝,一场沉默的对抗。 玄宗拒不回京,是一次姿态,也是对自己晚年命运的无声控诉。李亨苦劝父归,是一场试探,也是权力边界的最后防线。 父子之争,表面温和,实则刀光剑影。血缘不能中和权力的锋利,亲情难挡帝国机器的冷漠。 从这一封信开始,大唐盛世的最后余光,也开始慢慢熄灭了。