1958年,粟裕被解除总参谋长职务,此后远离军界再也没被重用。陈赓对栗裕说:“你功劳很大,打仗厉害,容易遭人嫉妒,但是你又不会逢迎别人,当然就被别人冷落了。

粟裕这人,从小就不是啥富家子弟,1907年生在湖南会同县一个普通侗族家庭,家里穷得叮当响,早年念书也不顺,留过级,但脑子活络,对国家大事感兴趣。1924年他离家去常德上学,第二师范附小那会儿,就接触进步思想,很快就加入学生会,搞迎北伐军的活动。1926年入团,次年转党,那时候才20岁出头,就投身革命了。南昌起义他参加,当警卫班班长,随部队南下打仗,经历会昌战役啥的,硬是活下来了。

1928年跟朱德陈毅上井冈山,编入红四军,从连长干起,一步步打拼。红军时期,他当过支队长、师长,参与攻长沙、吉安,反围剿五次都冲在前头。1933年硝石战斗胳膊伤了,落下残疾,但没耽误事。1934年北上抗日先遣队参谋长,部队失利后,他带人突围,在浙南搞三年游击,建根据地,那时候条件苦,靠山吃山,硬扛下来。抗日开始,新四军第二支队副司令,挺进江南,打韦岗伏击,歼日伪不少。1940年黄桥战役,灭国军一万多,稳住苏北根据地。

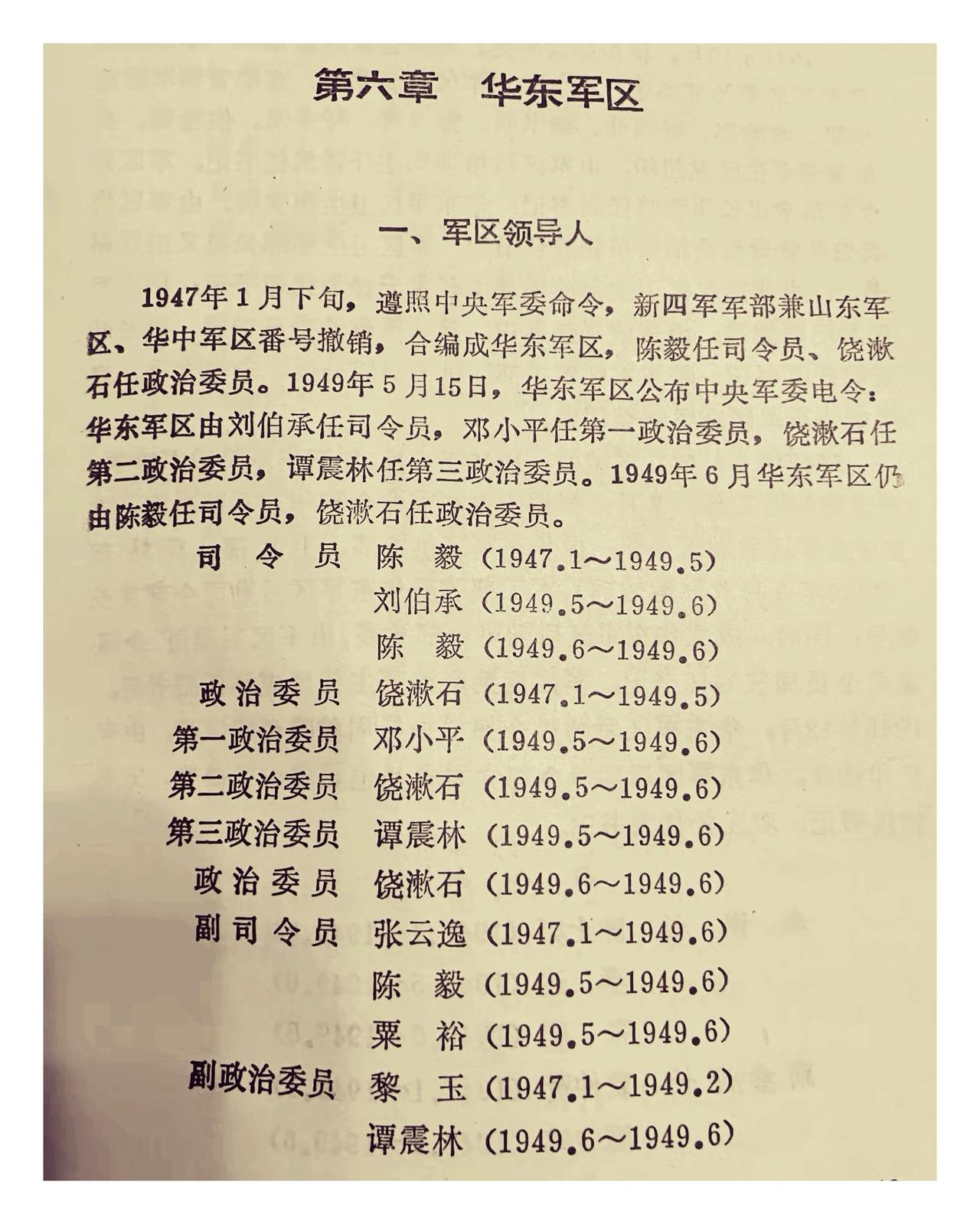

皖南事变后,当一师师长,苏中军区司令,指挥车桥战役,灭日军几百,巩固阵地。解放战争那几年,他真牛,华东野战军副司令,实际指挥,苏中七战七捷,灭敌五万多。宿北、鲁南、莱芜、孟良崮,一个接一个,孟良崮灭74师三万多,张灵甫完了。豫东、济南、淮海、渡江、上海战役,淮海灭敌五十五万多,杜聿明被俘,上海灭敌十五万,汤恩伯跑了。这些仗打得准,判断敌情准,从实际出发,不搞花架子。1955年授大将衔,排第一,勋章一级八一、独立自由、解放全拿了。之前华东军区司令,积累经验多,战术创新不少,大家公认战术专家。

1958年那事儿,说起来挺复杂的,当时军委扩大会议从5月开到7月,主题是反教条主义,整风整编。粟裕作为总参谋长,参加会议,本来是谈工作看法,结果卷进去了。起因有几个,一是总参跟国防部关系问题,早被反映上去,粟裕坚持学苏联经验,被扣帽子,说是资产阶级军事路线。还有个人主义指责,有人说他写检讨是告阴状,越权调兵啥的。会议上批评激烈,彭德怀主持,粟裕多次发言检讨,承认不足,但指责越来越多,列举南麻临朐战役旧账,说他不会打仗。

批斗分组进行,他面对质疑,一一答复。8月上旬继续开,粟裕每天去会场,职务问题提上日程。8月31日,政治局决定解除他总参谋长职务,调黄克诚接替。通知下来,粟裕接受安排,从此不接触部队一线。陈赓那话,是在医院说的,两人老战友,合作过淮海啥的。陈赓点出粟裕战功大,指挥强,但性格耿直,不巴结人,容易遭嫉妒,从古今看,这种人日子难过。他俩谈过去战役,陈赓为粟裕辩护过,但陈赓自己心脏病重,1961年去世前,还叮嘱粟裕坚持原则。

这话道出关键,粟裕不唯上,观点独立,得罪人,在人际上吃亏。会议后,粟裕调国防部副部长兼军事科学院副院长,具体在研究院工作。他的错误传达到团级地委,但没完全打倒,还能研究军事。陈赓的话提醒,功高震主加不会迎合,双重忌讳,注定冷落。整个过程,粟裕低调应对,没闹腾,体现原则性。

调整后,粟裕去军事科学院当副院长,负责常务,重点研究军事理论。1958年9月上任,他翻资料,写文章,指导年轻人编战史,没一线指挥权了。1960年代,北京家里过得安静,读读书,散步啥的,坚持原则,没卷进派系。1970年代末,情况稳了,继续任职,视察部队,给中央写报告,谈部队建设。1976年他写战争回忆录,整理经验。1984年2月5日,北京病逝,77岁。遗体告别,许多老同志来,讣告特别,说他是杰出军事家,突出贡献。

葬礼上,王必成说他是被浪费的人才,压抑多年。王必成是老部下,当军事科学院副院长,替粟裕鸣不平。粟裕一生指挥几十仗,战术创新多,军队学到现在。事迹入史册,激励后人搞国防。他后半生坎坷,蒙冤近四十年,到去世才平反,楚青帮推动。粟裕忍辱负重,专注工作,没怨言,体现军人本色。晚年他创建航空事业也有贡献,当上海军管副主任时,推动相关工作。总之,他从普通士兵到大将,靠实干,晚年虽闲职,但影响大,历史证明人才不会忘。