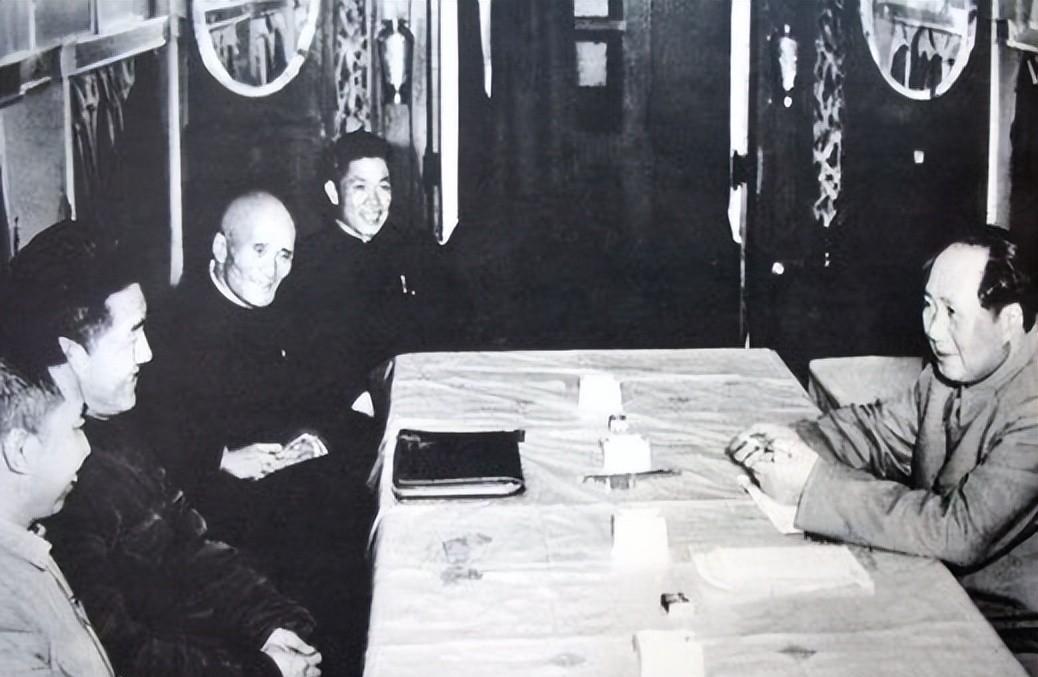

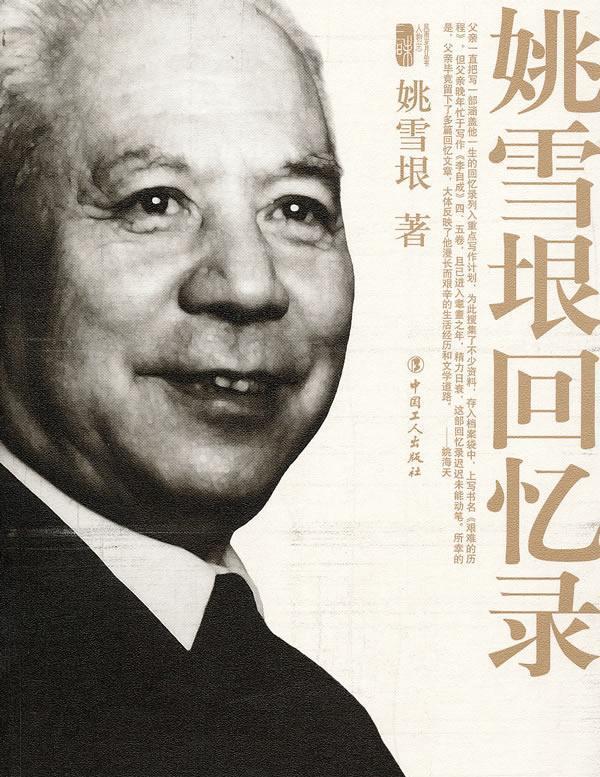

这位开国少将,曾是华国锋的顶头上司,他是如何评价华国锋的? “1968年6月5日清晨,长沙又要下雨了,华主任,主席明天可能视察省革委,你看安全方案还得再过一遍。”黎原一边折伞,一边对身旁的华国锋说道。短短一句提醒,既像同事,又带着上级对下级的关切,这也恰好揭开了两人三年共事的序幕。 看到这里,很多读者或许会好奇:开国少将里到底是谁能当过华国锋的“顶头上司”?答案并不神秘——河南息县人黎原。相比姓名,他在战场上的代号“硬骨头团长”更响亮,只是时过境迁,这个外号连同他在湖南的那段经历一起,被尘封在档案室深处。 黎原1919年生,18岁参加抗日,枪林弹雨里一路升到东北野战军第十纵队团长。辽沈战役期间,他带着一个团在田家屯死守三昼夜,后背包上被子弹穿出四个洞,人却硬是没倒。战友私下说,“老黎挨打都不松口,干活肯定也不含糊。”这种评价,在1960年代再度应验。 1952年,原第十纵被编为第47军;1964年授衔,黎原挂上少将领花;翌年他接任第47军军长。正当他琢磨如何练兵时,中央一纸命令:“三支两军”——支左、支工、支农和军管、军训——把他连人带兵调进湖南。 湖南局面复杂,地方武斗此起彼伏,工业生产大幅滑坡,眼看扛不住。黎原奉命先行入湘,先是接管军管小组,再兼任省军区第一政委。那时的华国锋,已在湖南省工作十多年,职位虽不高,却是省内少见的“稳得住”的干部。1968年2月,湖南省革命委员会宣布成立,黎原当主任,华国锋列名副主任。自此,一位久经战火的将领,与一位治政务实的地方干部开始搭档。 黎原做派简练:白天事务会议,夜里下到车间。华国锋偏温厚:喜欢跑基层,常常自己带着速写本,工厂、农村一圈转下来,记得密密麻麻。两种风格不冲突,他们见面探讨的最多一句就是:“眼下先让饭碗稳住,别让枪声再响。”长沙机床厂、湘潭钢铁公司、洞庭湖农场,都是两人并肩现身的地方。 那年8月初,毛主席南巡,专列驶进长沙。黎原事前三次打电话,最后一次几乎是报告:“主席,安全能保证,但请允许我带一位同志汇报工业恢复情况。”主席笑着答:“可以嘛,你跟我介绍过的那位华同志吧。”次日晚,华国锋第一次在黎原陪同下,面对毛主席详述湖南形势。汇报完毕,主席点头:“抓革命,促生产,还得看你们联手。”这句话,后来被湖南工矿体系挂在黑板报头版好几个月。 1970年春,中央决定调整领导班子,黎原调往广州军区。临行前一周,两人在省革委顶楼谈到深夜。黎原叮嘱:“我走了,你压力更大,别拿身体开玩笑。”华国锋只是反复说:“有困难,我自己扛。” 两人共事三年,黎原对华国锋留下了极为简洁的一串评语:“忠厚、诚恳、忠诚、正派、严己。”乍一听像官样文章,可细究每一点,都配得上实锤。他举过三个小例子,均载入当年的《内部参阅》: 其一,住处。省革委大院腾出两栋小楼,很多领导一夜之间把行李搬了进去。华国锋依旧住在八一路家属区三楼,一套老式小居室,雨天楼梯渗水。他一句“挪来挪去浪费时间”,顶住了劝说。多年后有人查旧档,才知道那套房连独立卫生间都没有。 其二,子女参军。教育停摆,进部队是稀缺通道,连看门老大爷都想托关系。秘书私下劝他:“一句话,孩子就能上军校。”华国锋摇头:“严格一点,往农村去历练也不是坏事。”最终,几个孩子全部上山下乡,有的插队八年才返城。 其三,用车。省里配了一辆崭新的吉普,牌照早办好,他却交给机要科备用。日常出差仍乘红旗轿车拼车,常常和文件包一起挤后座。有一次赶往株洲,雨夜路滑,司机抱怨灯光不够亮。华国锋笑道:“灯泡旧了换新就行,车子好开就行,别挑。” 有人或许要问,黎原既然如此看重华国锋,又为何没再有深入合作?原因并不复杂:1971年后局势巨变,军内、地方两条线人事都大幅调整。黎原在广州军区分管战备,整日与地图、海图打交道;华国锋则留守湖南,直到1973年才调进中央。时空距离被拉开,但彼此欣赏从未淡薄。1976年10月,中国政坛风云再起,黎原从报纸上读到“华国锋主持中央工作”的消息,一句“这小子行啊”脱口而出,连身边警卫都听得清清楚楚。 笔者翻阅过黎原晚年手稿,里面写道:“我了解他人品,干大事心里有杆秤,不务虚名。”寥寥数语,却胜过千言万语的吹捧。不得不说,在那个权力分合剧烈的年代,能得到严厉军人如此评价实属难得。 试想一下,如果当年湖南缺了其中任何一人,生产秩序恢复能否这么快?没人可以给出绝对答案,但有一点可以确认:黎原与华国锋那份互补式的协作,为后续全国范围内“抓生产、稳人心”提供了范本。正因为此,当黎原回顾往事,他最先讲起的不是战斗,而是那座省革委大楼里一张张深夜不灭的灯光。这些灯光,照见了两位领导者的性格,也照见了一段相互成就的历史节点。