在二战的最后阶段,日本社会发生了剧变,原本远离战火的日本人民终于切实感受到了战争的残酷。战争一开始,日本本土并未遭遇直接的攻击,民众的日常生活也没有受到太大影响。尽管军国主义的气氛愈发浓烈,普通百姓依然觉得战争离自己很远,感受不到那种生死攸关的威胁。然而,随着盟军空军的压制性轰炸和不断升高的战火强度,日本人民再也无法无视战争的残酷。

当盟军的轰炸机飞越日本领空,炮弹在城市中四处爆炸,彻底改变了日本人民的日常生活。爆炸声的回响、城市废墟的景象,让人们开始意识到,战争已经不再是某个遥远的概念,而是现实中的噩梦。社会精英和普通民众的恐慌情绪蔓延开来,战后记载中可以看到,当时的日本人将这些变化描述为一种深切的绝望——他们开始感到自己的国家即将被完全摧毁。

然而,令人意外的是,尽管日本的许多城市在轰炸中变成废墟,京都和奈良却意外地保留完好。虽然这些城市周围的军事设施被摧毁,但它们的核心却未遭到破坏。这一事实令日本人感到震惊,并且开始猜测是否有人在背后影响了盟军的决策。事实证明,这种猜测并非空穴来风。战后,日本人开始向美军寻求答案,想知道是谁为这些古老的城市争取了保留的机会。

直到1985年3月,《朝日新闻》通过一项详细的调查,发布了题为《古都的恩人是中国学者》的报道,这一消息在中日两国引起了极大的反响。报道揭示,这位拯救京都和奈良古迹的人,正是中国学者梁思成。通过这篇文章,梁思成与日本之间的历史渊源被揭示出来,也让他在日本赢得了“古都恩人”的美誉。

梁思成,作为梁启超的长子,在中国历史的关键时期出生于日本横滨。父亲梁启超因戊戌变法失败后流亡日本,在那里度过了流亡生涯。梁思成的出生,正好发生在这种特殊的背景下,使他在日本度过了平静的童年时光。在梁启超的教育下,梁思成从小便接触到了广泛的知识,并在父亲的熏陶下,形成了独立而深刻的思维方式。梁启超以幽默和乐观的个性,鼓励孩子们在生活中寻求自我表达,不拘泥于形式。梁思成在这样的教育中成长,最终也成为了中国现代建筑的开创者之一。

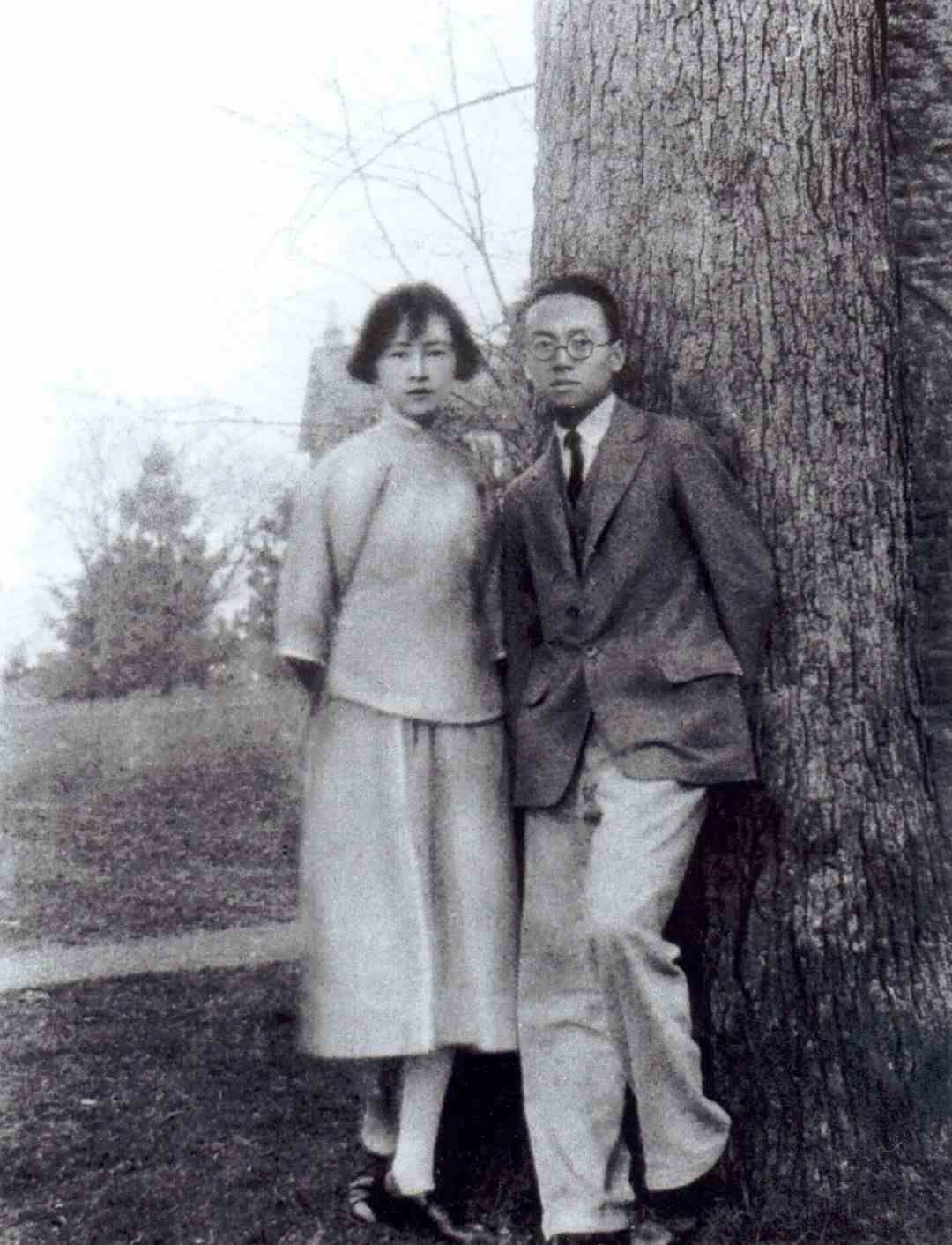

随着辛亥革命爆发,梁启超结束了自己的流亡生涯,带领家人回到中国。在北京,梁思成的学业开始起步,他先后就读于崇德国小、汇文中学以及北平清华学校。在清华,他遇到了自己一生的挚爱——林徽因。当时,林徽因刚从英国归国,两人因家庭的联系和梁启超与林长民的友谊相识。梁思成对林徽因的聪慧与洒脱深深着迷,而林徽因则在与梁思成的交流中,逐渐培养起对建筑学的兴趣。两人共同选择了建筑学作为他们的专业,并在此过程中相互支持与鼓励。

1924年,梁思成和林徽因前往美国留学,在宾夕法尼亚大学继续深造。尽管当时的社会尚未完全接受女性在建筑领域的参与,林徽因凭借她的才智和不懈努力,最终成功进入建筑学系,而梁思成也选择了与她相同的专业。两人毕业后,林徽因与梁思成结为夫妻,并在加拿大温哥华举行了婚礼。此后,他们共同开始了建筑学的探索之旅,并致力于研究与保存中国的历史建筑。

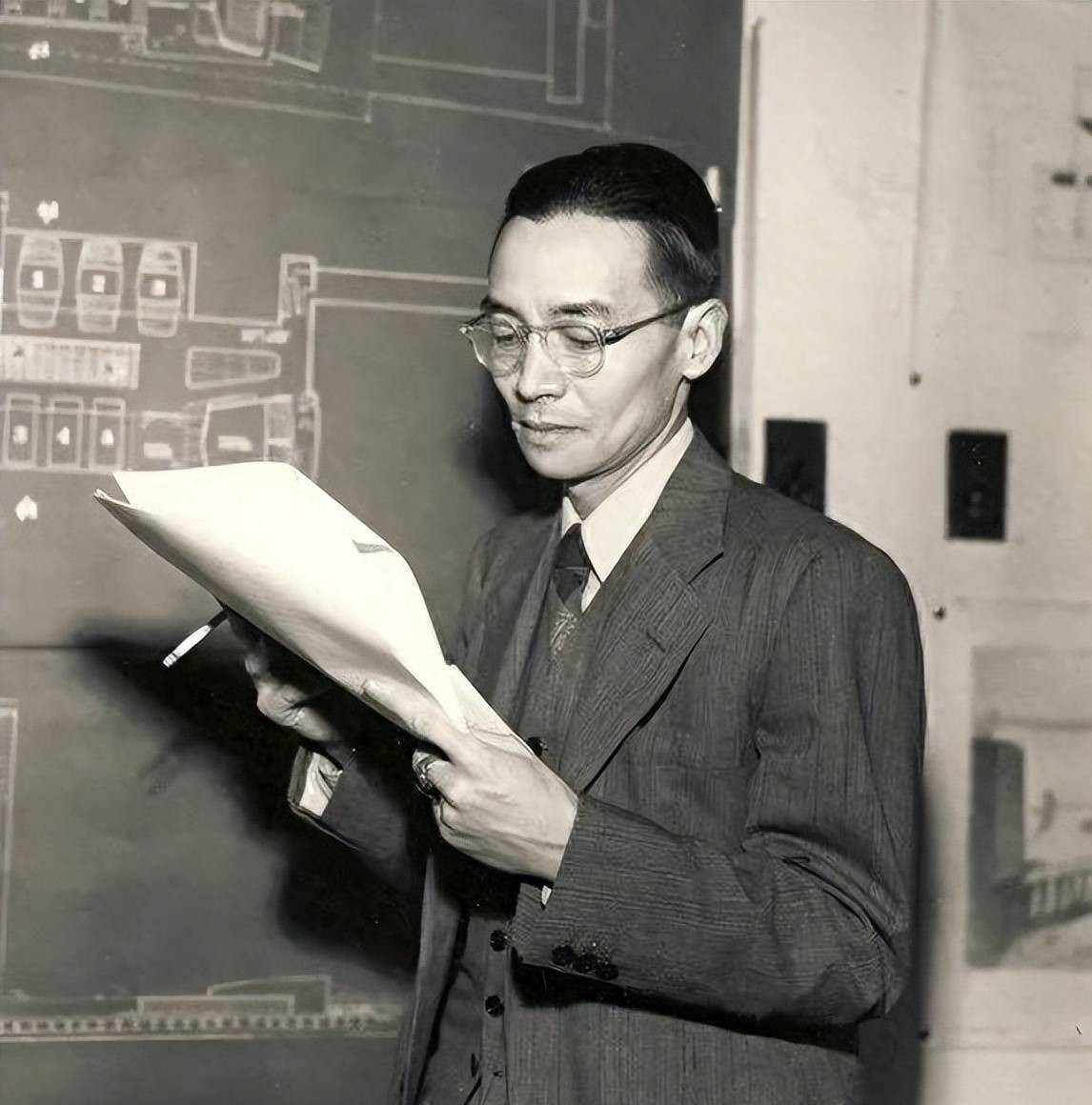

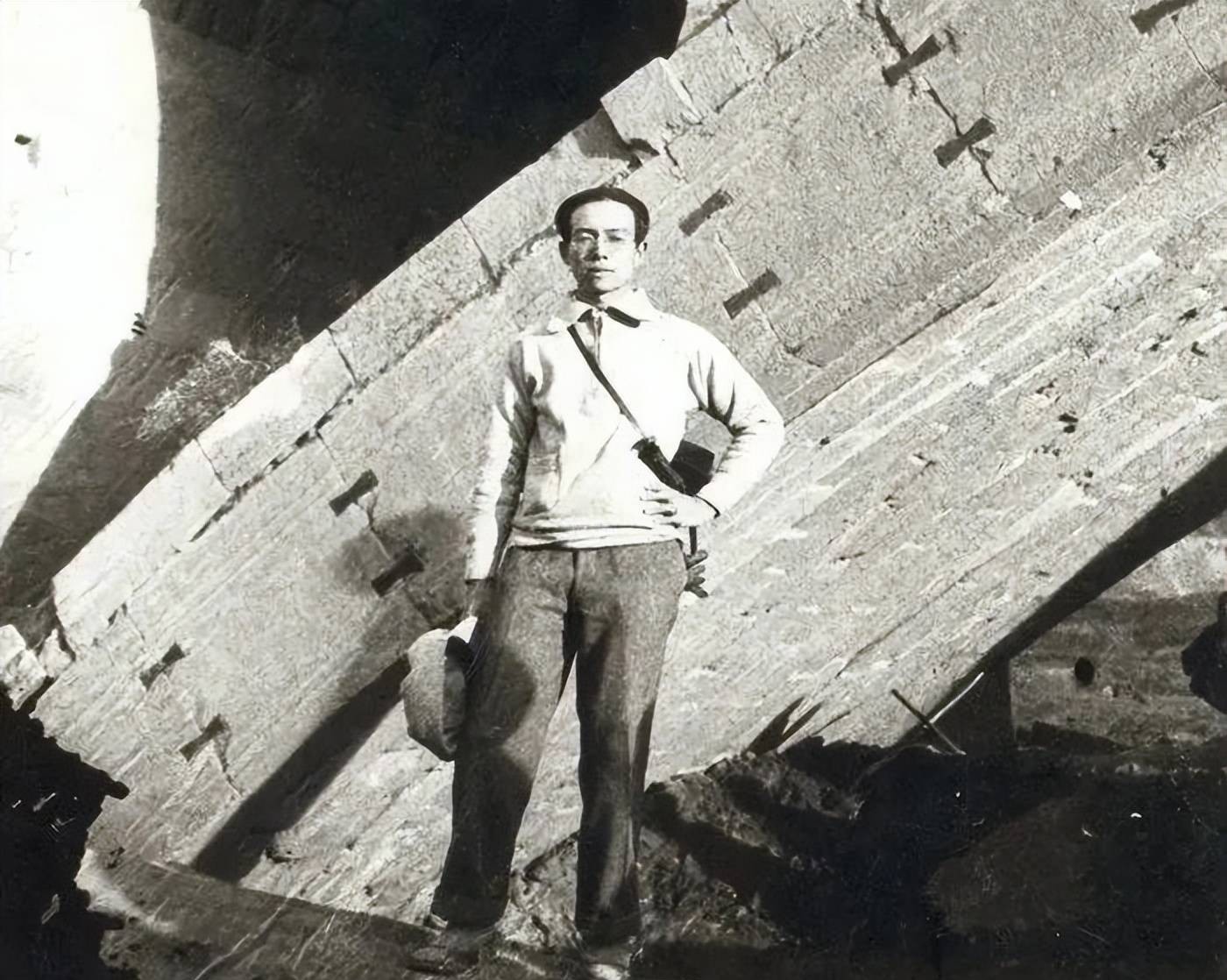

回国后,梁思成开始了自己的职业生涯,并成为中国现代建筑的先驱。尽管日本的侵略战火逼近,梁思成依然坚持自己的使命,致力于古建筑的保护与修复工作。在日本侵占东北后,他被迫放弃了教学岗位,返回北京,并参与到中国营造学社的工作中,展开对古代建筑的研究与保护。

在这个过程中,梁思成所做的保护工作逐渐得到了国际社会的认可,尤其是在战区文物保护委员会副主任的职务上,他不仅研究和修复了大量中国古代建筑,还为保护日本的京都和奈良古都做出了重大贡献。美国对日本本土进行的轰炸几乎摧毁了所有大城市,而京都和奈良却奇迹般地幸免于难,这与梁思成的努力密切相关。他以建筑学家的责任感和大局观,向美军提出保护这些历史遗产的建议,最终说服了美国高层放弃对这两座古城的轰炸。

这一历史事件直到1985年才被广泛知晓,而梁思成的名字也因此在日本民众中传颂开来。与此形成鲜明对比的是,梁思成在北京的另一个遗憾——北京城墙的拆除。尽管梁思成多次呼吁保留这一历史遗迹,并提出了许多合理的改造建议,最终北京的城墙仍在1950年代逐渐被拆除,这一历史的损失成了梁思成心中永远的痛。