写作是一项充满挑战的工作,作者们每天都在辛勤创作,只为了养家糊口、为生活奔波。希望各位朋友能够理解我们这一份心情。为了让大家更好地阅读文章,文中插入了一个简短的广告,观看5秒后就能解锁全文,感谢大家的支持和耐心!

---

袁崇焕,字元素,号自如,生于1584年,来自广东东莞。他是明朝末期的杰出军事将领、政治家以及民族英雄,在抵御后金的侵略中,作出了无可替代的巨大贡献。袁崇焕的一生,充满了传奇与英雄气概,他的事迹至今被人传颂,成为了中国历史上值得铭记的一部分。

袁崇焕出生在一个农商兼营的家庭。父亲袁子鹏和祖父袁世祥从事木材生意,往返于广东东莞和广西藤县之间。这样的家庭背景为袁崇焕日后的军事和政治生涯提供了独特的基础。通过与商人、士兵的接触,他很早就开始接触到商贸与军事的相关知识,这在他后来的成就中起到了重要作用。

14岁时,袁崇焕随着家人来到了广西藤县求学。在藤县的求学生活中,袁崇焕不仅涉猎了诗文创作,还在《游雁洲》等诗篇中展现了出色的文学才华。这段经历,不仅培养了他在文学方面的造诣,也让他对边疆地理和民族关系有了更加深入的了解,为他日后的军事生涯奠定了坚实的基础。

1619年,年仅35岁的袁崇焕通过科举考试成功中举,并被任命为福建邵武知县。在任期内,他秉公办事、关爱百姓,深得当地百姓的爱戴。他不仅注重政务,也积极研究兵法,常与退伍老兵交流,提升了自己对军事理论的理解和实际操作的能力。正是这段经历,让他对军事产生了浓厚的兴趣,并为未来的军事生涯打下了扎实的基础。

1622年,袁崇焕自荐前往辽东任职,开始了他的军旅生涯。彼时,辽东的局势非常紧张,后金势力日益壮大,严重威胁着明朝的边疆安全。袁崇焕上任后立即着手整顿军纪,加强防务,表现出了非凡的军事才华。此时,他已经不是一个普通的官员,而是肩负起了保卫国家的重任。

1626年,袁崇焕在宁远之战中,以卓越的指挥和巧妙的战术成功击退了后金的强大军队,首次为明朝赢得了对后金的重大胜利。这一胜利不仅巩固了辽东的防线,也大大鼓舞了明军士气,为后来的抵抗争取了宝贵的时间。袁崇焕凭借这一战功迅速崭露头角,成为明朝的中流砥柱。

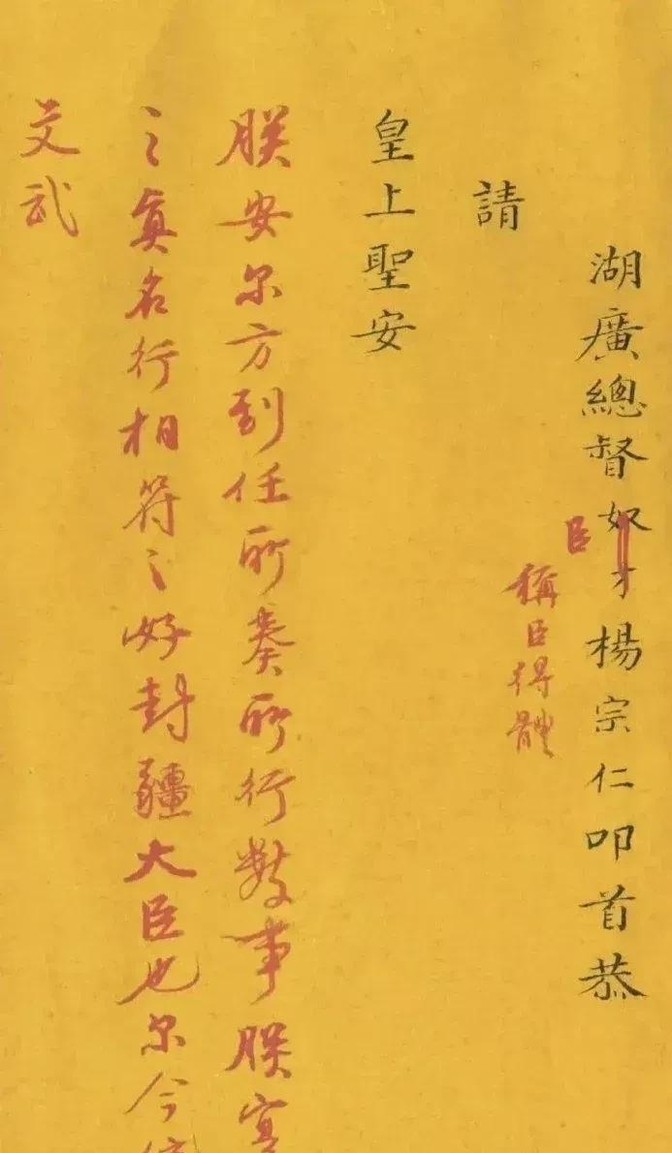

这一辉煌战绩引起了朝廷的高度关注。1628年,袁崇焕向崇祯皇帝提出了宏大的“复辽计划”,获得了皇帝的支持。该计划内容丰富,涉及边防加强、农业发展、军纪整顿等多个方面,展现了他深远的战略眼光和全方位的思考。皇帝赐予袁崇焕太子太保的荣誉,并奖赏了许多贵重的物品。此时,袁崇焕已经不再是一个地方官,而是朝廷依赖的重要军事领袖。

在接下来的岁月里,袁崇焕致力于建设“关宁锦防线”,这条防线成为了抵御后金入侵的重要屏障。他采取了多项有效措施来稳固边防,如让辽人守卫辽土,实行屯田制等,这些举措不仅增强了军事防御能力,还改善了当地百姓的生活条件,获得了百姓的支持和信任。

然而,袁崇焕的命运在1629年发生了戏剧性的转折。他下令处死东江镇总兵毛文龙,这一决策引发了极大的争议。尽管毛文龙在辽东战场立下了赫赫战功,但由于他的骄纵跋扈和侵占军饷等问题,袁崇焕认为他的行为已经严重影响了军纪与战略布局。因此,他做出了这一极其艰难的决定。

与此同时,后金军队突破了明军防线,直逼北京,史称“己巳之变”。在这场危机中,袁崇焕亲自带领明军,在广渠门和左安门成功击退了后金军队,展现了他卓越的军事指挥才能。然而,尽管他再度取得了显著的战果,崇祯帝对他产生了怀疑,导致了接下来的悲剧。

1630年8月,崇祯帝以谋反罪判处袁崇焕死刑,这一决策引发了社会的巨大争议。很多人认为他是忠臣,指责他是冤屈;也有不少人指责他因杀害毛文龙而犯下了巨大的错误。直到清朝编修《明史》时,才认定袁崇焕的死因是中了皇太极的反间计,成为清朝政权洗刷明朝历史的一部分。

袁崇焕的一生充满了传奇色彩,他的军事才能和爱国精神至今依然受到人们的推崇。他的军事思想,尤其是“以守为攻”的战略思想,为后世军事理论的发展提供了重要的参考。他不仅注重军事战略,也关心民生问题,推行屯田制度,帮助军民开荒种田,改善了百姓的生活水平,为长期的抗战提供了坚实的经济基础。

袁崇焕的事迹也极大地影响了后代,他的忠诚与英勇激励了无数人为国家的未来而奋斗。他不仅是中国历史上伟大的民族英雄,也是传统文化的重要代表之一。至今,袁崇焕的故乡广东东莞,设有纪念园,吸引了成千上万的游客前来参观,深刻了解这位英雄的生平与成就。