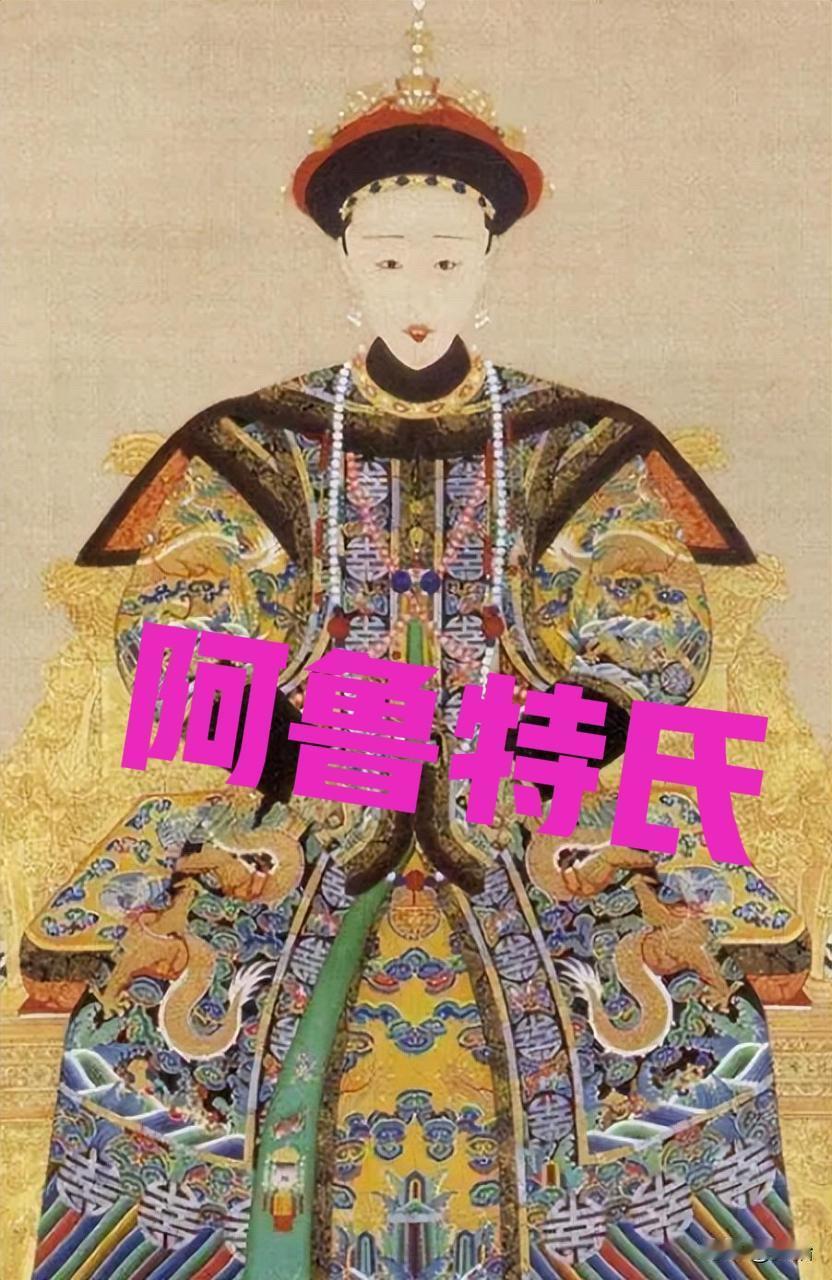

1875年,皇后阿鲁特氏被慈禧软禁,四天内没有吃水米,快要死的时候,她收到了父亲崇琦偷偷送来的一个食盒,结果食盒里竟然一点东西都没有。阿鲁特氏苦笑着,决定结束自己的生命。 同治帝驾崩还没满两个月,嘉顺皇后阿鲁特氏,被单独关进储秀宫。 谁能想到,这个被关在深宫的皇后,三年前嫁入皇家时,曾是满朝文武公认的“天作之合”。阿鲁特氏的父亲崇琦,是清朝两百多年里唯一的旗人状元,她自小跟着父亲读诗书、练书法,一手簪花小楷写得比宫里的女官还娟秀。 同治帝选后时,一眼就看中了站在人群里不卑不亢的她,可慈禧偏偏喜欢另一位侍郎的女儿富察氏,说阿鲁特氏“性子太直,不像能伺候人的”。最后还是慈安太后拍板:“选后当取德才,阿鲁特氏端庄得体,宜为中宫。” 就这一句,为后来的悲剧埋下了根。 入宫后的日子,阿鲁特氏过得如履薄冰。她见慈禧时规规矩矩行礼问安,却总被挑错——给太后递茶,说她“手指太粗”;陪太后看戏,说她“面无笑意,扫人兴致”。 同治帝心疼她,常偷偷把她召到乾清宫,两人一起临摹康熙的字帖,说些体己话。有次同治帝抱怨慈禧管得太宽,阿鲁特氏劝他:“太后也是为皇上好,忍忍就过去了。” 可这话传到慈禧耳朵里,反倒成了“挑唆母子关系”,当场就罚她在殿外跪了两个时辰,寒冬腊月,膝盖都冻青了。 同治帝驾崩时,阿鲁特氏才21岁。按规矩,她该以太后身份垂帘听政,可慈禧早就属意让年幼的光绪继位,怕阿鲁特氏碍眼,干脆以“皇后年轻,需静养”为由,把她软禁在储秀宫偏殿。门被锁死,窗户钉上了木条,每天只从门缝里塞进来一点点馊掉的米粥。她知道慈禧的心思——要么乖乖认怂,当个有名无实的“寡后”;要么就“自行了断”,给光绪的生母腾位置。 四天没进水米,阿鲁特氏已经瘦得脱了形,颧骨高高凸起,嘴唇干裂起皮。她躺在冰冷的木板床上,望着屋顶的蛛网,想起刚入宫时,父亲崇琦给她的叮嘱:“皇家不比寻常人家,凡事忍为上。” 可她忍了三年,换来的却是这样的结局。贴身宫女想偷偷给她递块糕点,被门外的太监发现,打得哭爹喊娘,从此再没人敢靠近。 直到看见父亲送来的空食盒,她才彻底死了心。崇琦是状元出身,最懂朝堂规矩,他敢送食盒,却不敢装食物,这本身就是一种暗示——外面已经被慈禧牢牢控制,没人能救她,活下去只会更屈辱。阿鲁特氏扶着墙坐起来,从发髻里抽出一根金簪,那是同治帝送她的定情物,簪头刻着“同心”二字。她摸着那两个字,眼泪终于掉了下来,不是哭自己命苦,是哭这深宫牢笼,哭这身不由己的皇家规矩。 她用金簪在墙上写下绝笔:“臣妾阿鲁特氏,侍奉大行皇帝三载,恩义难忘。今龙驭上宾,臣妾苟活无益,愿随君去,以全节烈。” 写完,将金簪刺向自己的咽喉。等到太监发现时,她已经没了气息,手里还紧紧攥着那支刻着“同心”的簪子。 消息传到崇琦那里,这位素来沉稳的状元郎,在书房里对着女儿的画像,哭得像个孩子。他何尝不想救女儿?可慈禧的懿旨早就传遍朝野:“谁敢为阿鲁特氏求情,以谋逆论处。” 他送空食盒,是想告诉女儿“爹尽力了”,却没想到会成压垮她的最后一根稻草。 有人说阿鲁特氏太傻,忍一忍或许能活下来。可她骨子里的骄傲,容不得自己苟活。一个能写出锦绣文章的女子,一个在慈禧面前不肯低头的皇后,终究是看不惯这皇权背后的龌龊。她的死,不是懦弱,是那个年代女性在皇权碾压下的无奈——连父亲都只能用一个空食盒传递绝望,她除了以死明志,还能有什么选择? 这段历史读来让人窒息。阿鲁特氏的悲剧,从来不是她“性子太直”,而是封建皇权容不下一个有思想、有骨气的女性。慈禧的狠辣,崇琦的无奈,最终都化作了那只空食盒,装着一个年轻女子的生命,和那个时代无数女性的悲哀。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。