两位回到以色列的中国犹太人后裔,在接受采访时提到了中国和以色列两国的文化差异,他们说在中国大家很喜欢互相攀比,在以色列会让人感受到内心的平静,这里才是自己真正的家…… 在中国,攀比这事儿早就不是简单的“面子工程”,而是进化成了一套精密的社会操作系统。 就拿教育这事儿来说,中国家长在孩子身上砸钱的狠劲,连华尔街的投行经理看了都得扶眼镜。 某教育机构调查显示,2024年中国家庭平均每年在孩子课外辅导上的花费,相当于以色列普通家庭全年的房贷月供。 现在连幼儿园都开始卷“双语教学”,家长们宁可勒紧裤腰带,也要给孩子报个“英式贵族早教班”,结果把三四岁的娃折腾得看见英语单词就条件反射地啃手指。 这种教育军备竞赛的直接后果,就是催生了一个年产值超5000亿的课外培训产业,而以色列的教育体系却像个“佛系玩家”。 他们的孩子每天下午三点就放学,不是在基布兹的果园里摘橙子,就是在科技孵化器里鼓捣机器人,这种“放养式”教育反而培养出了全球最高的人均创业密度。 消费战场上的硝烟更浓。中国奢侈品市场虽然在2024年遭遇了17%的滑铁卢,但假货市场却逆势增长到2000亿规模,这说明“面子经济”依然坚挺。 相比之下,以色列人的消费观简直“反人类”——他们更愿意把钱花在购买滴灌设备改造沙漠农场,或者投资初创公司开发人工智能算法。 在特拉维夫的咖啡馆里,你经常能看到穿着T恤短裤的创业者,用着价值500美元的二手笔记本电脑,却讨论着估值10亿美元的项目。 社交媒体更是把攀比文化推向了极致。中国的“朋友圈战争”已经进化到第三阶段:第一阶段是晒美食美景,第二阶段是晒娃晒车,现在流行的是“隐形炫富”——比如不经意间露出手腕上的百达翡丽,或者在定位里标注某个私人俱乐部。 而以色列的社交媒体则像个“反内卷特区”,人们更愿意分享如何用3D打印技术修复古文物,或者讨论如何通过区块链技术解决水资源分配问题,这种“硬核社交”反而让用户找到了真正的归属感。 以色列的“平静魔法”,本质上是一套独特的社会操作系统。这个国家的创业公司密度全球第一,800万人口中藏着近6000家初创企业,相当于每个以色列人都自带“创业基因”。 而他们的创业文化里就没有“年龄歧视”——50岁的工程师和25岁的程序员在孵化器里平起平坐,这种“终身学习”的氛围让每个人都能找到自己的价值坐标。 基布兹的集体生活方式更是个“反攀比神器”,在那里,人们住着统一分配的房子,开着合作社的汽车,孩子由集体抚养,连婚礼都办得像社区聚餐。 这种“去物质化”的生活,反而让以色列人在精神层面实现了“财务自由”。 兵役制度则是另一剂“平静催化剂”。每个以色列年轻人都要服2-3年兵役,在军队里,他们学会的不是如何攀比军衔,而是如何在沙漠中搭建野战医院,如何用有限的资源完成高难度任务。 这种经历让他们明白,真正的价值不在于拥有多少奢侈品,而在于解决问题的能力。 退伍后,这些“战斗民族”把军队里的团队协作精神带到了职场,在特拉维夫的科技园区,你经常能看到前坦克指挥官和前情报分析师组成创业团队,这种“混搭组合”反而碰撞出了更多创新火花。

地球过客

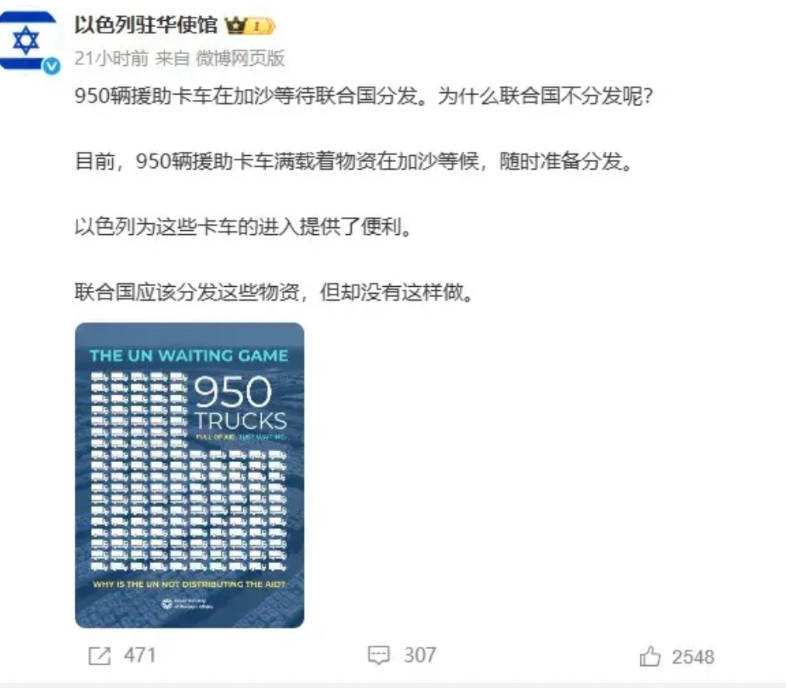

确实不是在讨论怎样屠杀加沙平民?