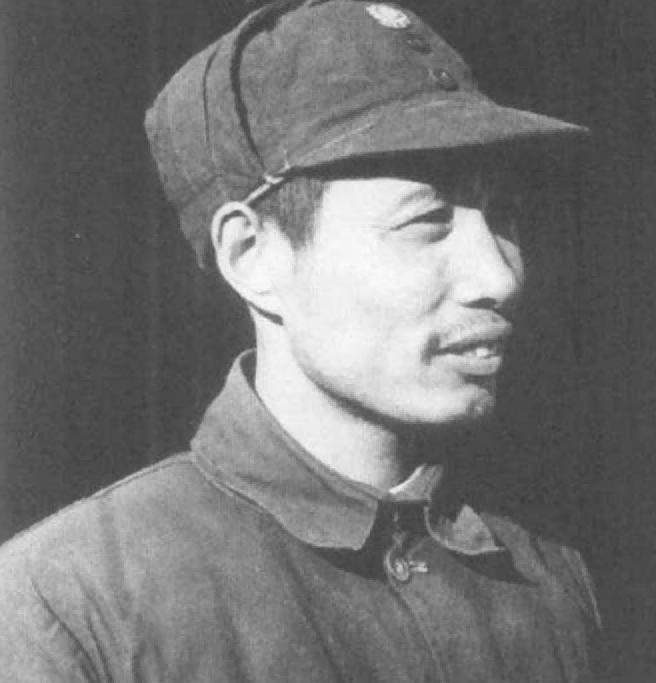

开国中将遭人铁棍猛打,生命垂危时,其子携血衣上京找老首长求救 “1967年8月的一个深夜,爸,他们又来了!”张连阳的这句急促呼喊,像匕首一样划破汽车连平房里沉闷的空气。张震睁眼,只来得及说一句“别怕”,数名持棍者已冲进屋内。铁棍猛烈落下,鲜血溅在旧军衣上,七十八岁的老将军瞬间倒地。 那件被血浸透的军装,很快成了张家唯一能向外界发出求救信号的“证明”。第二天拂晓,连阳揣着它,连夜挤上北上的绿皮车。南京到北京一千多公里,车窗外稻浪翻滚,他却顾不上看。列车每停一站,车厢里都传来“要抓黑干将”的流言,他把包更紧地抱在怀里——那包里,是父亲的命。 张震不是普通的老兵。三十年前,他在山东莱芜战场上指挥九纵突进时,还是个意气风发的副司令。再往前追,皖南事变后他就跟着新四军整编北上。枪林弹雨中活下来的男人,本以为见惯了生死,却没想到暮年会倒在自己人手里。 火车到达北京西站已是凌晨。连阳直奔阜成门外二号楼——解放军总参作战部旧址。门口警卫拦住了他,“粟裕副总长身体不好,不能见客。”连阳掏出那件血衣,几乎吼出了声:“这是张震将军的!”传达室里顿时安静。十分钟后,粟裕的秘书出现,接过血衣,眉头紧锁。其间没有一句客套话,紧张得像待发射的炮弹。 粟裕看到血衣时,正伏案研究越南战场情报。他强撑着病体,挥笔写了一份报告,另一只手抖着电话拨往国务院第一线。一旁的秘书后来回忆,老人仅说了四个字:“请托周总。”周恩来收到电报,当夜联系南京军区司令许世友:“老张是我军功臣,不得有失。”许司令第二天清晨即派直升机把张震转入军区总医院。医生诊断:多处骨裂,失血过多,必须输血抢救。 故事到这里,并没有结束。老首长与老部下的情谊,要追溯到二十年前的孟良崮。1947年,华中、山东两支野战军合并为华东野战军。粟裕任副司令,陈毅挂帅。张震的新职务是二纵副司令,那年他三十八岁,正是“打得顺手”的年纪。粟裕看上他的不是冲锋,而是谋划。分兵合击、穿插围堵、夜间急行军,张震的计划书总能让参谋处眼前一亮。也因此,1948年2月,粟裕组建东南野战军第一兵团时,第一个点名要张震当参谋长。 男人间的默契从来不靠排场,而靠硬仗。宿北、临朐、泰安,一张张电报写下指令。淮海战役期间,两人在指挥部只睡草席,七天七夜没合眼已是家常便饭。道路泥泞,后勤车走不动,张震索性带队徒步运弹药;敌情突变,他拿着望远镜蹲在指挥所屋脊上,炮弹落在十米外也纹丝不动。粟裕后来回忆:“张震恶补我略失,攻守互补,我放心。”毛泽东对战役做总结时,特别提到“华东几位参谋长堪当大任”,说的就是这一群“善谋之将”。 解放后,张震先后任华东军区参谋长、总参作战部部长,还跨过鸭绿江担任中国人民志愿军副参谋长。荣誉滚滚而来,他却说:“我文不如粟总,武不如三十八军硬汉,只是矜持一点谨慎。”1955年军衔评定,他获封中将;1988年恢复军衔制,又晋升上将。运气?更是硬实力。 遗憾的是,1960年代那场特殊风暴,让许多功勋将领备受折磨。粟裕因“病号”身份暂得安稳,却也无力保护所有战友。张震被关押、被批斗、被铁棍殴打,粟裕听后咬牙捶桌,终于鼓足勇气给周总理写了那封“求命电报”。有意思的是,许世友虽行事强悍,对老战友下不了死手,接到指示后立刻下令:“任何人不准再动张将军一根指头。”这才有了后来的抢救。 病床上的张震清醒过来时,第一句话是:“粟总好吗?”连阳点头,却没告诉父亲粟裕咳血未止。那年冬天,粟裕住进301医院再度开颅,苦撑到1984年才撒手而去。 时间很快跳到1994年2月5日。粟裕去世十周年,张震与夫人来到楚青家。屋里灯光昏黄,楚青握住张震的手,轻声说:“他放不下那顶罪名。”张震沉默良久,只回了一句:“这个结,我来解。”此后数月,他与刘华清昼夜翻阅档案,起草长文。《追忆粟裕同志》刊登那天,军中不少老兵偷偷抹泪。平反的公文没写华丽辞藻,却把“军事家”三字重新镌刻在粟裕名字前。 张震卸任中央军委副主席已是1998年,离开八一大楼那天,他回头望了一眼悬在顶楼的军旗,说:“够了,这辈子值。”2015年9月,百岁张震病逝于北京,灵车路过西长安街时,老兵列队敬礼,街角杨树沙沙作响,像在轻声送别。 我常想,如果没有那件血衣,北京到南京的铁轨上,可能多埋葬一位共和国元勋。历史从不抽象,它由一幕幕惊险、人情、信义织成。张震与粟裕的交集,正是一种把枪炮声与温情并列的铁血兄弟情。老兵已去,轨道仍在,每一次车轮滚过,或许都在提醒后人:信仰与担当,从来都是军人的脊梁。