49年李宗仁拒不投降,想和毛主席平分天下,15年后落泪:是我的错

“1949年2月的夜里十一点,电话那头的蒋介石压低嗓门:‘德邻兄,这江恐怕守不住了,你可别再犹豫。’”李宗仁沉默许久,只回了两个字:“再等等。”就是这句“再等等”,让他在随后十五年里辗转海外、几度惊魂,最后含泪认错。 淮海战役刚结束,桂系尚余的数十万兵力被李宗仁视为最后的筹码。蒋介石心里门儿清:桂系向来不听调,一旦谈判桌上让李宗仁抢了先手,自己就真成甩手掌柜。于是毒弹暗杀令悄悄签出,可箭在弦上时他又收手——蒋介石怕留下把柄,也怕失去拉拢桂系的机会。

差不多同时,北平城里灯火通明。毛泽东对刘仲容开门见山:“你们是真和谈还是想学老蒋,拖字诀?”一句话让谈判桌气氛瞬间结冰。刘仲容抹了把汗,只能搬出“共处”二字,却被毛泽东轻描淡写回绝:“长江不是分界线,只是条大河。” 李宗仁想划江而治,并非完全没有依据。桂系与中央军积怨多年,如果能北南分治,他既能保住桂系,也能逼蒋介石让出舞台。然而他忽略了一个事实——此刻的解放军已经拥有百万渡江部队,还有苏北沿岸源源不断的船只与民工。战场天平早已倾斜,他却把算盘打在“天险”二字上。 4月初,张治中抵北平再次斡旋。他和周恩来照面时颇为尴尬:“周兄,能不能缓几日?”周恩来摇头:“20日之前不给答案,部队就开船。”言罢话锋一转,“不如你留下,共商新政。”张治中心里一惊也一松——老友早猜到他的犹豫,也替他备好了退路。 黎明前的北平,张治中站在饭店阳台,望着城墙上的旌旗发呆。那一夜,他给周恩来递去口信:“文白愿留此效命。”从此,李宗仁的谈判代表团少了主心骨,南京方面再难组织有效回应。蒋介石大骂李宗仁“坏了大局”,可也清楚局势已是强弩之末,只好带走黄金、飞机直飞台北。

4月21日午夜,人民解放军炮声震天,木船铁船一起破浪。23日清晨,梅花山上的青竹旗徐徐落下,南京城安静得出奇。李宗仁仓皇南逃广州,他心里明白:再谈已无意义,却还是放不下最后的“总统”体面。 广州短暂停留后,他借“赴美治病”外衣离境。本以为远走高飞能换来安稳,没想到蒋介石根本不打算放过。1955年,蒋再度“复职”,立刻撤销李宗仁一切名义职务,还放出风声要“缉拿叛徒”。李宗仁此后十年,睡前必换三处房间,餐桌下总备一把手枪。 当年的台儿庄功臣活成了提心吊胆的流亡者,他屡次给老友写信,却不知信能否安全寄出。直到同年4月,万隆会议上传来周恩来一句“愿以和平方式解决台湾问题”,李宗仁读后长舒一口气:北京没忘他,还给他留了台阶。

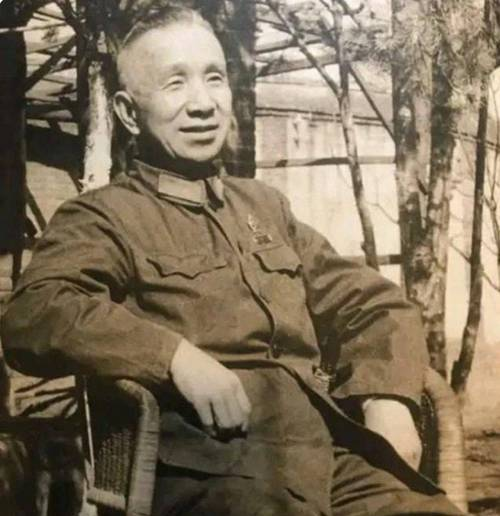

1959年国庆前夕,他特意托人寄来一批“珍贵字画”作贺礼,并强调自己当年花了11万美元。鉴定结果显示,多数为赝品。周恩来请示毛泽东,毛只笑道:“他在探底呢。把钱给他,十二万。”这一回合,信任写在行动里。 1964年冬,周恩来派人秘密赴瑞士安排李宗仁返程路线,还附上四条选择:可回国,可中途停留,可往返自如,全凭本人意愿。李宗仁看完电报,突然哽咽:“我只要第一条,回家后绝不再走。” 1965年7月18日,专机降落上海。海关外潜伏的特务扑了个空,李宗仁在警卫护送下径直进城。两天后飞抵北京,舷梯下迎候的周恩来、贺龙、陈毅让这位74岁老人双膝一软,泪水夺眶而出。他握住周恩来的手,声音发颤:“周兄,十五年,我总算活着见到你。” 回到阔别已久的土地,李宗仁很快表态:“四九年我误判形势,给国家添乱,愧疚难当。今后惟愿为建设出力,再无旁骛。”毛泽东随后在天安门城楼接见他,还拉来溥仪相识。末代皇帝与末代总统并肩而立,照片定格了一段复杂而独特的历史。

1969年初,李宗仁病重。临终前他对夫人郭德洁叮嘱:“把我葬在广西,那是我从军的地方,也是我走错路的起点。”同年1月30日,这位昔日桂系总领归于宁静。周恩来悼词只有二十来字,却掷地有声:“李宗仁先生,一生有功有过,而其晚年觉悟尤足可敬。” 若把这十五年折叠起来,最打动人的不是权谋,也不是枪火,而是那句迟到的自白:“是我的错。”折射的正是时代洪流里个人选择的重量。不错一步,已是万幸;错了敢认,亦属勇气。