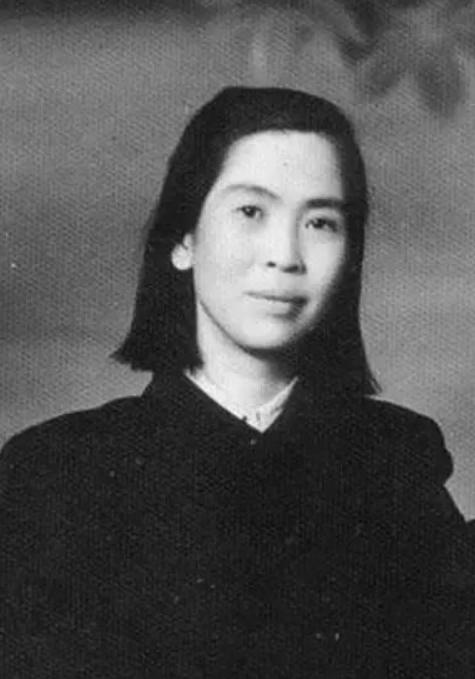

1928年,曾志在井冈山生下石来发后,因革命形势严峻、自身状况不佳,把儿子托付给乡下老百姓家,此后她投身革命,母子分离。新中国成立,曾志成了广州市委书记,而石来发只是江西农民,两人阶层不同。

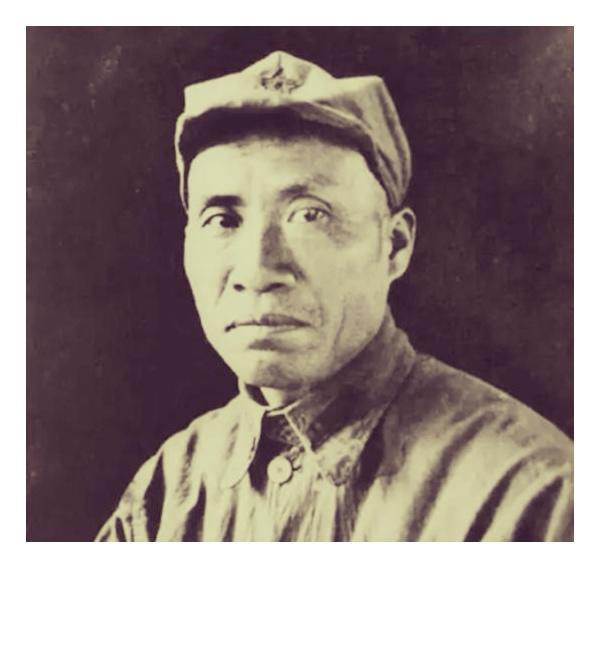

1928年春天,曾志在井冈山生下儿子石来发,那是她与前夫的遗腹子。当时革命形势紧,敌军围剿,她身体产后弱,就把孩子托付给当地石礼保夫妇抚养。那夫妇没孩子,愿意收下。从那以后,她继续革命,母子就分离了。她去中央苏区干妇女工作,参与反围剿。长征中,她跟着队伍走,抗日时在延安组织学习。解放战争,她协调后勤。新中国成立,她到广州当市委书记,处理城市建设和党的整顿。

石来发在江西农村长大,八岁时养父母去世,外婆带他讨饭维持,外婆死后,他靠邻居帮衬,自己下地干活,当农民。两人一个在城里领导,一个在乡下种地,生活完全不一样。她每天批文件,开会指导工业,他清早扛锄头,耕田收粮。这样的差距,是因为革命需要她到处跑,没法带孩子。分离后,她没时间找儿子,继续忙工作。石来发小时候过得苦,讨饭捡剩饭吃,长大后自己谋生。曾志的革命路,从井冈山到延安再到广州,全是实干。石来发呢,就留在江西,终身没离开农村。这母子俩的经历,反映出那时候很多人为国家牺牲家庭。想想挺真实的,革命不是光鲜事,背后有太多个人代价。但他们都没抱怨,坚持下来。

1952年,石来发通过打听找到母亲,在广州相认。曾志安排他短暂住下,然后让他回农村,继续当农民,没让他进城工作。石来发回去后,一辈子务农,后来还当护林员,巡山护林。曾志继续在中组部工作,协助干部事宜。1977年后,她在中组部处理档案,开会讨论。1987年,她回井冈山看儿子,一家围坐吃饭。1990年代,她又去探望,桌上饭菜多,她坐下后没吃多少,就聊事。1998年,她在北京逝世,骨灰葬井冈山,跟老同志一起。石来发晚年还在山村住,讲往事给孙辈听,偶尔出门走走,看田野。

曾志的革命生涯,从加入党到高层,全是步步实干。她组织妇女,参与长征,抗日解放,全没落下。石来发从小分离,长大自立,没靠母亲。重逢后,各过各的,没大变化。这故事不光是母子分离,还反映社会变迁。从井冈山到新中国,很多人像她一样,牺牲小家为大家。石来发代表普通人,苦日子过下来,没怨天尤人。他们的阶层不同,但血缘连着。曾志去世后,骨灰回井冈山,象征回归起点。石来发晚年平静,孙辈围绕。这样的结局,让人感慨时代影响。想想那时候,革命形势逼人做出选择,现在看挺有启发。