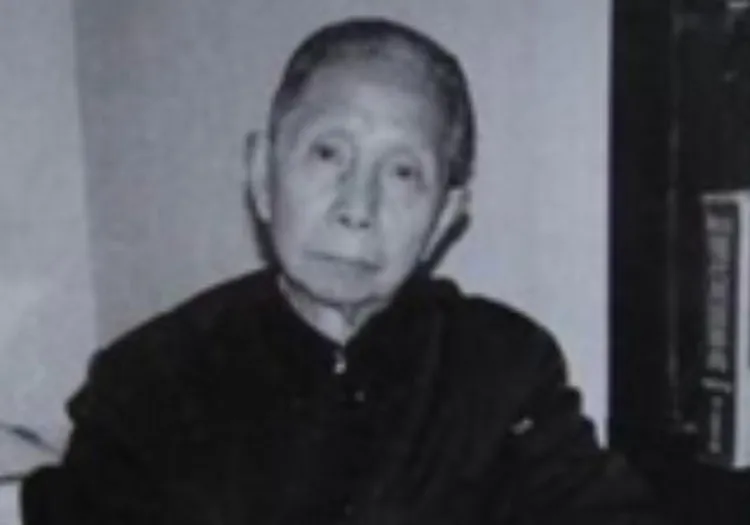

1955年,一27岁新四军士兵复员回乡,媒婆给他介绍了一43岁、有6个孩子的寡妇,但没想到,他同意了,然而见面后,女人却愧疚的说:“对不起,隐瞒了你一件事,” “我娶的不是一个人,是一个家。”当记者问起当年的决定,这位87岁的老人缓缓说道。看着镜头,老人陷入了深深的回忆当中。1955年,27岁的新四军退伍军人周元官做出一个让所有人震惊的决定,迎娶43岁的寡妇沈邦珍,并承担起抚养6个孩子的责任。 1955年的江苏东台,战火刚刚平息,生活依然艰难。周元官带着腿伤和一等功勋章回到家乡,却发现父母早已离世,自己孑然一身。媒人小心翼翼地提起沈邦珍的情况:“她比你大16岁,有6个孩子,家里还欠着债。”周元官沉默良久,只说了一句:“见见吧。” 这个简单的决定,源于周元官在战场上见过太多破碎的家庭,深知孤儿寡母的艰难。当沈邦珍愧疚地说出隐瞒的债务时,周元官的回应令人颇为意外,他坚定地说道:“债务,咱们一同偿还。孩子,咱们共同抚养。” 然而婚后的日子,艰难程度远超预想。6个孩子最大的15岁,最小的才3岁,一家人挤在破旧的茅草屋里。周元官天不亮就下地干活,晚上还要编竹筐到深夜。他用退伍安置费还清了债务,却从不向外人诉苦。沈邦珍的大女儿至今记得:“继父总说我们好好读书,将来要有出息,他自己却连一件像样的衣服都没有。” 在三年困难时期,这个家庭面临最严峻的考验。周元官想尽办法找吃的,有一次饿晕在田埂上,怀里还揣着要带回家的野菜。沈邦珍心疼得直掉眼泪,他却安慰道:“没事,孩子们吃饱就行。”后来他们又收养了一个被遗弃的女婴,这个八口之家虽然清贫,却在相互扶持中熬过了最艰难的岁月。村里人从一开始的嘲笑,渐渐变成了敬佩。 在周元官的言传身教下,7个孩子都成长为正直善良的人。大儿子参军报国,二女儿成为乡村教师,最小的养女考上了大学。时光流转,周元官渐渐年迈,身体也被疾病缠上。此时,孩子们纷纷主动站出来,像当年周元官含辛茹苦照料他们那样,照顾周元官。 2003年,沈邦珍离世。孩子们总是时刻留意着周元官的情绪,就怕他一个人会陷入孤独之中,想尽办法让他的生活多些温暖与欢乐。 2015年,周元官的事迹被媒体报道后引发强烈反响。面对镜头,这位老人没有豪言壮语,只有对平静生活的阐述。当地政府将他评为盐城好人,他的故事被写入地方志,成为教育后人的典范。 这段跨越半个多世纪的婚姻,没有轰轰烈烈的爱情,却有相濡以沫的深情;没有锦衣玉食的享受,却有同甘共苦的坚守。在这个物欲横流的时代,周元官用一生诠释了什么是无条件的爱。它告诉我们,真正的幸福不在于索取,而在于付出。真正的勇气不在于豪言壮语,而在于默默坚持。 信息来源: 东台报业网|《一位抗战老兵和七个养子女的故事》 文|何夕 编辑|南风意史