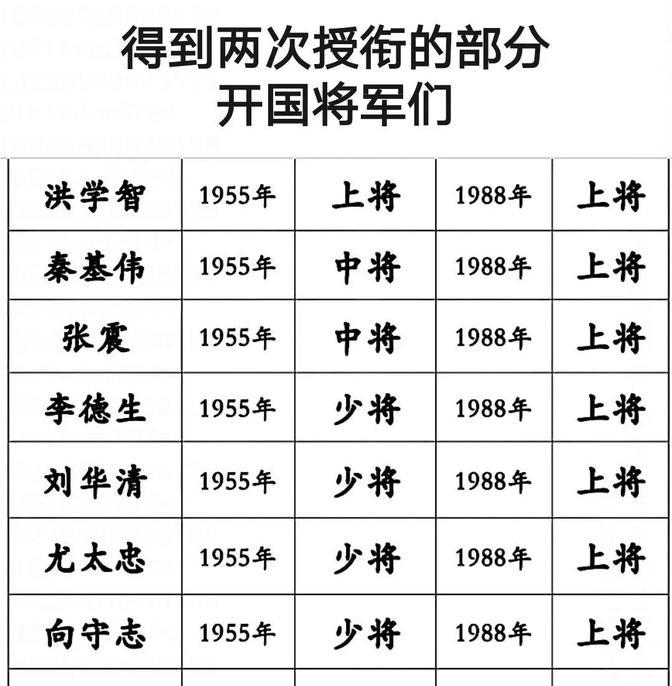

1955年定军衔那年,李迎希气得牙痒痒。

他打了一辈子仗,立下不少大功,粟裕都在电报里写“谭王李兵团”,结果军衔名单一出来,他从原来说好的中将变成了少将。

这一字之差,落了一个档次,他反复琢磨:究竟是怎么了?

老李把自己关在办公室里,窗台上的搪瓷缸还冒着热茶,茶缸沿儿沾着他早上刮胡子时蹭上的肥皂沫。

名单就摊在桌子上,“李迎希 少将”几个字被手指戳出个小窟窿,像颗没长好的痘。

他想起上个月去北京开会,总政治部的老战友拍着他肩膀说:“老伙计,你这功绩摆这儿,中将稳当。”

当时他还笑着给对方递了根烟:“咱要的是个实在名分,中将少将都行,只要对得起穿过的每件军装。”

可现在这纸名单,像盆冷水兜头浇下来。

他摸出裤兜里的旧怀表,表盖内侧嵌着张泛黄的照片——1948年济南战役,他蹲在战壕里给战士们分压缩饼干,身后是刚攻下的城楼。

照片边角卷了毛,是当年冲锋时被弹片刮的。

那时候粟裕在指挥部给他打电话:“老李,谭震林和王建安都夸你带兵有办法,这‘谭王李’的称号,咱得让全军都知道!”

他想起同批授衔的老伙计们。

警卫员小吴昨天还跟他念叨:“张师长前儿穿中将制服来串门,肩章上的星星晃得人眼晕。”

张师长是抗战后期才参的军,职务跟他差着半级,可人家“历史清白”——没在红军时期吃过苦,没在解放战争里啃过树皮。

老李捏着怀表的手紧了紧,表链硌得手腕生疼:“咱红军时期就跟着红四方面军过雪山草地,抗日战争在晋察冀啃窝窝头,解放战争从东北打到江南,哪步没踩实?”

抽屉最底层压着本立功簿,封皮磨得发亮。

第一页写着“1935年,强渡嘉陵江,率连队突破敌军防线,记大功一次”;第二页是“1943年,反扫荡作战中率部掩护群众转移,获‘人民功臣’称号”;第三页最厚,夹着二十多封战士的家书——“李团长,我娘说您救过俺全家,等我长大也要当解放军”“李叔,我媳妇生娃了,取名叫李解放”……他翻着翻着,突然笑出了声:“合着这些都不顶用?”

下午,老战友王副军长来串门。

王副军长是少将,肩章刚别上,还带着股子新布的味道。

“老李,我替你问了总政的人。”

他把军帽摘下来,露出头顶的伤疤——那是1947年孟良崮战役被弹片划的,“人家说,你这些年职务变动太勤,从师长到纵队副司令,再到兵团参谋长,中间还去后勤部管过三个月粮草。

授衔看的是‘相对稳定期’的最高职务,你这……”他挠了挠后脑勺,“有点吃亏。”

老李没接话,盯着墙上的作战地图。

地图边角有块油渍,是1949年渡江战役时,他趴在地图上标坐标,油灯翻了泼上去的。

“你知道咱当年为啥总调动?”

他指着地图上的红圈,“济南战役刚打完,我就带着部队去淮海前线;淮海刚结束,又得去修长江防线。

不是我不想在一个地方扎根,是战场不等人啊!”

王副军长叹了口气:“我知道,可规矩就是这样。

就像分地,肥瘦得搭配着来,要不谁都不服气。”

老李突然站起来,抓起桌上的名单揉成一团。

纸团飞出去,砸在窗台上的仙人掌上,刺儿扎得纸团直颤。

“我服的是规矩吗?”

他吼了一嗓子,“我服的是那些牺牲的弟兄!

他们连授衔的机会都没捞着,我就因为调了几次岗,就该矮半头?”

那天晚上,老李没回家。

他在办公室睡的,怀里抱着个铁皮盒子,里面装着三枚勋章:红军时期的红五星,抗战时期的独立自由勋章,解放战争时期的胜利勋章。

月光透过窗户照在盒子上,勋章闪着暗淡的光,像三双没合上的眼睛。

后来有人问他:“后悔吗?”

他说:“后悔啥?

咱穿军装不是为了肩章上的星星,是为了让老百姓能过安稳日子。

要是当年我因为中将的名头撂挑子,现在老百姓说不定还在战火里打转。”

可说完这话,他总会摸出怀表,对着照片发会儿呆——照片里的战士们笑得多甜,好像从来没在意过什么军衔。

授衔那年的冬天,老李穿着少将制服去烈士陵园。

雪下得大,墓碑上的字被盖住了,他蹲下来用手扒拉雪,嘴里念叨:“老张,你看,咱们的肩章都换了新的。”

风卷着雪花扑在脸上,他突然笑了,“不过啊,这雪再大,也盖不住咱当年挖的战壕,盖不住老百姓心里的分量。”

历史像本厚书,每一页都写着不同的故事。

有人翻到“中将”那章,有人翻到“少将”那章,可真正让书立起来的,是那些没被写进名字的人——他们用血肉垫底,用青春装订,把每段岁月都焐得滚烫。

各位读者你们怎么看?

欢迎在评论区讨论。