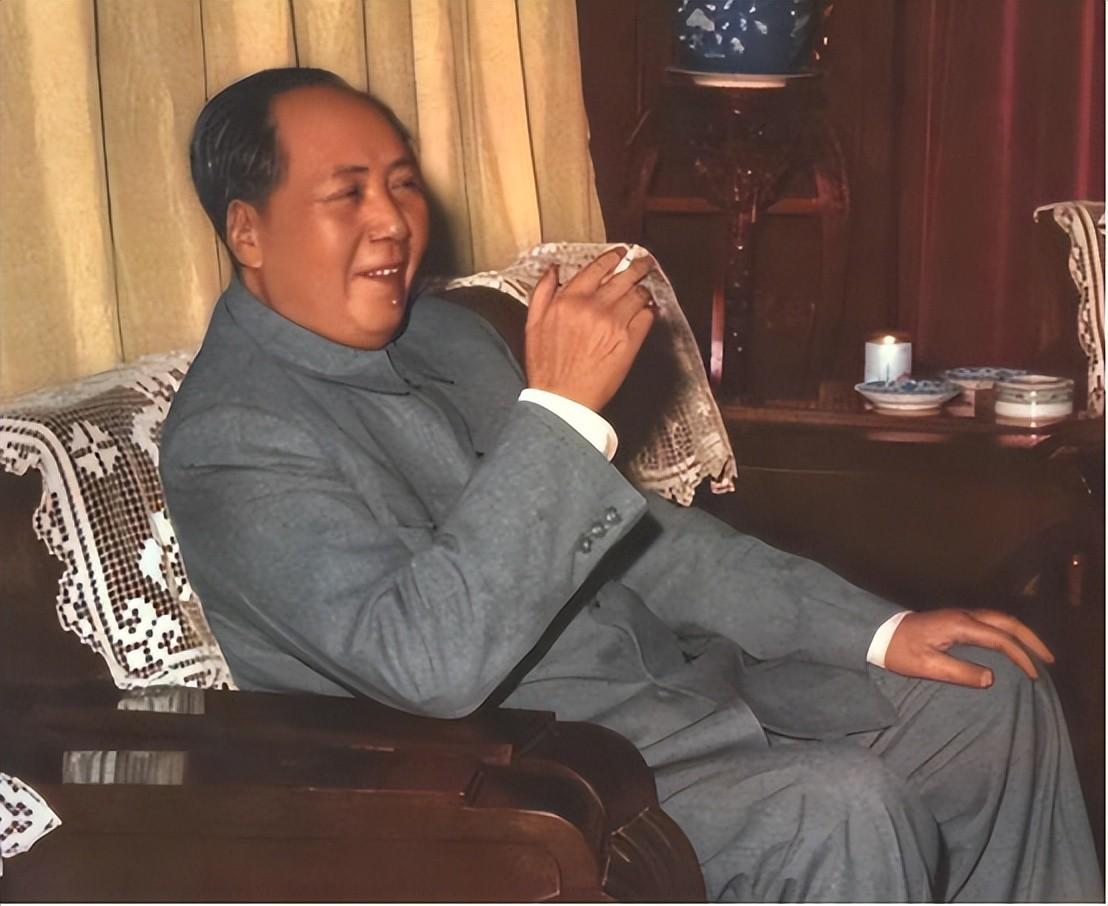

1969年贺龙临终前思念主席,弥留之际做感人举动:又见一次毛主席 “1969年6月8日深夜,我还想再见主席一面——哪怕只是远远地看一眼。”病房里,贺龙咬着每个字,声音沙哑却固执。护士愣住,握着他的手不知如何作答,只能轻轻点头。 屋里药味很重,仪器的滴答声像雨点落在铁皮,节奏单调而冷。贺龙气息微弱,却坚持把枕边那本《毛主席诗词》翻到〈七律·长征〉,眼睛贴着纸张来回移动。薛明看不下去,想劝,却又被丈夫抬手挡住。两行泪水,从元帅的眼角悄悄划下。 天亮前,他吩咐警卫把一幅主席早年赠给自己的“自信人生二百年”墨迹挂到床头。身子已抬不起来,他索性让护士把毛笔塞到手里,颤巍巍照着原迹又写了一遍。写毕,他笑,说了句:“好了,我又见了一次毛主席。”周围人鼻子一酸,却不敢出声。 不同世代的年轻人很难想象,眼前这个已无法起身的老人,几十年前驰骋晋绥、雪夜抢占雁门关,指挥若定,一生戎马。他和毛主席的情谊,远不止“战友”二字。要追溯,得从1936年秋天的陕北窑洞说起。 那年10月,西风凄厉,枯草摇摇。红二方面军长征北上,毛主席专程赶到保安迎接。两位湖南人刚握手,贺龙便用家乡话冒出一句:“主席,咱总算走到一处了。”毛主席哈哈大笑,回敬一句:“老总辛苦,身手未老。”一句话,把战马嘶鸣中的血雨腥风冲淡不少。 其实早在湘鄂西斗争时期,毛主席和贺龙就隔空关注过彼此。一个在井冈山摸索游击战,一个在洪湖岸边点燃火种,彼此名字常出现在情报里。正因惺惺相惜,陕北一握手便像久别重逢。 战争年代,信任是最珍贵的资源。抗战打响后,毛主席将八路军120师重担放在贺龙肩头,还开玩笑:“老总脾气大,对鬼子更要大。”贺龙回敬:“请主席放心,见鬼子就还枪子!”简短对话,成了晋绥抗日根据地的序曲。山西高原风雪频仍,粮草紧缺,贺龙硬是凭着“对敌狠、能联系群众、对党忠诚”三条拧过来。毛主席在延安听闻,批示:将此经验电示各部。 1942年初冬,延河边格外冷。贺龙同薛明的婚礼是在窑洞里办的,没挂红灯,也没摆高桌。新娘刚端起热茶,毛主席突然推门而入,边脱棉帽边笑:“听说贺老总今天喜事,我来凑个热闹。”薛明慌忙行礼,紧张得一句话都说不完整。毛主席不急,先问她籍贯,再夸“找对人”,说完转向贺龙:“你这老总,传说军阀味重,我看只对敌人狠,对自己抠。”窑洞里一阵哄笑,寒气被驱散。 两年后,贺龙快五十才得长子。听到消息,毛主席在作战会议上站起身,大声说:“祝贺!五十得子,精神倍增!”会议桌上一片掌声。会后,贺龙摸着脑门念叨:“差点成爷爷的人竟当了爹,革命把一代人都打丢喽。”这句玩笑话很快传遍前线。 新中国成立那年,贺龙挥师西南。直到1953年回到北京,他才带着儿子去菊香书屋。孩子怯生生喊了声“毛主席好”,毛主席把他抱到膝上:“这不是‘一排明’嘛?”众人发笑,孩子也跟着乐,从此家里多了“又明”这个小名。家教极严的贺龙却常暗中得意:领袖对孩子的慈爱,胜过千言万语。 1954年的那场全国人大会议,会议厅外寒风透骨。会议桌上,一人一只粗搪瓷杯,茶水要自己缴费。一毛钱,说多不多,说少不少。贺龙身上真没有零钱,只能干咳。李富春掏出一枚旧硬币帮他垫付,正巧毛主席路过。主席拍拍衣袋:“我也没钱,下次一起赊,一块钱顶十次。”尴尬气氛瞬间破灭,连服务员都笑出了声。 进入六十年代,政治风向陡变。贺龙的处境,从高峰跌至谷底。他被迫搬出芍药居,只能依靠读主席诗词自我安慰。薛明说,他最常念的是〈沁园春·雪〉,每次念到“数风流人物,还看今朝”就停下来,低头不语。孩子们见状,不敢作声,只悄悄把翻旧了的《毛选》重新包上牛皮纸。 1963年底,主席七十寿辰。这位老人向来反对大操大办,仍照常召开会议。贺龙那时身体已不好,仍和陈毅、谢富治几人悄悄拎着两瓶湘绣酒进屋。主席一见他们,故作严肃:“怎么,又来这一套?”话未完,屋里已是笑声四起,杯中酒未碰,情义先醉。 1964年的生日,贺龙发烧到39度。中央办公厅通知晚上有政治局碰头会,家人跪着求他别去。他一句:“今天是12月26日”,便掀被坐起。到人民大会堂,他只坐在角落,看看主席,会议内容一个字没发言。散会时,毛主席发现了,轻声说:“保重身体。”贺龙僵硬地站起,敬了一个不够标准的军礼。那一瞬,很多人红了眼眶。 风暴越演越烈。1966年起,贺龙被隔离审查,读书、写字成了唯一消遣。他依旧强调:“一定要相信党中央,相信主席。”几句朴素话,被孩子偷偷记在笔记本上,如今依旧褶痕明显。 1969年春,他被转入301医院。高烧、心衰、肺水肿轮番折腾,但只要精神稍清醒,便要护士读主席诗词给他听。6月8日深夜,他突然要求挂字、写字、唱《东方红》。薛明问:“现在还折腾?”贺龙缓缓摇头:“这是礼仪,也是念想。”凌晨一点,他写完最后一笔,额头冒汗,却露出少年般的笑容。