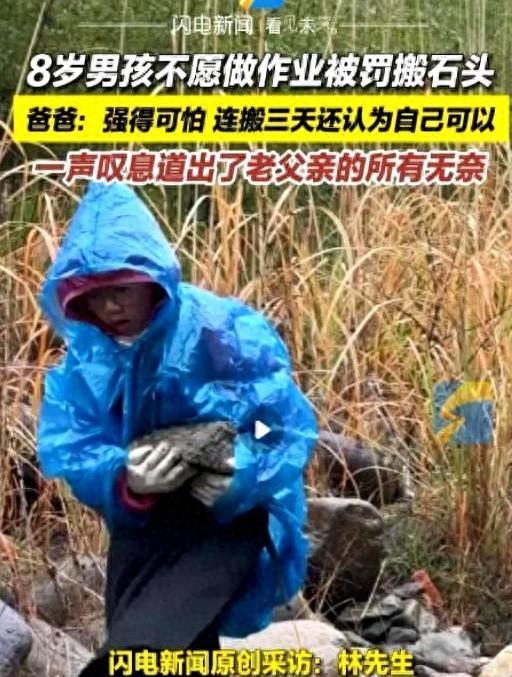

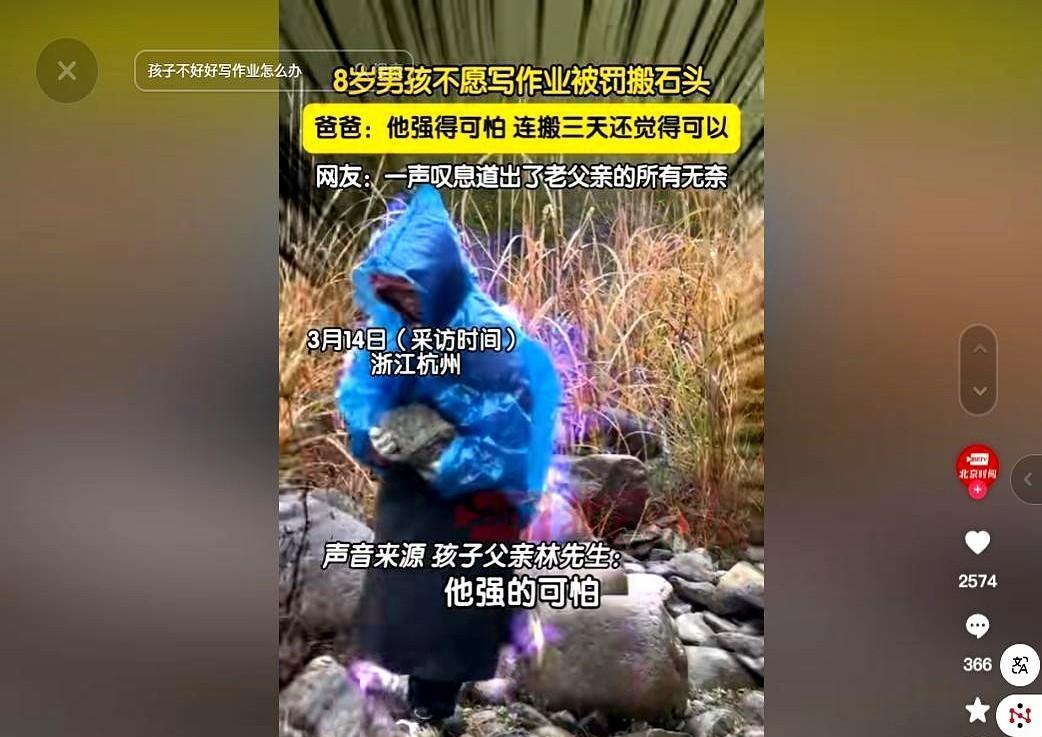

“这个男孩强得可怕!”浙江8岁男孩拒写作业,被父亲罚去乡下搬石头。从早8点到下午4点,连搬3天竟越干越有劲,父亲看得又佩服又无奈。网友:教育本就该让花成花,树成树。 在杭州,一个8岁男孩最近成了大家讨论的焦点。 这孩子每天面对写不完的作业,总念叨着城市里的生活没意思,对学习表现出强烈的抗拒。 爸爸看着儿子这股子消极劲儿,既着急又无奈,琢磨着得想个办法让他明白学习的重要性。 思虑过后,爸爸觉得光说没用,得让孩子亲身体验才行。 于是,他把儿子带到了乡下,给孩子安排了个“任务”:搬石头! 从早上8点到下午4点,一天接一天地干。 爸爸心里盘算着,这么累的活儿,孩子肯定坚持不了多久,到时候自然会觉得还是写作业轻松,乖乖回去学习。 可事情的发展完全超出了爸爸的预料。 第一天下来,男孩没喊累,第二天照旧从早干到晚,劲头十足。 到了第三天,不仅没打退堂鼓,反而越干越有精神。 看着儿子满头大汗却依旧卖力的样子,爸爸心里又佩服又无奈,本来想让他“吃苦回头”,结果孩子硬是把体力活当成了挑战。 类似的事儿其实还有不少,江苏有个17岁的少年,在技校读书,但成绩不太好,打心底里不想上学。 妈妈看在眼里,急在心里,决定带他出去摆摊,想着让他尝尝生活的苦,或许就能重新拾起对学业的兴趣。 没想到,这孩子摆摊10天就卖了1万块钱。因为成本都是妈妈出的,卖货赚的钱全归自己,他一点儿没觉得辛苦,反而对摆摊上了瘾,压根没提回学校的事,这让妈妈犯了难,不知道该怎么劝才好。 这些事儿里,家长的想法和孩子的表现总隔着一层。 在家长看来,搬石头、捡瓶子、摆摊都是“吃苦教育”,是让孩子改掉“坏毛病”的手段。 可在孩子眼里,这些事儿更像一场挑战,或者能帮自己达成目标的途径。 杭州的男孩每搬完一块石头,都能看到实实在在的成果,捡瓶子的孩子每多攒一个瓶子,就离心爱的乐高更近一步。 摆摊的少年每卖出一件商品,账户里的数字就多涨一点。 这种即时的、看得见摸得着的成就感,是他们在写作业时很难感受到的。 孩子们对“价值感”的理解,和成年人不太一样。 作业本上的题目做完了,好像也看不到立竿见影的变化,但石头搬完堆整齐了,瓶子换钱买到玩具了,摆摊赚到钱了,这些都是能直接感受到的收获。 而且有些孩子天生就喜欢动手做事,在课堂上坐不住,可一到户外干活,立马就精神起来,这是他们天性的一种释放。 这些事传到网上后,网友们的讨论很热烈。 有人说,教育就该尊重每个孩子的个性,不能搞一刀切,要“让花成花,树成树”。 也有人觉得,得理性看待这些事儿,比如那个摆摊的17岁少年,现在觉得轻松,是因为没参与选货、算账、应对竞争这些全流程,真把所有活儿都给他,未必还能这么轻松。 还有人调侃,摆摊看似能赚钱,但路子毕竟窄,好好读书考个好学校,将来的选择会更多。 其实,这些案例也给家长和老师提了个醒。 当孩子对学习没兴趣时,别急着给他们贴“懒惰”、“调皮”的标签,或许是我们没找到能让他们发力的地方。 就像杭州那个男孩,不是没毅力,只是他的毅力没在写作业上体现出来,捡瓶子、摆摊的孩子,也不是不爱学习,只是眼前的劳动能带给他们更直接的快乐和成就感。 劳动教育本身是有意义的,但不能只把它当成惩罚工具。 如果能结合孩子的兴趣,让他们在劳动中学会规划、计算、沟通,了解其中的门道,比如摆摊时要算成本、搬石头时要讲方法,劳动就能变成成长的助力。 同时也要让孩子明白,不同的年龄有不同的重点,17岁正是学知识、练技能的黄金期,短期的摆摊收益再诱人,也不能耽误长远的成长。 而对8岁的孩子来说,在劳动中释放天性、找到成就感,再慢慢引导他理解学习的价值,或许更有效。 每个孩子都是独一无二的,有的擅长在书本里探索,有的喜欢在实践中成长。 教育的关键不是把所有孩子都塞进同一个模子,而是找到适合他们的方式,让他们既能在该学习的年纪打好基础,也能在自己擅长的领域发光发热。 让孩子成为更好的自己,才是教育最该有的样子。

a如花似玉

[赞][赞][赞]

愿望

有个小孩摆摊一个暑假赚了一万元,但它爸进了2万的货。