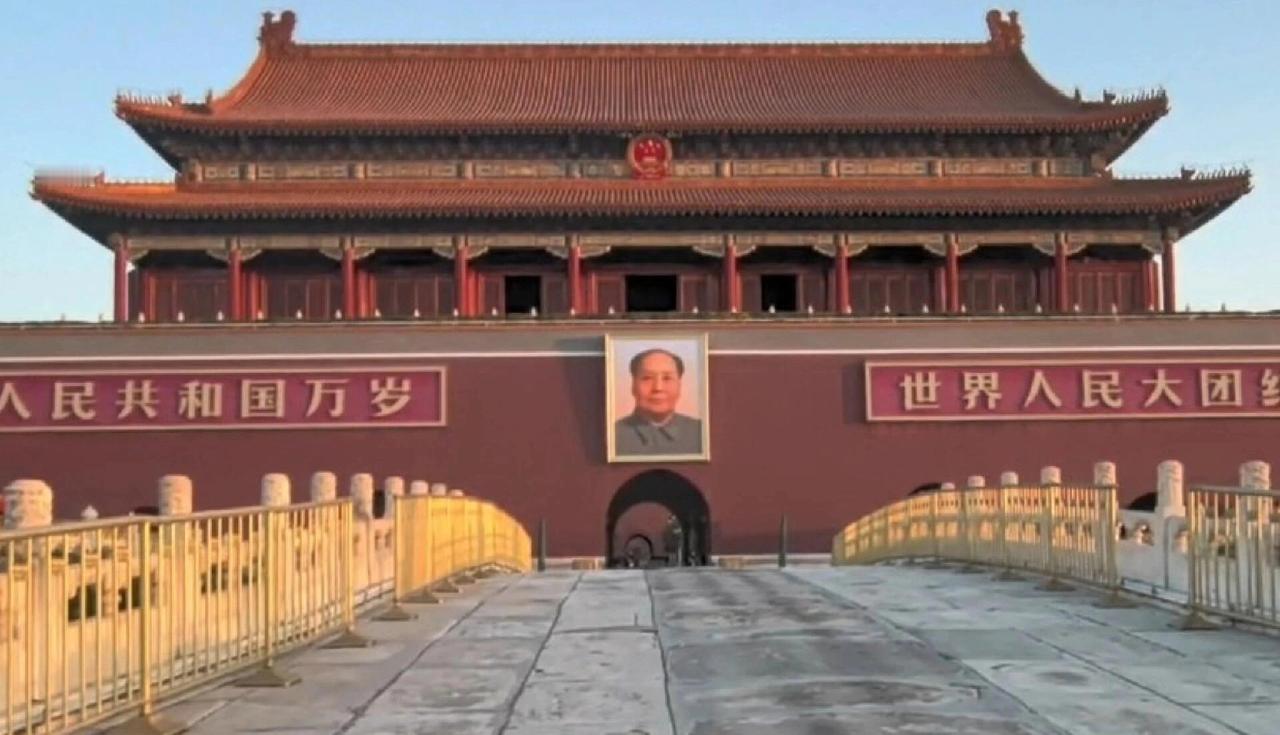

现在的天安门是秘密新建的,原来的早已被拆除?1969年国庆后,毛主席亲笔批示:原样不动,尺寸不变,天安门城楼就被芦苇席搭起的大棚给罩起来,拆个精光,112天后一座全新的天安门城楼修建完成,矗立了几百年的天安门城楼为何要秘密重建? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 天安门城楼,作为民族记忆的承载,看似亘古不变,其实早已不是明清时期的原物,今天我们所见的这座宏伟建筑,是在五十多年前,经历了一场外人无从知晓的“脱胎换骨”。 这座始建于明永乐年间,到清顺治八年定名天安门的城楼,在1949年后成了新中国的象征,可风光的背后,却是一场迫在眉睫的危机。 到了1960年代中期,经历了数百年的风雨侵蚀,加上清代重建时所用木料质量本就平平,城楼已然摇摇欲坠。 1966年的一次检查,结果更是让人倒吸一口凉气:大厅里那些看似粗壮的金柱,内里早已被虫蛀得千疮百孔;一根近一米粗的主心木梁,烂空了将近十米。 更要命的是,同年河北邢台发生强震,剧烈的震波传到北京,给本就脆弱的木制骨架带来了致命一击,梁柱普遍变形错位。 专家勘察后的结论很沉重:小修小补无济于事,必须推倒重建,否则,别说应对未来,就连每年国庆庆典上领导人的安全都无法保证。 没过多久,一份关于翻修天安门城楼的请示报告很快摆上了中央的桌面,方案有好几个,有人提议小修,省事,但治标不治本,很快就被否了。 也有人建议干脆用钢筋混凝土,省钱又快,可这个方案同样没通过,理由很简单,一旦用了现代材料,天安门就失掉了作为古建筑的魂,即使外表再像,也不是那个天安门了。 经过反复权衡,毛主席在报告上批示了八个字:“原样不动,尺寸不变”,这为整个工程定下了基调:必须保持原有的历史风貌。 就这样,一场代号“天安门重建工程”的绝密任务交到了曾建造人民大会堂的北京市第五建筑工程公司手上,由周总理亲自挂帅。 所有参与者都经过严格的政治审查,不仅技术过硬,工人们甚至按军队编制管理,连家人都不知道他们去了哪里,因为时间不等人,距离次年的“五一”庆典,只剩下短短几个月。 1969年12月15日,工程正式启动,路过的市民惊讶地发现,天安门城楼一夜之间竟被一个巨大的芦苇席棚包裹起来。 这不是一个普通的公棚,工人们仅耗时八日,便搭建起一个全球最大的天棚,不但能阻挡外界窥视,而且棚内更是另有乾坤,从中山公园接过来的暖气管道让棚内温暖如春,上百盏碘钨灯昼夜通明,保证了24小时施工,而外面却听不到半点机械噪音。 拆解旧城楼之际,工人们不禁对古人工艺惊叹万分,整座建筑有数万个构件,皆以榫卯咬合,未用一枚铁钉,于是,他们谨小慎微地为每个构件编号记录。 当老木工“姚来泉”奉命撬开屋脊正中的琉璃瓦时,一个30厘米见方的金丝楠木盒露了出来,里面装着金元宝、红宝石、朱砂和五彩粮,正是明代留下的“镇楼之宝”。 后来,这件宝物也被原样放回了新城楼的相同位置。 重建过程非常速度,却也难题不断,最大的麻烦是木材,原样重建需要直径一米、长达十二米以上的巨木,国内的原始森林虽有,但运输条件根本不允许。 最后,国家动用外汇,紧急从非洲加蓬进口了一批,可新伐的原木含水率太高,按常规得晾上好几年。 聪明的工人们想出了土办法,用干燥的三合板包裹原木,留出通风缝,硬是在短时间内让木材达到了施工标准。 旧构件拆下来编好号,可重装时又遇到了麻烦,怎么也拼不回去,还是老师傅姚来泉看出了门道,原来每个榫卯的朝向和转角都有细微差别,差一分一毫都咬合不上。 经过建筑们重新研究后,总算研究明白这座“立体拼图”的玄机,让那60多根最重达7吨的巨柱成功归位。 1970年3月7日,到了最关键的一步,悬挂国徽,那枚直径1.7米的国徽需要八个人才能抬动。 姚来泉站在人民英雄纪念碑前,手持仪器,通过旗语指挥,整整校对了一上午,才让国徽的中心线与北京的中轴线完美重合。 仅仅112天后,这场秘密工程便宣告结束,1970年4月中旬,当巨型棚被拆除后,崭新的天安门再次出现在人们眼前,似乎比从前更加挺拔了。 它的高度比原来增加了87厘米,但由于外观尺寸完全复刻,几乎无人察觉它已“脱胎换骨”,而它的内部,巧妙地隐藏了现代化的广播电视线路、抗震结构和暖气暗沟。 为了验证它完全符合“原样不动”的木结构要求,验收人员甚至用金属探测器把整个城楼扫了好几遍,确认内部没有一根多余的金属支撑。 就这样,我们今天所见的天安门,以一种不为人知的方式完成了重生,它既是古典建筑工艺的延续,也成了那个特殊年代下,无与伦比的组织能力与集体意志的独特注脚。 【信源】中国新闻网——重建天安门揭秘:主席批示原样不动楼顶发现宝盒